光催化分解水制氢研究

高诗博

福州大学 福建省福州市 350108

引言

光催化分解水制氢是一种利用太阳能驱动水分解产生氢气的绿色能源技术,其研究背景源于全球能源危机与环境问题的双重挑战。随着化石燃料的过度消耗,能源短缺和温室气体排放问题日益严峻,开发清洁、可再生的替代能源成为国际共识。氢气因其高能量密度和燃烧产物仅为水的环保特性,被视为理想的能源载体,而传统制氢方法依赖化石燃料,难以满足可持续发展需求 [1]。光催化技术通过半导体材料:TiO2 、 g-C3N4 吸收太阳光产生电子,驱动水分解为氢气和氧气,理论上仅需太阳能和水作为输入,过程零碳排放,就可以实现制氢。近年来,通过能带工程、助催化剂负载、异质结构建等策略,研究者显著提升了光催化剂的活性和稳定性,同时新兴材料和人工光合系统为效率突破提供了新方向。光催化制氢的规模化应用还需解决太阳光间歇性、反应器设计、成本控制等工程问题,有待进一步研究。

1 半导体光催化分解水制氢

水分解的化学方程式见下 ① 式:

2H202H2+02①

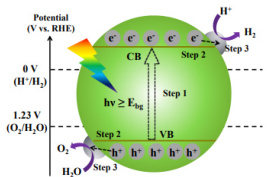

利用半导体光催化分解水制氢可以在室温下进行,其基本原理就是通过半导体吸收太阳光,实现电子从基态跃迁至激发态并产生足够能量的导带电子和价带空穴,以满足水分解的热力学要求。当能量大于半导体禁带宽度的光子照射到光催化剂表面时,半导体价带上的电子会吸收光子能量跃迁至导带,同时在价带上留下带正电的空穴,形成光生电子空穴对,这一步是光催化反应的起始动力。随后,若光生电子与空穴未能及时分离,便会发生复合并以热能形式释放,导致催化效率下降,因此有效的电荷分离是决定反应效率的核心环节, 在半导体自身结构调控或外部条件作用下,光生电子可被快速转移至半导体表面的还原活性位点,而空穴则迁移至氧化活性位点,实现二者的空间分离[2]。最终,在表面活性位点上发生氧化还原反应:导带上的电子与水分子中的 H+ 结合,发生还原反应生成 H4⨀ 。半导体催化剂分解水制氢的基本过程见下图1:

图1 半导体催化剂分解水制氢的基本过程

2 光催化分解水制氢系统

2.1 催化系统

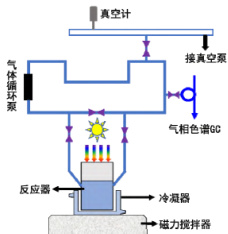

空气中存在大量的氧气,氧气的检测对评价光催化反应非常重要,因此,在测试光催化反应过程中,一定要避免空气干扰,常用于测试光催化活性的装置可以分成两种,一种是闭路循环系统,见下图2:

图2 测试光催化活性的闭路循环系统

该系统通过密封的反应腔体、真空抽气模块与气体循环泵构建封闭环境,测试前先利用真空泵将腔体内部空气彻底抽出,使系统内真空度达到 10-3Pa 以下,再通入惰性气体,冲洗 2-3 次以进一步清除残留空气,随后注入定量去离子水与光催化剂悬浮液,并密封腔体。反应过程中,气体循环泵驱动腔内气体持续循环,确保生成的 H2 、 O2 能均匀接触在线检测模块。由于系统全程封闭,既避免了外界空气渗入对 02 检测结果的干扰,也能精准计算单位时间内催化剂的产氢、产氧速率,适用于长效稳定性测试与反应动力学分析。

另一种是开放流动系统,惰性气体连续地流过反应体系将生成的气体一起带入到检测器中。无论是哪种装置,一般产物的分析通常利用

气相色谱仪进行。

2.2 催化剂组成

半导体光催化分解水制氢体系通常由两部分组成:一部分是半导体,一部分是助催化剂。

其中,半导体作为核心光吸收与电荷产生单元,承担着“捕获光能、生成载流子”的关键角色,其禁带宽度决定了可吸收太阳光的波长范围,当满足能量要求的光子照射时,价带电子被激发至导带形成光生电子空穴对,为后续氧化还原反应提供基础电荷载体,同时半导体的能带结构需分别匹配氢离子和氢气还原电势与氧化电势,才能从热力学上驱动水分解反应[3]。

助催化剂虽不直接参与光吸收,却是提升体系催化效率的“关键助推器”,其核心作用体现在三个方面。一是作为电荷分离中心,通过与半导体形成异质结或界面相互作用,快速捕获半导体表面的光生电子或空穴,有效抑制电子空穴对复合,延长载流子寿命;二是提供反应活性位点,助催化剂表面通常具有丰富的吸附位点与催化活性中心,可降低 H+ 还原生成 H2 或 H2O 氧化生成 02 的反应能垒,解决半导体表面反应动力学缓慢的问题;三是抑制副反应发生,例如部分助催化剂能避免半导体表面因空穴过度氧化而产生的腐蚀现象,同时减少 H2 与 02 在催化剂表面重新结合生成水的逆反应,保障制氢过程的稳定性与选择性。

2.3 催化反应类型

光催化全分解水要求半导体同时满足质子还原和水氧化的电位需求,对半导体的导价带位置要求较高,同时考虑到水分解反应为热力学爬坡、动力学需多电子转移的过程,因此实现全分解水制氢仍然十分具有挑战。为了研究光催化剂分解水的潜力,有必要将全分解水拆解成两个半反应。

2.3 催化反应效率

光吸收效率取决于催化剂的禁带宽度与微观结构,若材料仅响应紫外光或可见光吸收占比低,会导致太阳能利用率不足,而通过形貌调控,如纳米颗粒、二维薄片增大比表面积,可提升光子捕获概率,为后续反应提供更多初始载流子。其次,电荷分离效率是核心瓶颈,光生电子空穴对若快速复合,会使大量载流子无法参与反应,通过构建异质结、负载助催化剂,可实现载流子空间分离与定向迁移,减少复合损耗。

3 光催化材料的发展

光催化材料的发展始终围绕“拓宽光响应范围、提升电荷分离效率、增强催化稳定性”三大核心目标展开,经历了从单一金属氧化物到多元复合体系的演进历程。早期光催化材料以 TiO2 为代表的金属氧化物为主,1972 年 TiO2 光解水现象的发现奠定了该领域基础,其优势在于化学稳定性高、无毒且成本低,但禁带宽度较大,仅能吸收紫外光,研究者通过离子掺杂、构建异质结等改性手段,调控材料能带结构,使其可吸收可见光,同时促进电荷分离,其中非金属半导体的引入,进一步拓展了可见光响应材料体系,且具备制备成本低、可见光吸收能力强的优势。

近年来,多元复合光催化材料成为发展主流,一方面通过构建 Z型异质结,在保留强氧化还原能力的同时实现高效电荷分离;另一方面,金属有机框架、共价有机框架等新型材料凭借高比表面积、可调孔径与组分的特性,为活性位点设计提供新方向,此外,黑磷、铋基化合物等二维层状材料因独特的电子结构与量子限制效应,在光吸收与电荷迁移方面展现出优异性能,不过这类材料仍面临稳定性不足、规模化制备难度大等挑战。

4 总结

综上所述,光解水制氢以半导体材料为催化材料,可以在阳光下直接将水分解成氢气和氧气,当光线照射半导体材料时,半导体材料内部的带电粒子成为分解水的工具,整个过程绿色环保。目前,我国对光解水制氢的研究已经有所突破,未来将有望通过该研究进一步推动能源结构的升级发展。

参考文献:

[1] 吴鹏 , 李绍元 , 席风硕 , 等 . 钛基金属有机框架材料光催化分解水制氢的研究进展 [J]. 稀有金属 , 2023, 47(12):1624-1641.

[2] 杨智 , 杨韬 .Sr2InSbO6 光催化分解水制氢的性能研究 [J].2025.

[3] 王迪, 李芳芹, 潘卫国, 等. 光催化制氢催化剂研究进展[J].应用化工 , 2024, 53(1):228-232.

作者简介:高诗博 2003.07.01 男 浙江省丽水市莲都区 汉 本科 研究方向: 催化,清洁能源

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)