膈俞微创埋线联合电针治疗瘀血型腰痛临床疗效观察

夏澜

上海市徐汇区田林街道社区卫生服务中心 200233

腰痛作为困扰现代人群的高发肌肉骨骼疾患,其慢性反复发作的特性显著降低患者生存质量并加重社会医疗负担[1]。在中医理论体系中,瘀血型腰痛因气血运行失和导致经络阻滞而发病,临床表现为痛有定处、拒按、夜间加剧等典型特征,其病理本质在于离经之血滞留局部形成微观瘀结,致使腰部气机升降失常与营卫循行障碍。因此探索膈俞穴埋线与常规电针的协同效应,不仅符合中医 " 血病治气 " 与 " 久病入络 "的经典治疗原则,更可能通过时空维度叠加的复合刺激模式,突破单一疗法的疗效平台期,这种基于经络理论与现代技术融合的治疗思路,对深化针灸治疗瘀血型腰痛的机制认识及优化临床实践具有重要探索价值[2]。本次研究旨在观察膈俞穴微创埋线联合常规电针疗法对比单纯电针对瘀血型腰痛患者的临床疗效。

1. 一般资料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入 2023 年 7 月至 2024 年 12 月于田林街道社区卫生服务中心中医科就诊的瘀血型腰痛患者共 72 例。采用随机分组方法,分为对照组(电针组, n=36 )与实验组(埋线 + 电针组, n=36 )。本研究纳入的 72 例瘀血型腰痛患者中,对照组 36 例年龄为 69.917±8.647 岁,男性患者共计19 例、女性17 例;实验组36 例年龄为69.861±7.997 岁,其中男性18 例、女性18 例,两组基线资料呈现良好均衡性。

1.2 方法

1.2.1 对照组治疗策略

患者取俯卧位暴露腰背部,采用铭医牌一次性无菌针灸针(规格:0.3×50mm )对双侧肾俞穴、L3-L4/L4-L5 夹脊穴及大肠俞进行定位。穴位表面经 0.3% 碘伏棉签消毒后垂直进针,刺入深度以产生酸胀麻感为度,连接英迪牌脉冲针灸治疗仪(型号KWD-808I),选择连续波模式,电流强度依据患者耐受阈值动态调节,持续刺激 20 分钟后起针,针孔以干棉签按压止血。治疗频次为隔日1 次,每周3 次,总疗程4 周。

1.2.2 实验组治疗策略

在对照组电针治疗基础上,于双侧膈俞穴实施微创埋线干预。电针操作流程同对照组。埋线使用孙博士牌一次性埋线针(规格0.7mm×50mm ),植入材料为 PDO 可吸收性外科缝线(规格 000)。电针结束后,患者保持俯卧位暴露背部,膈俞穴经 0.3% 碘伏消毒后,以无菌镊将1cm 线段置入针头前端。术者持针垂直刺入皮下约2cm 深度,针身与皮肤呈 90°,推入针芯同时退出针管,确保线体埋藏于皮下脂肪与肌层间且无外露。针孔按压后覆盖无菌敷料固定 4 小时。埋线操作每周执行1 次,联合电针治疗(每周3 次),总疗程4 周。

1.3 评价标准

1.3.1 主要疗效评价指标

疼痛强度采用视觉模拟评分法进行量化评估,该量表以0 分代表无痛、10 分代表剧痛,要求患者在 10cm 标尺上标记疼痛程度并转换为数值记录;功能障碍程度通过 Oswestry 功能障碍指数问卷测定,该量表包含疼痛强度、日常生活自理能力等 10 个维度的功能性障碍评估,最终结果以百分比形式呈现,数值升高提示功能障碍加重。SF-36 包含 36 个条目旨在评估多个年龄段、不同疾病和对照人群的健康和功能状况。包括 8 个维度:生理机能、生理职能、躯体疼痛、一般健康状况、社会功能、情感职能和精神健康。8 个维度的总分为该量表的总分。

1.3.2 安全性评价指标

治疗全程密切监测操作相关不良反应,涵盖晕针、局部出血及皮下血肿、穴位感染、材料过敏反应等临床常见风险事件,所有异常表现均按实际发生例数进行客观记录与归类分析。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 24.0 软件进行数据统计分析,计数资料用 % 表示,采用卡方检验;正态或近似正态分布的计量资料采用均数 ± 标准差(x±s)表示,组间比较采用 t 检验,组内比较采用配对样本 t 检验;非正态分布计量资料以 M( ΔP25 ,P₇₅)表示,组间比较采用秩和检验,组内比较采用 Wilcoxon,以 P<0.05 为有统计学意义。

2. 结果

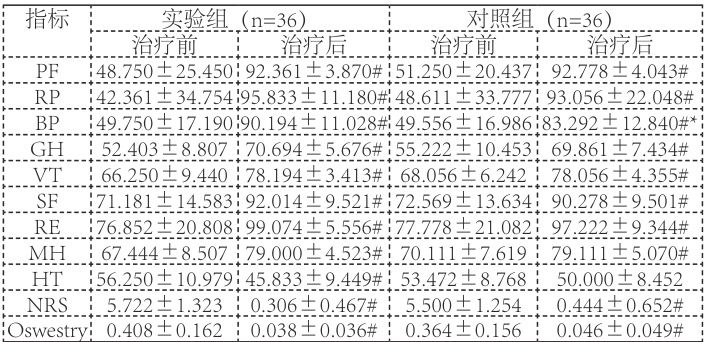

2 组 治 疗 前 后 SF-36、NRS、Oswestry 评 分 比 较:2 组 治 疗 后 SF-36、NRS、Oswestry 评分除 HT 的前后比较中不显著(P>0.05),对照组较本组治疗前升高( (P<0.05 ),对于治疗后 BP 后测数值存在显著差异( P<0.05i ),其中,实验组显著高于对照组,其余治疗组与对照组治疗后评分无明显统计学差异( (P>0.05) )。

表 1 2 组治疗前后 SF-36、NRS、Oswestry 评分比较

与本组治疗前比较 #P<0.05 ;与对照组治疗后比较 *P<0.05 。

3. 讨论

瘀血型腰痛作为慢性腰痛的典型证候,其核心病理机制在于创伤或劳损引发的离经之血郁滞腰府,形成局部微循环障碍与组织代谢产物蓄积,这种持续性病理刺激不仅激活疼痛传导通路,更通过神经体液调节引发腰背肌群保护性痉挛,最终导致 " 瘀血 - 疼痛 - 功能障碍 " 的恶性循环。传统电针虽能即时调节经络气血运行,但单次治疗产生的生物学效应通常在 48 小时内衰减,对于需长期干预的深层瘀阻病灶存在作用时效局限。而膈俞穴作为血会穴的特殊价值在此得到凸显,其解剖定位恰位于胸交感神经节投射区域,现代研究证实刺激该穴可显著抑制血浆血栓素 B2 水平并提升 6- 酮 - 前列腺素含量,这种对凝血 - 纤溶系统的双向调节能力,恰好针对瘀血证候的血液流变学异常本质[3]。

本研究数据明确显示,对照组和实验组疗效相近,但在止痛方面对照组优于治疗组,因为时间所限,本实验只观察了治疗后的疗效,在治疗完结后 3-6 月间,实验组有 5 例出现了腰痛复发,实验组有 1 例,这种疗效差异的统计学显著性提示埋线干预产生了超越单纯电针的叠加效应。这种优势的形成机制可归因于时空维度的治疗互补:电针的即时神经调节迅速阻断疼痛传导,而埋入的 PDO 线材持续释放机械刺激与化学信号,通过长达两周的异物反应期激活巨噬细胞吞噬作用,同时诱导局部胶原蛋白有序重建,这种动态修复过程恰好契合瘀血消散所需的生理节奏。更关键的是,埋线形成的穴位长效敏化状态,使机体对后续电针刺激的反应阈值降低,产生类似"预敏化增效"的生物学放大现象[4]。

总而言之,膈俞穴微创埋线联合电针治疗瘀血型腰痛的临床疗效优于单纯电针治疗。该联合疗法能更有效地减轻患者疼痛并改善腰部功能。

参考文献

[1]刘浩. 电针联合壮医药线点灸治疗寒湿型腰痛的临床观察[D].广西中医药大学 , 2023.

[2] 庞瑞康 . 朱琏兴奋Ⅱ型针法治疗肾虚型腰痛的临床观察 [D].广西中医药大学 , 2022.

[3] 王佳希 . 脊源穴埋线治疗足少阳经型腰椎间盘突出症的临床研究 [D]. 长春中医药大学 , 2022.

[4] 林奕青(Lam lekCheng). 穴位埋线加麦粒灸治疗寒湿型腰痛的临床研究 [D]. 广州中医药大学 , 2019.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)