市政给排水工程施工中常见问题与改进措施研究

彭春豪

四川鑫骋建筑工程有限公司 四川省乐山市 614000

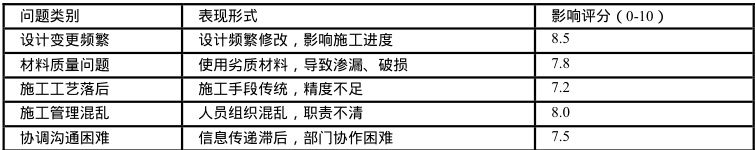

一、常见设计及施工问题分析

(一)设计变更频繁,前期调查不充分

在实际所施工过程当中,设计出现变更的现象是相当普遍地存在着,原因在于前期展开的勘察以及对现场所做的调查并未能够做到位,进而未能将地下管线的分布状况、地质呈现的条件以及周边环境所产生的变化进行充分考虑,最终致使所设计出来的方案缺失针对性以及可操作性。另一方面部分设计单位为了能够赶得上进度而将设计流程予以简化,把对使用功能、施工环境以及未来扩展的需求方面的综合考虑忽略掉,由此使得后期在设计图纸方面频繁做出调整,进而造成工期被延误以及成本增加。

(二)材料质量参差不齐,缺乏有效控制

在给排水工程所涉及到的材料方面,诸如管材、阀门、接头以及防腐涂料等种类极为繁多的材料,然而,在进行采购与投入使用过程当中,却存在着质量未达到标准要求的产品,以较为隐蔽的方式流入了施工现场。而出现此状况的原因之一是,一些施工单位抱着想要极力压缩成本的目的,采购了价格低廉且质量低下的材料,从而使管道易于腐蚀、接口易产生松动、密封性差等不良状况,并且经由这些状况进一步发展造成渗漏、塌陷等不良后果。此外,还存在部分项目由于缺乏经过全面考量、构建得比较完善的材料进场检测与抽检制度,从而使劣质材料没有办法凭借相应的检测机制及时得以识别,进而难以做到将它们从施工现场及时清除。

(三)施工工艺落后,操作不规范

在当前市政工程的实施阶段,部分工程依旧在使用较为传统的人工开展施工作业的方法,此方法不但会使工程效率低下,而且还在施工精度方面存在着严重的不足。一些施工人员由于自身并未接受过专业培训,从而对于施工规范以及工艺流程方面未能精准掌握,因此常常产生像管道接口处理未达标准、基础回填不够密实以及坡度控制不精确等,而这些情况又给整个工程遗留下质量方面的潜在隐患。同时,在施工技术管理范畴内,部分企业因为缺少一套系统性的施工方案以及现场的技术指导,所以当面对复杂地形以及突发状况时,难以做到有效应对。

(四)协同管理不到位,信息传递失真

给排水工程的设计、施工、监理以及材料供应等诸多在不同层面发挥作用的单位,倘若在整个工程推进流程里极度缺乏精心构建的协调机制,极易引发信息沟通不顺畅以及责任界定不明确等问题。举例来讲,设计单位与施工单位间因未能够及时就技术变更展开充分沟通,进而使现场施工人员不得不凭借自身过往经验盲目施工,最终使施工情况严重偏离预先设计意图以及监管力度严重不足,未能及时察觉施工进程中所出现的问题,从而造成质量缺陷等问题。

二、施工管理存在的不足

(一)人员组织不合理,专业分工不明确

施工现场作为工程管理基础的人员组织,目前而言在诸多市政工程中存在着人员配备并不科学这一亟待解决的关键问题。鉴于一些施工单位将节约成本当作首要考量,大量聘用临时工人或者非专业技术人员,进而引发施工操作无法保证规范以及质量意识极为淡薄的状况。同时,项目管理的层次结构未能做到清晰明确,职责分工也未被清晰界定,导致常常出现任务落实难以到位以及管理呈现交叉或缺位等让人棘手的现象。尤其在像管道接口处理以及基础施工等关键环节当中,因缺少富有经验的技术人员来进行指导,施工质量难以得到切实有效的保障。

(二)施工进度控制不严,计划与实际脱节

在项目处于初期阶段时便已制定颇为详尽的施工进度计划,然而在后续进入实际执行的过程当中,却常常会出现计划所设定的进度同实际进展呈现出严重偏离状态的情形。一方面来讲,因前期所产生的设计变更、材料供应出现滞后状况抑或是诸如天气的不可控因素存在,使得工期极易遭受到延误的状况发生。另一方面,部分项目的施工单位因缺乏具有科学性的进度跟踪以及动态调整机制,进而无法做到及时依据现场的实际情况去对施工节奏做出相应调整,最终使阶段性的工程出现滞后并且有所积压。除此之外,施工单位由于过度地将关注点放置在进度指标上,所以在赶工过程当中却忽视了对于质量控制以及安全管理方面的工作,从而为后期的运行埋下隐患。

(三)多方协调难度大,信息沟通效率低

市政给排水工程所涉及设计、施工、监理、业主以及材料供应商等诸多单位,然而在其工程管理方面,存在着协调困难、沟通迟缓等问题。部分单位由于其间的职责界定处于不清晰的状态,以至于当有问题发生时,便会出现彼此互相推诿责任的现象,进而对问题得以解决的效率造成影响。与此同时,现场施工单位与项目管理部门两者之间的信息传递呈现出滞后的状况,导致变更信息难以做到及时地向一线施工人员下达,最终造成了误工以及返工。并且在复杂的城市环境中,该工程与交通、电力、燃气等市政设施存在交叉施工的情形,倘若缺乏有效的沟通机制,便更易于引发施工冲突以及工期延误的状况。

(四)管理机制不健全,监督落实不到位

部分存在内部状况的施工企业,由于缺乏科学合理构建且契合实际需求的施工管理制度以及有序规范推进的流程体系,使得管理工作仅停留于表面形式,严重缺乏能够产生实质性的效果。比如普遍存在施工日志记录难以做到完整无缺、技术交底未能切实做到位以及安全教育方面难以有效落实等问题。而在管理进程当中的监理单位,有时因其自身存在的各种复杂缘由,导致无法切实严格地履行理应承担的监督职责,对于施工期间的质量问题,未能以有效的方式及时纠正,进而对工程整体达到的水平产生了不良影响。

三、技术及工艺改进措施:推广先进施工技术和优化施工方案

(一)推广非开挖施工技术,减少对市政环境的扰动

传统意义上在管道铺设阶段需进行大量土方开挖进而破坏路面结构及地下设施的明挖施工法,因其严重影响城市交通与居民出行且存在较高安全风险,随着施工技术的不断发展,致使非开挖技术在市政工程当中得以逐步推广。而常用的非开挖施工方法诸如顶管法、水平定向钻进(HDD)、微型隧道技术等,它们凭借无需大面积破坏地表结构就可完成地下管线铺设这一特性。在穿越道路、铁路、河流以及建筑物密集区等复杂或敏感区域时极为适用,不但有效缩短工期还降低噪声污染且减少扬尘与交通干扰,提升工程的环保性与施工效率的同时,大大减少对周边居民生活的影响,无疑成为绿色市政施工的重要方向。

(二) 应用预制装配技术,提高施工标准化水平

在传统形式的给排水施工操作过程当中,像检查井以及井圈、井盖、阀门井之类数量众多的构件,无一例外均是选择在工程项目的现场通过现浇的方式来完成制作的,这种方式不单单造成施工周期被拉长,并且在对质量控制方面存在相当大的难度,与此同时,还会明显地受到天气状况变化因素的影响。然而,预制装配技术的引入,使得符合标准的构件能够在工厂里事先完成预制工序,在将其运输抵达施工现场后,便可以开展快速安装的相关操作,此举不但极大地提高了整个施工过程的效率,而且还确保了构件在质量层面的统一性以及安全性。除此之外,凭借这一技术的独特优势,对于后期相关的维护以及更换工作而言变得更加便于操作,这在很大程度上提升了整个系统在运行阶段的稳定性以及便捷性。

(三)优化施工方案,因地制宜制定技术路线

一个以科学合理性为导向旨在保证市政给排水工程得以顺利推进的前提,在面临施工之前应充分开展的现场勘查以及综合评估工作里,需将地形地貌、地下管线分布、土壤结构乃至水位高低与交通情况等一系列关键因素纳入考量范畴,从而精心制定因地制宜的施工技术路线。比如,在地下水位处于较高状态的地区被要求预设相应降水措施并且选用具备强抗浮能力的管材及其连接方式,而在人流呈现密集态势的区域则适宜采用像是夜间施工或者分段施工等能够将对交通及商铺所产生影响降至最低限度的方式。不仅如此,合理加以安排的施工顺序并对设备、材料以及人员等各类资源的配置进行统筹规划,此种做法有助于提升整体施工效率同时增强应急应变的能力,经过优化过后的施工方案,不仅在节省成本、缩短周期方面展现出有利态势,而且对于控制施工风险以及提升管理效能亦有显著助益。

(四)引入信息化管理技术,提升施工可控性

信息化技术伴随其被引入而逐步改变着市政给排水工程管理模式,其中 BIM(建筑信息模型)、GIS(地理信息系统)及物联网(IoT)等在工程建设里应用日益广泛。就像借由 BIM 三维建模这一方式使得项目团队能够在施工前展开空间模拟工作,进而提前察觉设计所存冲突,并对布管路径以及施工工序加以优化,以达到避免现场出现返工情况的目的。而 GIS 系统凭借可动态显示地下管网信息,辅助施工单位精准掌握地下空间结构,使得施工碰撞风险得以降低。物联网技术则是能够实现针对关键设备、管材安装质量以及施工进度的实时监测,且数据借助云平台自动完成汇总、分析,最终达成全过程可视化管理以及质量追溯,借助上述种种数字化手段,不仅施工管理水平获显著提升,还为工程后期的运维给予数据支撑以及技术保障。

四、质量控制与检测方法:强化材料检验和施工过程监测

(一)强化材料检验,源头把控质量

材料质量作为影响市政给排水工程质量关键因素,其优劣对于如管道、井盖这般设施的安全性与耐久性有着直接决定作用。由此不得不建立一套严格且涉及材料采购与进场检验的制度,以便确保每一种所涉及材料均能符合设计要求以及国家标准。此过程中进场材料必须提供相关合格证书以及检测报告,确保其达到相关标准。特别是管材选择方面,需依照不同地质条件、环境因素以及管道使用要求去挑选合适材料,例如在腐蚀性较强地区,要优先选择像 HDPE(高密度聚乙烯)管或钢筋混凝土管这类抗腐蚀性强的管材,目的是提高管道使用寿命与适应性。而对于防腐材料的选择,尤其是在潮湿或高腐蚀性环境下,应当使用高质量防腐涂料或者采取加厚管壁措施,来避免因长期腐蚀致使的管道破裂或泄漏情况发生。

(二) 规范施工过程监测,确保工序质量可控

施工过程中的质量控制对于保障工程能够得以顺利完成而言极为关键,特别是针对如给排水工程属于长期运行的系统来讲,施工过程里的每一道工序皆必须要进行精细的管理,以此确保质量能够顺利过关。诸如在基坑开展开挖操作的时候,得确保所开挖的深度以及坡度具备正确性,从而避免由于地基不够稳固进而造成沉降方面的问题。而在管道进行铺设的过程当中,需保证管道的坡度、接头处的密封性还有连接的牢固程度。在回填夯实的过程里,要使得回填土的压实度能够符合所要求的标准,以防止后期出现沉降的现象,并且每一道工序完工后,应由专业技术人员展开检查验收且形成详细具体的记录,以此确保能够有据可查,方便在后期进行回溯以及质量追溯。另外,还可借助像是激光测量仪、全站仪这类数字化测量工具,对管道的坡度、水平度以及接头精度实施实时检测,目的在于保证每项施工指标都能够与设计的标准相符,避免因为施工误差而引起诸如排水不畅、渗漏亦或是管道断裂等一系列的问题。

(三)引入信息化检测手段,提升管理智能化水平

随着技术以多样化方式不断发展,在施工质量控制领域中,信息化管理工具凭借自身优势得到广泛应用,且是在传统人工检查以及纸质记录方式以外的情况下,此引入现代技术手段之举大大提升施工管理关于效率与精确度这两方面。就像借助无人机航拍、传感器监测系统、BIM(建筑信息模型)技术等一类具备先进性的工具,施工现场能够被实时监测起来进而捕捉对施工质量产生影响的因素,这些信息化工具不但能够实时采集现场的数据,还能够通过数据分析对潜在风险提前做出预警。例如,运用 BIM 技术针对施工方案开展三维建模,在施工开始前就能够发现设计里面存在的潜在冲突并提前对方案加以调整。而传感器监测系统可被埋设于管道当中,对于管道的运行状态、温度变化、沉降情况等予以实时监控,要是出现问题就能在第一时间被发现并实施修复。借由这些技术手段,能够在很大程度上提高质量检测在精度与及时性方面,把人工检测所存在的盲点减少,降低因人为疏漏而导致的施工质量问题。

结论:

市政给排水工程在保障城市正常运行和改善居民生活质量方面具有不可替代的作用。本文分析了施工过程中常见的问题,涵盖设计变更频繁、材料质量不达标、施工工艺落后、施工管理混乱及各方协调困难等方面,并提出了一系列改进措施,如推广非开挖技术、优化施工方案、强化质量控制与检测手段等。研究表明,提升工程质量和施工效率的关键在于全过程质量控制、技术创新与管理优化的有机结合。为应对未来工程面临的新挑战,未来应加强技术人员的专业培训,完善施工管理机制,推动信息化手段的广泛应用,并不断优化施工模式。通过技术与管理的协同创新,可以有效提升市政给排水工程的整体水平,确保其安全、经济、高效、可持续运行,为城市的可持续发展提供有力保障。

参考文献:

[1]李青.市政给排水管道工程施工中的常见问题及防治措施[J].大众标准化,2019,(18):31-32.

[2]王广伟.市政给排水管道工程施工中的常见问题及防治措施[J].地产,2019,(22):142.

[3]蒋留平.市政给排水管道工程施工中的常见问题及防治措施[J].工程技术研究,2019,4(18):194-195.

[4]柏立飞.市政给排水管道工程施工中的常见问题及防治措施[J].门窗,2019,(12):73+75.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)