非遗文化赋能乡村产业振兴—胶东非遗活化的“ 四维协同” 治理新路径

辛晓晖 王亚琦

威海职业学院 264210

一、引言

1.1 政策背景与意义

党和国家高度重视乡村振兴,中共中央、国务院先后印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》和《乡村全面振兴规划(2024—2027 年)》,其中明确提出“ 发展乡村特色文化产业” 和“ 推动农村一二三产业融合发展” 。2025 年发布的中央一号文件中提到“ 发展乡村特色产业,开展文化产业赋能乡村振兴试点” 。近年来,《“ 十四五” 推进农业农村现代化规划》、《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》等国家政策文件均强调了推动非物质文化遗产、旅游、电商的深度融合,将其视为传承中华优秀传统文化、促进乡村产业高质量发展、满足人民精神文化需求的关键动力。其中文化振兴是乡村振兴的灵魂工程,为乡村的全面振兴注入了活力。

胶东地区历史悠久,文化多元,拥有胶东秧歌、大鼓、剪纸、黑陶、渔文化等丰富的非物质文化遗产。然而,这些宝贵的文化资源在工业化、城市化进程中,面临着深度开发不足、利用不充分、传承断层、产业带动效应弱等挑战。本文以胶东乡村为研究对象,聚焦非遗文化赋能乡村产业振兴的实践路径与成效,为破解非遗传承困境提供切实可行的解决方案,最终实现传统文化的有效传播和创新发展。

二、胶东乡村非遗文化的现状与挑战

2.1 深厚的历史渊源造就丰富非遗资源

胶东地区是中国古代文明发祥地之一,形成了融合东夷文化、海洋文化、民俗文化、宗教文化等元素的独特地域文化。胶东非遗的独特价值体现为三重稀缺性:一是历史层积性,如东楮岛村海草房民居群为国内唯一完整保存元代"苫草技艺"的样本;二是技艺独特性,胶州黑陶制作技艺被列入山东省省级非物质文化遗产名录;三是生态关联性,渔耕文化与黄渤海湿地生态系统形成功能性共生关系。这种"活态遗产+生态遗产"的双重属性,构成胶东非遗区别于其他地区的核心竞争优势。

2.2 开发不足与多重困境下的非遗现状尽管资源丰富,胶东非遗在赋能乡村产业振兴中仍面临诸多挑战。

文化场景不同成程度破坏导向与体验缺失。乡村建设缺乏清晰的文化导向标识和系统规划,游客体验感差,缺少融合非遗元素的休闲娱乐与休憩空间,难以延长停留时间、增加消费。古建保护乏力,城镇化进程中,部分具有历史文化价值的乡村建筑保护法规执行不到位,原生文化景观受损;乡村文脉遗失,人口外流与传承断层, 乡村“ 空心化” 、“ 老龄化” 严重,青年一代对本土非遗认知不足、兴趣缺乏,导致传统技艺传承后继乏人,文化记忆面临断裂风险;文旅产业脆弱,内涵浅薄、体验单一。乡村旅游多停留在浅层次观光,缺乏深度文化体验和互动项目,难以吸引游客深度参与和消费,“ 过境游” 问题突出;产品同质、带动有限, 旅游产品缺乏特色和创新,丰富度不足,未能有效串联起非遗、农业、手工艺等资源,产业链条短,对当地经济带动作用有限。

2.3 渠道与人才双瓶颈

流通环节冗杂,品牌溢价缺失,农产品电商销售依赖传统批发渠道,中间商层层加价,导致农民收益被压缩;同时,乡村产品缺乏品牌化运营,难以在电商平台形成差异化竞争力,电商赋能不足;物流体系不健全,人才支撑薄弱,乡村地区冷链物流、仓储设施覆盖率低,生鲜农产品损耗率高;此外,既懂非遗文化又具备电商运营能力的复合型人才匮乏,制约了“ 非遗+电商” 模式的深度融合。

三、胶东模式下非遗活化的构建与运行

针对非遗保护与开发失衡、文化传承断层、产业融合不足等结构性矛盾,提出并实践了“ 四维协同” 治理新路径,旨在通过文化活态传承与电商赋能的双重驱动,实现文化、符号、旅游、电商的深度融合,最终达到“ 创建(品牌)—创意(产品)—创富(产业)—创新(模式)” 的目标。

3.1 构建沉浸式文化空间,重塑非遗文化体验场

核心在于将非遗元素融入乡村物理空间,打造可感知、可参与、可体验的文化场域。设计特色文化标识系统,与当地民俗、历史、非遗紧密结合的乡村标识牌、路标、景观小品,形成具有地域特色的“ 文化地标” ,兼具导向功能与文化展示功能(如留村的海洋文化主题标识)。建设乡村非遗文化场馆建设,小型博物馆、展示馆、传习所或多功能文化空间(如佃里院村黑陶窑复建与体验场),集中展示非遗技艺、历史故事,并提供村民活动与游客体验的场所。规划非遗文化休闲广场活化,设计融入非遗元素的公共广场,提供休憩、交流空间,并作为举办非遗表演(如秧歌、大鼓)、市集、节庆活动(如樱桃节、文创市集)的固定场所,增强社区凝聚力和游客参与感(如东楮岛村活动广场)。

3.2 打造可视化文化符号,绘制非遗文化新画卷

通过视觉化手段,生动呈现非遗故事,唤醒文化记忆,强化身份认同。深入调研、梳理乡村历史、传说、非遗技艺传承谱系等。系统性文化挖掘与整理(“ 村志” 工程), 形成系统的文字、影像档案库,为后续开发奠定基础; 筛选核心非遗元素(如留村的古法晒盐、渔灯节、根雕、渔民劳作)。进行主题性墙体彩绘创作,以艺术化的墙绘形式呈现于村庄建筑立面。墙绘不仅是美化,更是讲述乡村故事、展示非遗魅力、营造浓厚文化氛围的“ 露天美术馆” 和“ 文化教科书” ;利用大学生实践、志愿者服务等契机,持续性文化宣传与教育,开展面向村民(尤其是青少年)和游客的非遗讲座、体验工作坊(如剪纸、黑陶制作),提升文化保护意识与自豪感。

3.3 发展融合型文旅经济,提升非遗文化产业链

以非遗为核心资源,设计开发文旅产品,延伸产业链条,实现价值转化。规划主题化旅游线路设计,整合非遗体验点、文化景观、自然风光,设计特色鲜明的主题线路(如“ 胶东非遗研学游” 、“ 海草房古村落探访游” 、“ 渔耕文化体验游” ),满足不同游客需求;策划体验式旅游活动,开发深度参与的非遗体验项目(如佃里院村黑陶制作、东楮岛村渔家乐、传统手工艺 DIY),策划举办结合农时、节庆的文化主题活动(如樱桃采摘节、非遗文创市集),增强吸引力与粘性;加强本地化特色产品开发与营销,对乡土特产(农产品、海产品、手工艺品)进行文化包装和品牌打造,利用旅游活动、线上平台等进行销售,提升附加值,直接促进村民增收(如文创集市对乡土特产的售卖)。

3.4 激活乡村经济新引擎,电商赋能乡村振兴

针对乡村电商面临的诸多问题,构建数字化供应链体系,破解流通与品牌难题。优化流通环节,减少中间商环节,通过电商平台建立“ 农户/合作社-电商平台-消费者” 的直销模式,建立农产品质量追溯体系,提升消费者信任度;打造区域公共品牌,以非遗文化为核心,打造具有胶东特色的区域公共品牌,如“ 胶东非遗好物” 。利用电商平台进行品牌推广和营销,提升品牌知名度和溢价能力;完善电商基础设施,突破物流与人才瓶颈,加强与物流企业合作,完善乡村冷链物流、仓储设施建设,提高生鲜农产品配送效率,降低损耗率。开展电商技能培训,培育既懂非遗文化又具备电商运营能力的复合型人才。建立“ 田间课堂+云上实训” 立体化培训体系,培养“ 数字新农人” ;创新电商模式,拓展产业发展空间,利用抖音、快手等直播平台,开展非遗文化产品直播带货,邀请非遗传承人、乡村网红进行直播,提升产品销量和品牌影响力。

通过“ 四维协同” 治理路径,胶东乡村不仅实现了非遗文化的活态传承与文旅产业的融合发展,还通过电商赋能破解了乡村振兴过程中的多重挑战,为乡村产业振兴注入了新的活力。

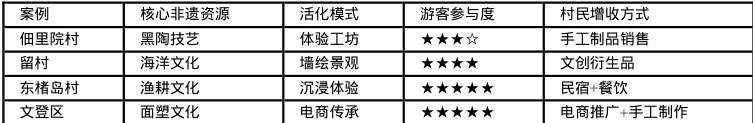

四、实践案例与成效分析

4.1 佃里院村“ 窑文化” 体验场的成功塑造

深度挖掘该村珍贵“ 地瓜窖” 历史及“ 黑陶” 技艺,制定专项规划。核心举措包括复建传统黑陶窑、打造集展示、体验、传承于一体的非遗文化体验场;成功入选“ 省级美丽乡村示范村” ,显著提升文化地位与知名度。吸引大量游客参与黑陶制作体验,带动旅游收入与村民收入双增长。实现“ 窑文化” 的活态传承,为乡村可持续发展注入文化动力。

4.2 留村“ 海洋文化” 主题墙绘的品牌效应

聚焦国家级古村落留村的“ 胶东渔村” 特色(海草房、元代古墓、根雕),甄选古法晒盐、渔灯节、根雕、渔民劳作四大核心元素,创作系列大型主题墙绘;

鲜明的墙绘成为村庄标志性景观,极大提升了艺术氛围与文化吸引力。成功获评首批“ 山东省景区化村庄” 、“ 山东省乡村旅游重点村” 。游客量显著增加,有效带动了当地餐饮、住宿及特色产品销售。

4.3 东楮岛村“ 渔耕文化” 体验激活青年参与

针对年轻群体流失问题,深入挖掘渔耕文化,精心设计红色沉浸式体验、传统手工艺制作、渔家乐等互动性强、趣味性高的文化体验活动;成功吸引年轻人关注并参与村庄文化活动,成为文化传播的新生力量。经济效益显著: 2021 年游客量突破 40 万人次,旅游收入超 2000 万元。所在宁津街道获评“ 全国乡村重点旅游镇” ,区域影响力扩大。

4.3 文登区“ 面塑文化” 的电商赋能与品牌振兴

文登区以金长林花饽饽品牌为核心,将胶东非遗美食与现代商业深度融合。依托电商平台精准触达消费者,开展直播带货、非遗工坊体验等数字化营销,实现传统面塑文化从地域美食向文化符号的转型升级,探索出"非遗+品牌+电商"的乡村振兴新模式;电商赋能显著提升了金长林花饽饽的品牌知名度和市场影响力,销量实现大幅增长,年销售额突破 8000 万元,吸引了众多年轻人返乡学习和创业,为乡村经济和文化振兴注入双轮驱动的新活力;人才磁吸效应显现,吸引 200 余名青年返乡成立电商团队、非遗研学基地,带动周边 30 余村建立原料种植基地,形成集种植、加工、文旅于一体的产业集群,为区域经济高质量发展注入品牌动能与文化自信。

五、结论与建议

通过胶东乡村的实践表明,非物质文化遗产是赋能乡村产业振兴的宝贵资源和核心引擎。“ 四维协同” 治理路径重塑非遗文化体验场(空间载体)、绘制非遗文化新画卷(视觉叙事)、提升非遗文化产业链(价值转化) 电商赋能乡村振兴(产业引擎),有效破解了文化场景破坏、文脉遗失、产业脆弱、流通瓶颈等痛点,实现了非遗的活态传承、乡村文化的自信重塑与文旅电商产业的融合发展。佃里院村、留村、东楮岛村、崔家村的成功案例有力证明了该路径在提升乡村品牌形象、吸引客流、增加村民收入、促进文化经济协同发展方面的显著成效。

基于此,提出以下建议;强化顶层设计与规划引领, 地方政府应将非遗保护利用与电商发展深度纳入乡村振兴整体规划,制定专项扶持政策,引导资源有序投入;深化“ 政-校-村-企” 协同机制,充分发挥高校的智力支持与人才优势,搭建产学研平台。鼓励社会资本参与,引入专业电商运营团队,确保村民在文化传承与产业发展中的主体地位和受益权;加强与电商平台的战略合作,构建“ 政府引导、高校支撑、企业运营、村民参与、平台赋能” 的协同发展机制;推动非遗创造性转化与创新性发展,在保护核心技艺和文化本真性的前提下,鼓励运用现代设计、科技手段(如数字展示、VR/AR 体验)对非遗进行创新表达,开发更具时代感和市场吸引力的文创产品与体验项目。同时,积极探索非遗与电商融合的新模式、新业态,如非遗直播电商、非遗内容电商等;完善基础设施与公共服务,持续改善乡村交通、环境卫生、网络通信等基础条件,提升文化场馆、标识系统、休憩设施等公共服务水平,优化游客体验。特别要加强乡村电商基础设施建设,包括物流仓储、冷链配送、网络通讯等,为“ 非遗+电商” 发展提供坚实保障;加强人才培养与传承人扶持,建立非遗传承人认定、激励与培养体系,支持“ 非遗进校园” ,培养年轻传承人和乡村文化带头人;加强对村民的文化技能培训和电商技能培训,提升其参与文旅经营和电商运营的能力,培育一批既懂非遗文化又具备电商运营能力的复合型人才;构建全域旅游与品牌营销体系,整合区域内非遗、生态、农业等资源,打造特色鲜明的区域文旅品牌。利用新媒体、电商平台等多元化渠道进行精准营销,讲好胶东乡村非遗故事,提升品牌知名度和影响力。同时,要加强区域公共品牌建设,打造具有胶东特色的“ 非遗+电商” 区域公共品牌,提升产品附加值和市场竞争力。

参考文献

[1][1] 李 安 琪 . 乡 村 振 兴 背 景 下 诸 城 市 乡 村 旅 游 可 持 续 发 展 研 究 [D]. 内 蒙 古 农 业 大学,2023.DOI:10.27229/d.cnki.gnmnu.2023.001038.

[2]牛智群.非遗传承视角下的文化创意产业发展与乡村文化振兴[J].中外文化交流,2025,(01):131-133.

[3] 裴颖. “ 非遗+ 产业” 联动发展:乡村振兴中的产业升级与文化传承规划设计[J]. 中外文化交流,2025,(01):104-106.

[4] 沈 丽 华 . 非 遗 文 化 助 力 乡 村 振 兴 研 究 : 以 云 南 大 理 白 族 扎 染 为 例 [J]. 山 西 农经,2024,(23):33-35+53.DOI:10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2024.23.009.

[5]高淑萍,张欣怡,张敏,等.基于供需视角文化产业赋能乡村产业振兴的实践路径——以北京市乡村文化产业实践为例[C]//北京科学技术情报学会.新智生产力探索:科技智库的实践与理论.北京市工程咨询有限公司;,2024:204-212.DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.052107.

[6]孙一予.乡村振兴背景下非物质文化遗产产业化发展研究[D].北京邮电大学,2024.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2024.003216.

[作者简介]辛晓晖男工程硕士副教授

王亚琦女大学本科酒店学院教师

[社科项目]2025年山东省人文社会科学课题 ∵ 农村产业融合发展促进乡村振兴的研究与实践

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)