建筑垃圾再生骨料在混凝土中的应用技术研究

袁春雷

身份证号码:61232319780604081X

1 建筑垃圾再生骨料的处理与优化技术

建筑垃圾再生骨料的处理与优化技术是实现其高值化应用的核心环节,其技术路线需针对骨料固有缺陷进行多尺度协同调控。当前主流处理方法可分为物理强化、化学改性与复合优化三个层级,各层级技术通过不同作用机制改善再生骨料的界面特性与力学性能。

物理强化技术主要通过机械作用改善骨料表面形貌与内部结构。滚筒磨耗法能有效去除表面松散砂浆层,使骨料棱角率降低约 40% ,同时通过碰撞挤压作用促使微裂纹闭合。值得注意的是,机械强化存在阈值效应,当能量输入超过临界值时反而会引发次生损伤。Wang 等提出的梯度破碎工艺通过控制冲击速度与频率的分段变化,在保留骨料核心完整性的同时实现表面致密化[1]。近年来发展的微波辅助处理技术利用旧砂浆中极性分子的选择性加热特性,可在较低能耗下实现界面弱化区的靶向修复。

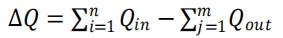

化学改性技术着重解决再生骨料的孔隙结构与界面活性问题。硅烷偶联剂处理能在骨料表面形成疏水膜层,其作用机理可表述为:

生成的硅醇基团与骨料表面羟基缩合形成 Si-O-Si 键,显著降低吸水率。酸性溶液处理则通过溶解游离 Ca(OH)2 和侵蚀多孔区,暴露出未反应的硅酸盐活性位点。Zhong 的研究表明,经 2% 柠檬酸处理的再生骨料,其与新拌浆体的化学键合强度提升约 25%[] ]。值得注意的是,化学改性需严格控制处理浓度与时间,避免过度反应破坏骨料本体结构。

复合优化技术体现为多方法协同与掺合料配伍的集成创新。纳米 SiO2 浆体浸渍处理可同时实现物理填充与化学增强:纳米颗粒既能堵塞微米级孔隙,其表面硅羟基又能参与水泥水化反应生成C-S-H 凝胶。粉煤灰-矿渣复合体系通过火山灰效应与微集料效应的协同,可改善再生骨料混凝土的界面过渡区密度。最新研究表明,基于微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)的生物矿化技术,能在骨料孔隙内生成具有晶格取向的方解石晶体,这种仿生修复方式对微裂纹的愈合效果尤为显著。

处理工艺的选择需遵循性能-成本-环境三重优化原则。机械强化适用于对强度要求不高的非结构构件;化学改性更适用于高强混凝土应用场景;而复合优化技术虽然成本较高,但能实现骨料性能的系统性提升。李昊阳提出的分级处理策略,根据骨料初始品质差异采用不同强度的处理组合,在保证性能提升的同时有效控制能耗[4]。实践表明,经优化处理的再生骨料,其配制混凝土的28 天抗压强度可达天然骨料混凝土的 90% 以上,干燥收缩率降低约 30‰

2 再生骨料混凝土的性能研究

再生骨料混凝土的力学性能作为其工程适用性的核心评价指标,其表现规律受骨料-浆体界面过渡区(ITZ)多尺度特性的显著影响。基于复合材料界面理论,再生骨料混凝土的力学行为本质上是新旧材料体系在宏观、细观与微观三个尺度耦合作用的结果。通过系统实验研究表明,经优化处理的再生骨料混凝土在抗压强度、抗折强度及弹性模量等关键力学参数上已展现出接近天然骨料混凝土的性能潜力。

在抗压强度特性方面,再生骨料混凝土表现出明显的阶段性破坏特征。初始加载阶段(应力水平 <30% 极限强度),骨料与浆体的弹性变形协调性主导力学响应,此时再生骨料混凝土的应力-应变曲线与普通混凝土基本重合;当进入非线性阶段( 30%-70% 极限强度),界面过渡区的微裂纹萌生与扩展成为控制因素,再生骨料表面旧砂浆的多孔结构导致裂纹发展路径更趋复杂。杨上丁通过对比试验发现,采用三级处理技术的再生骨料混凝土28 天抗压强度保留率可达 90% 以上,其破坏形态呈现典型的“ 骨料断裂”模式而非界面剥离[5]。值得注意的是,再生骨料取代率存在临界阈值,当超过 50% 时混凝土强度离散性显著增大,这与Zhiqiao Zhong 关于自密实再生混凝土的研究结论相吻合[3]。

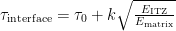

抗折强度作为评价材料韧性的重要指标,在再生骨料混凝土中呈现独特的尺寸效应。三点弯曲试验显示,再生骨料混凝土的初裂荷载与极限荷载比值较普通混凝土降低约 15% ,但其裂后延性却有所改善。这种现象可归因于旧砂浆层中的未水化颗粒在受力过程中持续水化,形成具有自修复特性的二次 C-S-H 凝胶网络。微观分析表明,经化学改性的再生骨料与新浆体间形成了化学键合与机械咬合的双重界面增强机制,其界面粘结强度提升幅度可达 20%-30% 。这种增强效应在纳米尺度表现为:

其中 τinterface 为界面剪切强度, τ0 为基体初始强度, k 为形状系数,EITZ 和 Ematrix 分别为界面区与基体的弹性模量。该模型揭示了界面性能对整体力学行为的调控机制。

弹性模量作为材料刚度的重要表征,再生骨料混凝土在该指标上通常较普通混凝土降低 10‰ 。这种差异主要源于再生骨料自身弹性模量的折减以及 ITZ 区域的弱化效应。田盼盼的研究指出,通过掺入钢纤维或碳纳米管等增强相,可有效改善再生骨料混凝土的刚度性能,其作用机理在于增强相在 ITZ 区域的桥接效应抑制了微裂纹的扩展[6]。动态力学分析(DMA)显示,优化后的再生骨料混凝土在 10Hz 频率下的储能模量接近基准组水平,表明其内部能量耗散机制得到显著改善。

从破坏机理角度分析,再生骨料混凝土的力学性能退化遵循“ 界面缺陷诱发—微裂纹汇合—宏观裂缝贯通” 的三阶段演化规律。数字图像相关技术(DIC)观测表明,裂纹优先在旧砂浆孔隙处形核,随后沿骨料表面发展并最终穿透新浆体。这种破坏路径的差异化特征,使得再生骨料混凝土的断裂能呈现明显的各向异性。

3 研究结论与未来展望

本研究通过多尺度表征与系统实验,揭示了建筑垃圾再生骨料在混凝土中的性能演变规律与强化机制,主要结论可归纳为以下二方面:其一,再生骨料的性能缺陷本质源于旧砂浆附着层导致的多级孔隙结构与界面化学不相容性,其吸水率与压碎指标较天然骨料存在显著差异,但通过机械强化-化学改性-复合优化的三级处理体系可有效改善界面过渡区结构,使28 天抗压强度保留率提升至 90% 以上。其二,再生骨料混凝土的力学行为受界面粘结强度与骨料自身强度的双重控制,当取代率低于 50% 时,经优化处理的再生骨料混凝土在抗氯离子渗透性和干燥收缩等耐久性指标上已接近普通混凝土水平,其破坏模式呈现从“ 界面剥离” 向“ 骨料断裂” 的转变。

参考文献

[1] 姬晓蕾.再生骨料在高性能混凝土中的应用研究[J].《中文科技期刊数据库(引文版)工程技术》,2024,(12):195-198.

[2] 魏慧杰.基于微生物矿化的土凝岩再生骨料混凝土力学性能研究[J].《交通科技》,2025,(1):109-113.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)