口腔综合防治措施对正畸儿童龋齿预防效果的研究

舒丹 曾阳 韩春燕 彭利 陈雨婷

西南医科大学附属口腔医院正畸科 四川省泸州市 646000 宜宾牙牙乐口腔 四川省宜宾市 644000 德阳市旌阳区孝感社区卫生服务中心 四川省德阳市 618000

正畸治疗是改善儿童牙齿排列美观与功能的关键手段,然而在治疗过程中,龋齿的发生风险显著升高。主要原因在于正畸矫治器(如托槽、弓丝等)的存在,在口腔中形成众多清洁盲区,容易导致食物残渣滞留和牙菌斑堆集,增加了菌斑控制难度,从而提升了龋齿的发生率。此外,儿童自我口腔卫生维护能力有限,家长对正畸期间口腔健康重视不足,也进一步加剧了这一风险[1]。龋齿不仅会阻碍正畸治疗的顺利进行,引起牙体硬组织损伤(如脱矿、龋洞)、牙周问题及疼痛,严重时还可能导致牙齿松动、脱落,最终影响矫治效果及患儿的依从性。综合性口腔防治措施是在传统预防策略基础上发展起来的新型防空措施,结合了个体化健康教育、专业干预和随访管理,多角度、多环节协同,以提高龋病预防效率。近年研究表面,将系统性干预措施纳入正畸过程,有助于全面改善儿童的口腔卫生状况,提升治疗体验和效果。然而,针对正畸儿童龋齿的综合防治研究仍较有限,尤其缺乏长期随访与系统干预效果评价。本研究旨在通过随机对照实验,评估综合防治措施对正畸儿童龋齿防治的实际效果。

1 材料与方法

1.1 一般资料

选取2024 年4 月至2025 年4 月期间在本院接受正畸矫治病例60 例为研究对象,按照随机数字表法将患者分为观察组以及对照组,每组各30 例。观察组患者男性15 例,女性 15 例,年龄8 岁至14 岁,平均年龄(10.82± 1.43)岁。对照组患者男性16 例,女性14 例,年龄8岁至14 岁,平均年龄(11.62± 1.22)岁。两组患者的常规资料如性别、年龄、病情等均相近,差异均无统计学意义( P>0.05 ),具有可比性。

1.2 方法

对照组仅给予常规口腔护理指导,即在正畸治疗开始前由医生口头宣讲基本的刷牙方法与注意事项,并建议家长监督协助儿童进行日常口腔清洁[2]。

观察组在对照组的基础上,采用系统化、多层次的综合防治策略,主要包括:(1)进行个性化口腔卫生宣教。通过问卷和口腔检查了解每位儿童的口腔卫生基础、生活习惯和刷牙方式,制定符合其年龄、认知水平和矫治器类型的口腔清洁方案。宣教内容不仅面向儿童本人,还包括家长培训,强化家庭口腔护理意识和技能。(2)实施含氟防龋干预,指导使用1000~1450ppm 浓度的含氟牙膏,每日刷牙 2 次,并每 3 个月由儿童牙科医生进行一次局部氟化物涂布,增强牙釉质的抗酸脱矿能力,有效抑制龋病进展[3]。(3)定期安排专业洁牙服务,采用超声洁治或手动器械去除儿童正畸器械周围的牙石和菌斑堆积,特别是针对托槽、牙龈缘及牙间隙等高风险部位,减少菌斑对牙齿的持续侵蚀。(4)提供饮食指导,结合儿童喜好和营养需求,指导限制摄入含糖量高、高黏稠性食物与饮料的量,避免两餐间频繁进食,倡导规律饮水和餐后漱口,建立良好的饮食习惯,以降低口腔致龋环境。(5)建立定期随访管理机制,每月进行一次口腔健康复查,动态记录牙齿变化情况、口腔卫生状况及龋齿进展,同时评估患儿对干预措施的依从性和有效性,并根据评估结果及时动态调整个体化方案[4]。

1.3 观察指标

对比两组患者的龋齿发生率以及口腔卫生评分情况。采用牙菌斑指数(Plaque Index, PI)与牙龈指数(Gingival Index, GI)对两组患儿的口腔卫生状况进行评估。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0 软件进行统计分析。计量资料以均数± 标准差表示,之后分别实施t 检验、χ ²检验,以 P<0.05 为差异显著,具有统计学意义。

2 结果

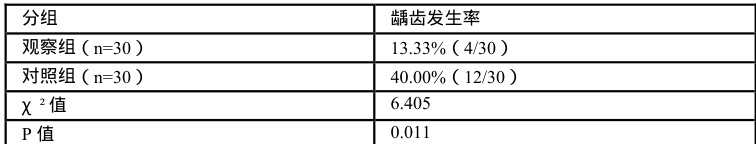

2.1 对比两组患儿的龋齿发生率

观察组患儿的龋齿发生率显著低于对照组,差异具有统计学意义( P<0.05 ),具体数据见表1。

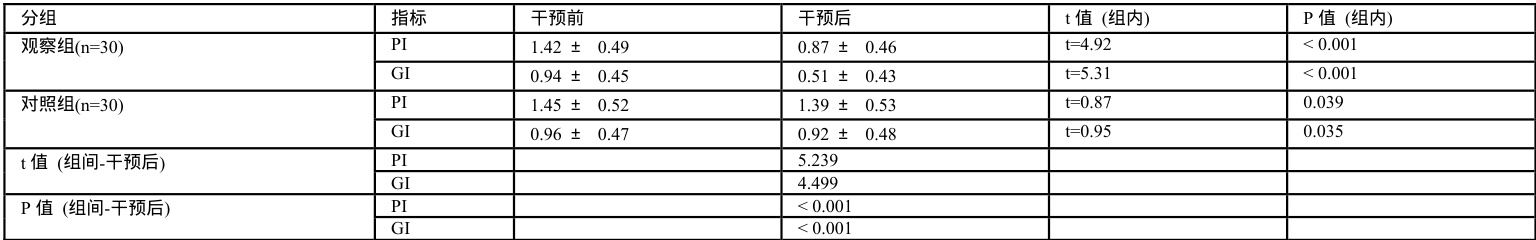

2.2 对比干预前后患儿口腔卫生评分情况

干预后,两组患儿的牙菌斑指数PI、牙龈指数GI 评分显著低于干预前( P<0.05 ),差异具有统计学意义,干预后观察组患儿PI、GI 分数显著低于对照组( P<0.05 ),差异具有统计学意义。具体数据见表 2

3 讨论

龋病(Dental Caries),俗称“ 虫牙” ,是一种由口腔内特定致龋菌群(如变异链球菌)代谢碳水化合物产生酸性物质,导致牙齿硬组织(釉质、牙本质)脱矿、软化,最终形成牙体组织缺损的慢性进行性疾病。龋齿是全球儿童最常见的慢性口腔疾病之一,其发生具有隐匿性、持续性和不可逆性。若不及时干预,可导致牙髓炎、根尖周炎,甚至影响恒牙发育、咀嚼功能和面部发育。儿童在牙齿发育和替换期,其牙釉质矿化程度相对较低,对龋病的抵抗力较弱。而正畸治疗期间,由于固定矫治器的应用,加剧了口腔清洁难度,使患龋风险显著升高。早期龋齿仅表现为白垩斑或釉质脱矿,症状隐匿;随着病变进展,可出现冷热刺激敏感、食物嵌塞、牙体缺损,严重者可引发疼痛或牙齿松动,严重影响儿童进食、发音、睡眠与学习生活质量。因此,针对正畸儿童这一高危人群,实施有效的龋病防控策略至关重要。现代龋病防治强调“ 预防优先,综合干预” 的理念,核心在于控制致龋菌、减少可发酵糖摄入、增强牙齿抗龋力以及维持良好口腔卫生习惯。

本研究结果显示,采用系统化综合防治措施的观察组,其龋齿发生率( 13.33% )显著低于仅接受常规护理的对照组( 40.00% )。同时,观察组干预后的牙菌斑指数(PI)和牙龈指数(GI)评分亦显著优于对照组(PI:0.87± 0.46 vs 1.39± 0.53; GI:0.51± 0.43 vs 0.92±0.48 )。这些结果有力地证实了综合防治措施在降低正畸儿童龋病发生率和改善口腔卫生状况方面的有效性。

综合防治策略的有效性源于其针对正畸治疗特有的致龋风险因素,实施了多维度、协同化的干预[6]。固定矫治器造成的物理屏障是菌斑堆积和清洁困难的核心原因。本研究采用的综合措施正是系统性地应对了这一挑战:(1)个性化宣教与技能培训:通过提升患儿及家长的口腔健康认知和操作技能(如正确使用正畸专用牙刷、牙间隙刷),直接改善了日常菌斑清除效率,这反映在干预后观察组 PI、GI 的显著下降上;(2) 增强牙齿抗龋力:规律使用含氟牙膏(1000-1450ppm)及每 3 个月一次的局部氟化物涂布,有效促进了釉质再矿化,增强了其抵抗酸蚀的能力[5],从源头上降低了脱矿和龋损形成的风险;(3) 专业机械清创:定期的专业洁治(如超声洁治)彻底清除了矫治器周围(特别是托槽龈方、龈缘及牙间隙)普通刷牙难以清除的菌斑生物膜和牙石,阻断了菌斑的持续致病作用;(4) 致龋饮食管理:指导限制高糖、高黏性食物的摄入频率,鼓励餐后漱口,有效降低了口腔内酸性环境的持续时间和强度,抑制了致龋菌的代谢活性;(5) 持续监测与动态调整:建立每月随访机制,密切监控口腔卫生状况(PI, GI)和龋病进展,评估依从性,并及时调整个体化方案[6],确保了干预措施的长期执行力和适应性。这种多管齐下的模式,从行为改变(宣教、饮食)、化学保护(氟化物)、物理清除(专业洁治)和过程管理(随访)多个层面协同作用,共同构建了抵御龋病的有效防线。

本研究结果表明,在正畸儿童中实施包含个性化宣教、氟化物应用、定期专业洁治、饮食指导及系统随访的综合口腔防治措施,能够显著改善其口腔卫生状况(有效降低PI、GI 评分),并显著降低龋齿发生率。这为临床实践中优化正畸儿童龋病防控策略提供了有力的循证依据。未来研究可进一步探索该模式的长期效果、成本效益以及在更广泛人群中的适用。

参考文献

[1]李甜甜,林志玲,黄玉玲.儿童龋齿关怀课堂教育在口腔门诊的应用[J].国际护理学杂志,2023, 42(3):3.DOI:10.3760/cma.j.cn221370-20200605-00103.

[2]张嘉伟.基于内窥镜与 CT 图像融合的机器人辅助根管治疗术中导航研究[D].哈尔滨理工大学,2024.

[3]刘诚敬.预防儿童龋齿,需合理使用氟化物[J].家庭医药:快乐养生, 2023(7):66-67.

[4]徐向.窝沟封闭术联合氟保护漆在儿童龋齿防治中的应用效果[J].妇儿健康导刊, 2023,2(13):64-66.

[5]刘晓礼,张洪月,赵沙,等.厚朴酚与氟化物联合应用对儿童龋病的临床防治研究[J].河北中医, 2025, 47(2):242-245.

[6]商烨.儿童龋齿的防治措施[J].青春期健康, 2024(13).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)