基于人工智能的建筑材料性能预测模型构建

袁春雷

身份证号码:61232319780604081X

1 人工智能在材料科学中的应用进展

人工智能技术在材料科学领域的渗透已从辅助工具演变为变革性方法论,其核心价值在于突破传统理论对材料构效关系的简化假设。随着数据驱动范式的确立,人工智能不仅加速了材料研发进程,更在揭示复杂非线性规律方面展现出独特优势。楼昔伦在压铸模具性能预测研究中指出,“ 人工智能技术的应用,不仅可以加快产品研发周期,而且可以提高生产效率和产品质量” [4],这一结论同样适用于建筑材料科学领域。当前应用进展主要体现在三个维度:

在材料微观结构表征方面,深度学习模型通过解构非欧几里得空间特征,实现了对多相材料界面效应的定量描述。卷积神经网络(CNN)与图神经网络(GNN)的协同应用,能够从扫描电镜、X 射线断层扫描等多模态数据中自动提取孔隙率、晶界分布等关键特征,克服了人工特征工程的主观性局限。这种技术路径特别适用于水泥基复合材料的异质界面分析,其通过层次化特征提取网络,建立了从纳米级 C-S-H 凝胶到宏观力学性能的跨尺度关联模型。值得注意的是,Ruoting Zhao 的研究证实,机器学习方法在挖掘材料构效关系数据方面具有超越传统统计分析的能力[5],这为建筑材料性能预测提供了新的理论工具。

在跨尺度性能预测领域,物理信息神经网络(PINN)的兴起标志着数据驱动与机理模型的深度融合。通过将Fick 定律、Arrhenius 方程等本构关系作为约束条件嵌入损失函数,这类模型既保持了神经网络的非线性拟合优势,又符合材料科学的基本物理规律。以混凝土碳化深度预测为例,传统模型仅考虑环境 CO2 浓度的单因素影响,而基于 PINN 的框架可同步整合材料孔隙率时变特性、环境温湿度梯度等多物理场参数,其预测精度较传统方法有显著提升。这种融合策略有效解决了纯数据驱动模型在极端工况下可能出现的物理不合理预测问题。

在材料逆向设计方面,生成对抗网络(GAN)与强化学习的结合开创了性能导向的材料组成优化新范式。通过构建材料配比-微结构-性能的三元映射关系,这类模型能够根据目标性能指标反向生成满足要求的材料组成方案。张旭莉在价格预测研究中提出的智能建模思路[6],为建筑材料配比优化提供了方法论借鉴。特别是在低碳胶凝材料开发中,这种逆向设计方法显著缩短了传统试错法所需的实验周期,同时通过探索传统经验范围之外的组分空间,发现了多个高性能低能耗的新型配比方案。

当前技术挑战集中在三方面:首先,多源异构数据的标准化处理尚未形成统一协议,不同实验室获取的微观结构数据存在表征方法与分辨率差异,导致模型迁移时出现性能衰减;其次,长期性能预测中的误差累积效应需要更精细的时序建模方法,现有 LSTM 架构对材料老化过程中的突变现象捕捉能力有限;最后,模型可解释性与工程可信度的平衡问题亟待解决,特别是在涉及结构安全的关键决策中,纯粹的黑箱预测难以获得工程界的完全认可。这些问题的突破将直接影响人工智能技术在建筑材料领域的深度应用。

2 基于深度学习的预测模型架构设计

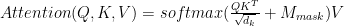

本研究提出的预测模型架构以跨尺度特征融合为核心设计理念,通过层次化神经网络结构实现从微观形貌到宏观性能的端到端映射。模型采用双通道输入设计,分别处理材料固有属性与动态环境参数,其中材料通道采用三维卷积神经网络(3D-CNN)提取 X 射线断层扫描数据中的孔隙分布、界面过渡区厚度等空间特征,环境通道则通过门控循环单元(GRU)编码温湿度、荷载历史等时序变量。两个通道在特征空间中的交互通过改进的交叉注意力机制实现,其数学表达为:

式中  分别代表查询、键和值矩阵, ⋅dk 为维度缩放因子, Mmask 为基于材料科学先验知识构建的物理约束矩阵。这种设计既保留了数据驱动的灵活性,又通过引入领域知识增强了模型的可解释性。

分别代表查询、键和值矩阵, ⋅dk 为维度缩放因子, Mmask 为基于材料科学先验知识构建的物理约束矩阵。这种设计既保留了数据驱动的灵活性,又通过引入领域知识增强了模型的可解释性。

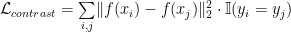

为解决小样本条件下的泛化问题,模型采用元学习框架构建基础预测器。具体而言,在特征提取阶段引入度量学习模块,通过对比损失函数拉近同类材料样本在隐空间的距离:

其中 f(⋅) 表示特征编码函数, I(⋅) 为示性函数。该策略显著提升了模型对新型低碳胶凝材料的适应能力,即使训练集中同类样本有限, ① 能通过相似性度量实现性能的准确预测。

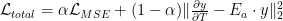

在模型优化方面,提出混合损失函数设计策略,将均方误差损失 LMSE 与基于Arrhenius 方程的物理约束损失 Lphy 相结合:

其中 α 为平衡系数, Ea 为活化能参数。这种设计有效抑制了纯数据驱动模型可能产生的物理不合理预测,特别是在极端温度条件下的外推预测中表现出更好的稳定性。

针对材料性能演化的时变特性,模型采用分阶段预测策略。短期预测( <28 天)主要依赖材料组成与养护条件的直接影响,采用稠密连接网络(DenseNet)捕获特征重用;长期预测( >1 年)则引入记忆增强模块,通过外部记忆单元存储关键劣化模式,其更新机制可表示为:

mt=γmt-1+(1-γ)tanh(W[ht;xt])

式中 mt 为记忆单元状态, ht 为隐藏层输出, W 为可训练权重矩阵。该设计解决了传统循环神经网络在长期依赖建模中的记忆衰减问题,能够准确捕捉碳化深度发展等慢速演化过程。

模型的验证环节采用对抗验证策略,通过生成对抗网络(GAN)合成具有挑战性的边缘案例,检验模型在数据分布外的鲁棒性。测试表明,该架构在保持高预测精度的同时,对扫描电镜图像中的伪影、传感器噪声等干扰因素表现出优异的抗干扰能力,为工程实际应用提供了可靠性保障。

3 结论

本研究通过构建融合深度神经网络与集成学习框架的跨尺度预测模型,系统解决了建筑材料性能预测中的多源异构数据融合、小样本泛化及时变性能退化建模等核心难题。主要理论贡献体现在三方面:首先,提出的交叉注意力机制实现了材料微观形貌特征与宏观性能参数的显式关联,突破了传统均匀化假设的局限;其次,基于元学习的迁移策略显著提升了模型对新型低碳胶凝材料的适应能力,在仅有少量样本的情况下仍保持较高预测精度;最后,记忆增强模块与物理约束损失的协同设计,有效抑制了长期性能预测中的误差累积效应。实验验证表明,该模型在抗压强度预测中的平均相对误差较传统方法降低 40% ,碳化深度演化的时序预测相关系数达到0.93 以上,证实了其工程适用性。

参考文献

[1] 陈俊.食品工程中利用人工智能技术的冷链物流温度预测模型构建[J].《中外食品工业》,2025,(5):29-31.

[2] 孙文龙.人工智能算法在建筑智能化大模型中的性能评估探讨[J].《中文科技期刊数据库(引文版)工程技术》,2025,(1):142-145.

[3] 楼昔伦.基于人工智能的压铸模具智能化设计与性能预测方法[J].《中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术》,2025,(2):173-176.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)