建筑安装工程中电气系统智能化施工技术探讨

杨文静

深圳市华西安装工程有限公司 广东省深圳市 518052

引言

在现代建筑工程中,电气系统不仅承担基础供配电功能,还承载着弱电控制、能效管理及信息传输等多重任务。随着智能建筑需求的不断上升,传统电气施工方法已难以满足系统集成化与运行智能化要求。工程实践对电气系统施工的技术标准与执行效率提出更高挑战,推动施工过程向数字化、信息化、智能化方向转型,智能化施工技术逐渐成为建筑电气系统建设的关键支撑手段。

1智能电气系统施工准备技术

在智能电气系统施工前期,施工准备工作的专业化和系统化程度直接影响整体施工质量与效率。设计图纸数字化审核技术已成为核心手段之一,能够实现二维设计图与三维模型的对照审查,及时发现设计冲突与空间干涉问题,提升施工图的可实施性 [1]。基于BIM 平台的图纸集成审核还能实现电气系统与暖通、给排水等其他专业的协同分析,从源头上减少返工风险。材料设备的选型与预制则体现智能化施工的技术深度,依托物联网与数据库系统,可以实现对电缆、开关设备、照明控制模块等关键材料的参数化配置与匹配,确保技术规范与实际需求的一致性。预制加工环节采用工厂化、模块化策略,将部分电气支架、桥架、成套配电单元等提前集成,有助于提高安装精度与现场施工效率。信息系统还能对材料的进场、存储与调拨进行动态管理,实现全过程的信息可追溯性控制。整个准备阶段强调技术集成与数据支撑,形成施工前技术闭环,为后续高质量智能施工创造可靠条件。

2电气系统智能施工关键工艺与控制技术

2.1 智能布线与识别标识技术

智能布线系统不再局限于电缆物理连接,其目的是实现信号高效传输、设备精准响应与后期维护可追踪 [2]。合理的布线技术需考虑通信延迟、电磁干扰、传输距离与系统拓扑结构等要素。实际工程中,采用集中式与分布式布线结合的策略,通过数据采集点到主控终端间的最短路径设计优化线路配置。线缆长度与信号衰减的关系可采用如下模型表达:

其中,L 为最大允许线路长度,V 为传输电压,S 为信号强度,k 为电缆阻抗系数,A 为横截面积。该公式用于指导线径选择与节点布局,降低系统故障率。识别标识技术则以二维码、RFID 芯片等手段标记电缆、接线端子、分支回路等部件,配合移动终端与数据库进行身份识别与路径追溯,实现精准安装与高效维护管理。

2.2 控制系统集成与调试工艺

控制系统的集成过程不仅涵盖对配电单元、照明模块、安防接口等设备的物理连接,还包括逻辑逻辑功能模块的编程设置与数据接口统一。技术路径一般以主控器为核心节点,连接各从属单元,构建星形或总线式系统拓扑。集成阶段需开展软硬件的同步配置,数据协议的兼容性校验,以及设备响应的稳定性验证[3]。调试工艺包括模块联动测试、故障模拟分析、应急切换演练、运行参数监测等多个环节,形成闭环验证机制。在系统调试流程具体如图1 所示:

2.3 实时监测与数据化质量管理

施工现场引入实时监测系统,是提升智能电气系统建设质量的有效路径。传感器嵌入关键施工节点后,可采集温度、电压、电流、湿度、接地电阻等多类数据,通过无线通信方式实时上传至项目数据中心。施工过程中的动态行为如电缆敷设张力、电缆接头温升、电柜安装水平度等也可被精准感知,并与 BIM 模型进行关联校验,形成空间定位与技术指标双重校正机制 [4]。系统通过数据中台实现分析处理,对施工偏差提出预警,辅助技术人员进行现场决策与工艺调整。数据化管理平台设有质量追踪记录、施工日志自动生成、异常事件闭环处理、视频巡检归档等功能模块,构建全生命周期质量管理链条。最终可实现施工工况透明可控,质量风险可视可控,确保施工过程处于受控状态,技术目标实现可量化、可溯源。

3电气系统智能化施工技术应用效果分析

3.1 工期缩短与效率提升数据分析

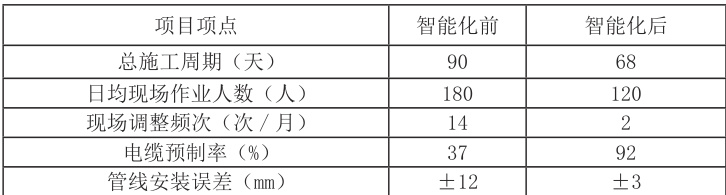

智能化施工技术在工程实践中的应用效果不仅体现在理论价值,更通过具体项目表现出显著的数据支撑与工程成果。选取某大型综合体项目的地下室电气安装工程为分析对象,该项目采用 BIM 协同平台、物联网布线控制系统与全过程数据管理工具,对施工周期、现场效率及系统稳定性进行全方位技术优化管理。项目原设计电气施工工期计划为 90 天,在实施智能化施工技术后,施工周期压缩至 68 天,施工效率明显提升。电缆预制率达到 9 2 % ,管线预埋误差控制在 ± 3 毫米以内,现场二次调整次数由原本的每月 14 次降至 2 次。系统模块化部署使主要设备安装提前完成,减少大量穿插作业等待时间。在整体用工方面,施工高峰期每日现场作业人数从原计划 180 人减少到 120 人,有效降低人力调度压力,项目实施前后关键施工指标对比如表1 所示:

该表反映智能化施工技术在电气工程中的综合成效。总施工周期缩短22 天,体现施工进度控制能力显著提升;日均作业人数减少 60 人,说明作业组织更高效。现场调整频次大幅下降,反映前期设计与预制精度明显增强。电缆预制率从 3 7 % 提高至 9 2 % ,显示施工预制化水平显著增强;管线安装误差缩小至 ± 3 毫米,表明施工精度和质量控制能力大幅提升,整体施工质量与管理水平实现显著跃升。

3.2 故障率下降与运行稳定性评估

该项目在电气系统试运行阶段连续运行 60 天未出现重大异常,系统总响应时延控制在 0.12 秒以内,各照明、配电、应急控制回路响应精度经检测均优于国家标准。调试过程中,共发现系统故障点 3 处,其中 2 处为接插件松动引起,1 处为低压配电模块端子接触不良,处理时间均在 30分钟以内完成。对比该公司以往类似项目,在传统施工模式下试运行期平均故障点为 9 处,处理周期通常需 48 小时,故障识别主要依赖人工巡检。在本项目中,实时监测模块结合设备标签数据追踪,能在 10 分钟内完成自动定位与报警,使维护响应速度大幅提升,系统运行状态维持在高度稳定状态[5]。系统稳定性不仅体现在运行期,还延伸至交付后的维护周期中,为后期设施运维提供了高质量的数据支持基础。

4 结语

智能化施工技术在建筑电气系统中的应用已逐步从探索阶段走向工程实践的深度融合阶段。通过数字化设计审查、智能化施工准备、关键工艺控制与数据化质量管理,显著提升了施工效率、安装精度与系统稳定性,推动了建筑电气工程的技术升级与管理革新。实证数据表明,智能化技术不仅压缩工期、减少人工依赖,还在系统运行阶段表现出更高的可靠性和响应能力。未来在工程建设领域,智能施工技术将成为标准化、精细化管理的核心支撑,对提升工程整体品质与可持续运维能力具有广泛推广价值。

参考文献

[1] 刘留 . 基于建筑电气系统低压配电设备的安装与运行维护 [J]. 中国建筑金属结构 ,2025,24(09):151-153.

[2] 李淑玲 , 沈焕芝 , 陈小明 , 等 . 公共建筑中高效节能配电箱的选型原则与安装优化方法研究 [J]. 家电维修 ,2025,(04):95-97.

[3] 何鹏飞 , 朱宝成 . 建筑照明电气安装施工过程中接地系统的优化策略 [J]. 光源与照明 ,2025,(02):46-48.

[4] 张宏 . 智能建筑 BAS 系统中电气设备照明安装的技术挑战与优化策略 [J]. 中国照明电器 ,2025,(02):172-174.

[5] 郭亚楠 . 建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试 [J]. 房地产世界 ,2024,(22):122-124.

作者简介:杨文静,男, 1974 年 5 月,汉族,四川省南充市,专科,助理工程师,研究方向:建筑电气

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)