面向工程能力培养的专业核心课程群立体化建设探索

田斐 崔世林

南阳理工学院智能制造学院 河南省南阳市 473000

电气工程及其自动化专业的实践性、工程性很强,主要学习电气科学、控制科学等方面的理论基础知识。学习电能的自动化生产、传输与应用等方面的电气工程专业知识。其主要特点是强电与弱电结合、以弱电控制强电、局部与系统结合、理论与实践结合的应用型工程技术专业。其目的是培养适应社会经济发展需求,能够在电力系统与电力装备、工业电气自动化和新能源开发利用等相关领域从事开发设计、生产制造、技术服务、安装维护或运营管理工作,具有较强工程实践能力、组织管理能力和创新精神的高素质应用型专业人才。

一、面向工程能力培养的专业核心课程群立体化建设的必要性

我校电气工程及其自动化专业所修课程包括强电核心课程“电路理论”、“电机学”、“电力系统分析”、“电力系统继电保护”、“供配电技术”、“分布式发电与微电网”等理论课程,“电力系统综合课程设计”等实训课程;弱电核心课程“电力电子技术”、“自动控制原理”、“电力拖动自动控制系统”等理论课程,“电力电子与电力拖动自动控制课程设计”等实训课程。还有“专业综合实训”综合课程设计。目前的课程体系教学模式遵循的是先基础后专业,即首先学习“电路理论”、“电机学”、“电力电子技术”、“自动控制原理”等基础课程,然后再学习“电力系统分析”、“电力系统继电保护”、“供配电技术”、“电力拖动自动控制系统”等专业课程。

二、改革思路

第一,突出以学生为中心。明确教学目标,改革教学模式。众所周知,在单一的教学模式和考核方式下,第一课堂对学生能力、素质贡献相对较少,不利于学生的全面发展。故在电气专业本科人才培养方案修订中,预修订课程教学大纲,明确教学环节对学生知识、能力和素质的贡献,并有针对性地改革教学模式及考核方式,力求将知识、能力、素质培养贯穿于整个教学环节。

为渐进式稳步推进课程教学改革,选择了“电路理论”、“电机学”、“电力电子技术”、“电力系统分析”、“电力系统继电保护”、“供配电技术”等 10 门核心课程,从教学内容、授课模式和考核方式等方面进行改革试点,制定相应的课程规范,在教授知识的同时,通过增加研讨、报告、演讲和学生自主学习等环节,让学生更多的参与到课程中来,全面激发学生的学习兴趣和潜能。推动本科教学从“教得好”向“学得好”转变。

第二,突出产出导向。根据新国标中的“主动对接经济社会发展需求,科学合理设定人才培养目标,完善课程体系”。

一)走访电厂和电气公司。我们专业的教师对我国电气行业的发展现状进行了大量的调查研究,并重点对河南省内的电气类企业进行了大规模的走访和调研,掌握了真实的第一手资料,为电气工程及其自动化专业的立体化人才培养提供了有力的依据。

进一步加大开放专业实验室的力度,让更多的学生在大一期间就能够进驻实验室,在专业教师的指导下开展课外实践教学活动,以教师的科研项目和省级以上学科专业竞赛为载体,努力培养学生的实践创新能力,真正提高学生的工程实践能力,为提高就业质量打下坚实基础。

立足电气行业,依托广泛的校企合作企业,着重培养学生的工程意识、培养其工程素质以及工程实践能力,以期学生在走上工作岗位后尽快适应企业生活,并成为创新能力强、能够适应企业发展及需要的电气工程师。

二)考察兄弟院校。虽然我们电气专业理论教育体系比较完备,但创新实践教育体系还比较薄弱。从课程来看,大多数专业课程是理论讲解;从实验教学来看,学生按实验指导书完成各种操作,在整个实验过程中被动地适应实验指导书的要求;从企业实习来看,学生在实习单位只能看,不能动,更不能拆、装、修,很难保证有理想的效果。在实践环节中学生难以自己动手做出创新设计。

所以从新国标中的“条件保障度”来看,我们需要进一步的加强专业实验室的建设,加大专业实验室的开放力度,增加实践环节学时学分,加强校企全方位合作,着重培养学生最后学到了什么、学会了什么、学好了什么。

三)邀请企业高工参与指导。聘请地方企业的六名高级工程师对培养方案中课程体系的制定工作给予指导,广泛听取行业内专家的意见和建议。让我们真正的“突出产出导向”,让学生真正的走进电气行业这个大市场。

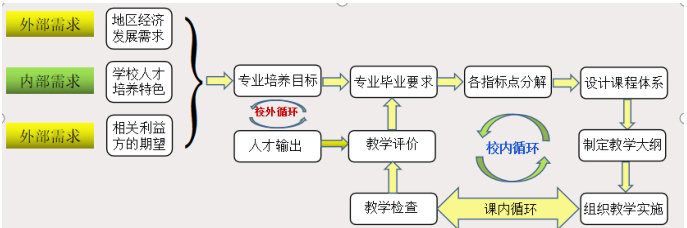

第三,突出持续改进。做好教学工作要建立学校质量保障体系,把常态监测与定期评估有机结合,及时评价、反馈、持续改进,推动教育质量不断提升。

三、具体改革内容

经过假期对相关电厂和电气公司的调研、吸取兄弟院校的先进教学理念和教学内容,通过对人才培养方案中课程体系的继续优化分析,初步形成以下人才培养修订方案。

1. 遵循“找准适合电气专业人才培养定位,充分发挥自身的人才培养特色,注重人才培养的行业背景,强调人才培养模式的改革创新”等原则。实施的修订过程形成一个闭环的修订过程,由“培养目标→学校标准→知识能力素质标准→构建课程体系→更新教学内容→改革教学方法→标准实现矩阵→教学计划与课程大纲→培养目标”的闭环工作方式完成修订,以保障方案修订的合理实用。

2. 本专业学生在 1-2 年级以修读通识与公共基础、专业基础课为主,3-4年级学习专业方向知识,并根据学习兴趣选修跨学科课程,同时加强实习实训及课外能力素质培养,提高综合实力。开设新生研讨课“走进电世界,感悟电气魅力”,培养学生对本专业的兴趣,引导学生树立远大的理想,结合学业导师制等,促进新生转型教育,助其尽早制定学业计划,做好职业规划。

3. 为保障学生专业知识体系的连贯、完整,针对电路、电子、计算机应用和实验实践环节等四大系列课程以及电机、电力、高压、电力电子和建筑电气等五个专业方向模块课程,从课程教学内容、学时分配、课程衔接等方面分别进行了研讨,整合优化了教学内容,调整了教学方法。考虑到以往培养方案中电磁场知识部分的欠缺,预增加 2 个学分的《电磁场理论》课程,使专业基础知识更完备。

四、总结

本专业新课程体系整合了原有的专业主干课程(包括:“电力系统分析”、“高电压技术”、“电力系统继电保护”)以及部分专业基础选修课,还全新设置非限制选修课,这部分作为开放性课程,供本专业学生修读的同时也供其它专业学生实现跨学科修读。譬如,本专业学生必须完成“工程项目管理”,以提高学生工程经济意识及项目管理能力,为学生学习交叉学科知识提供了良好的条件。实现了面向工程能力培养的专业核心课程群立体化建设。

参考文献:

[1] 王铭,李青青 . 突出专业核心能力培养的电气工程及其自动化专业课程地图构建. 产业与科技论坛.2022 年第21 卷第18 期.

[2] 马燕. 应用型高校电气工程及其自动化专业 实践教学体系的改革思考与实践 . 无线互联科技 .2020 年 12 月第 24 期 .

[3] 原菊梅,张烨,闫根弟,贾根元 . 地方应用型本科电气工程及其自动化专业课程体系构建, 环境构建,2021 年6 月第50 期.

[4] 刁述妍 . 基于成果导向的电气工程及其自动化专业课程体系改革探讨 ,教育教学论坛 ,2020 年 6 月第 23 期 .

项目名称:面向工程能力培养的专业核心课程群立体化建设探索与实践—以电气工程及其自动化专业为例,项目批准号:NIT2023JY-016,

田斐,副教授,硕士,毕业于华北电力大学。

本文受南阳理工学院高等教育教学改革研究资助,项目批准号:NIT2023JY-016

崔世林,副教授,博士,毕业于华中科技大学。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)