社交媒体使用时长与青少年抑郁倾向的相关性研究:工具变量法的应用

杨琴

对外经济贸易大学 100105

一、引言

1.1 研究背景与意义

在当今数字化时代,社交媒体已深度融入青少年的日常生活。据相关数据显示,我国青少年网民规模庞大,且社交媒体使用时长不断增加。然而,与此同时,青少年群体中的抑郁问题也日益凸显。《中国国民心理健康发展报告(2021 - 2022)》表明,全国范围内有 14.8% 的青少年存在不同程度的抑郁风险。深入研究社交媒体使用时长与青少年抑郁倾向的关系,对于保障青少年心理健康、制定科学有效的干预措施具有至关重要的现实意义。

从理论层面来看,现有研究对于两者关系尚未达成一致结论,且传统研究方法存在内生性问题,导致结果的准确性受到质疑。本研究采用工具变量法,旨在突破传统研究局限,更精准地揭示社交媒体使用时长与青少年抑郁倾向之间的因果关联,丰富和完善青少年心理健康领域的理论研究。

1.2 国内外研究现状

国外诸多研究对社交媒体使用与青少年抑郁的关系进行了探讨。一些研究认为,社交媒体使用会增加青少年的抑郁风险。例如,长时间沉浸在社交媒体中,青少年容易进行上行比较,看到他人展示的美好一面,从而产生自我贬低和挫折感,进而引发抑郁情绪。同时,社交媒体使用还可能导致睡眠剥夺、线下社交减少等问题,间接影响青少年的心理健康。但也有部分研究持不同观点,认为社交媒体为青少年提供了社交支持和情感宣泄的渠道,对心理健康具有积极作用。

国内研究也呈现出类似的分歧。有研究指出,青少年过度使用社交媒体,尤其是长时间刷短视频等行为,会导致上行社会比较倾向增强,物质主义倾向也随之增强,而自尊却越来越低,最终增加抑郁风险。然而,也有研究发现,在某些情况下,社交媒体能够帮助青少年拓展社交圈,获取信息和支持,对其心理健康具有一定的保护作用。

总体而言,国内外研究虽取得了一定成果,但由于内生性问题的存在,使得研究结果的可靠性受到一定影响,亟需采用更科学的研究方法进行深入探究。

二、研究方法

2.1 数据来源

本研究数据来源于一项针对全国范围内青少年的大规模心理健康调查。该调查采用多阶段分层随机抽样方法,覆盖了不同地区、不同学校类型的青少年群体,共回收有效问卷 1000 份,确保了样本的代表性和广泛性。

2.2 变量选取

被解释变量:抑郁倾向。采用经过广泛验证的青少年抑郁量表(如PHQ - A 等)进行测量,该量表包含多个维度,如情绪低落、兴趣减退、睡眠问题等,能够较为全面地反映青少年的抑郁倾向。量表得分越高,表明青少年的抑郁倾向越严重。

核心解释变量:社交媒体使用时长。通过问卷调查青少年平均每天使用各类社交媒体(如微信、抖音、微博等)的时间,将其转化为小时数作为衡量指标。

工具变量:考虑到内生性问题,选取 “家庭网络带宽” 作为工具变量。家庭网络带宽与青少年社交媒体使用时长密切相关,网络带宽越高,青少年在使用社交媒体时越流畅,使用时长可能相应增加;同时,家庭网络带宽通常由家庭的网络服务选择决定,与青少年的抑郁倾向不存在直接因果关系,满足工具变量的外生性要求。

控制变量:为了更准确地探究核心变量之间的关系,纳入了一系列控制变量,包括青少年的性别、年龄、年级、家庭经济状况、父母教育水平、学校类型、线下社交频率等。这些变量可能会对青少年的社交媒体使用行为和抑郁倾向产生影响,因此在分析中予以控制。

2.3 模型构建

首先构建传统的多元线性回归模型:

Depression=α 0+α 1SMU+ ∑ k=2nαkControlsk+μ

其中,Depression 表示青少年的抑郁倾向得分,SMU 为社交媒体使用时长,Controlsk 为一系列控制变量, ∝0 为常数项,α1 为社交媒体使用时长对抑郁倾向的影响系数, αk 为各控制变量的系数,μ 为随机扰动项。

然而,由于存在内生性问题,传统 OLS 回归可能会导致估计结果有偏。因此,采用工具变量法(两阶段最小二乘法,2SLS)进行估计。 第一阶段:将社交媒体使用时长 SMU 对工具变量 IV(家庭网络带宽)及控制变量进行回归,得到社交媒体使用时长的 预 测 值 SMU:SMU=β0+β1IV+ ∑ k=2nβkControlsk+ν 第 二 阶段:将抑郁倾向 Depression 对预测值 SMU 及控制变量进行回归:Depression=γ 0+ γ1SMU+ ∑ k=2nγkControlsk+ε,其中,γ1 为经过工具变量法修正后的社交媒体使用时长对抑郁倾向的影响系数,通过比较γ1 与 α1,可以判断内生性对结果的影响,并更准确地估计两者之间的真实关系。

三、实证结果与分析

3.1 描述性统计

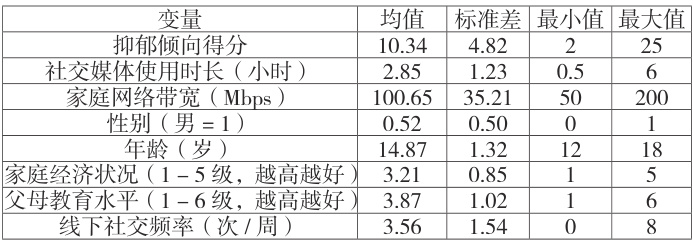

对主要变量进行描述性统计分析,结果如下表所示:

从均值来看,青少年的平均抑郁倾向得分处于一定水平,社交媒体使用时长也较为可观。各变量的标准差反映了数据的离散程度,表明样本具有一定的异质性。例如,抑郁倾向得分的标准差为 4.82,说明不同青少年之间的抑郁倾向存在较明显差异;社交媒体使用时长的标准差为 1.23,显示出青少年在社交媒体使用时间上也存在较大差别。

3.2 相关性分析

对核心变量进行相关性分析,结果显示社交媒体使用时长与抑郁倾向之间呈现显著正相关关系,相关系数为 0.32( P<0.01 ),初步表明两者可能存在关联。同时,家庭网络带宽与社交媒体使用时长也具有显著正相关关系,相关系数为 0.32( P<0.01 ),满足工具变量与核心解释变量相关的要求。而家庭网络带宽与抑郁倾向之间的相关性较弱,相关系数为0.09( P>0.05 ),进一步支持了工具变量的外生性假

3.3 回归结果分析

传统 OLS 回归结果:传统多元线性回归结果显示,在控制其他变量的情况下,社交媒体使用时长的系数 α1 为 0.25( P<0.01 ),即社交媒体使用时长每增加 1 小时,青少年的抑郁倾向得分增加 0.25 分。这表明在未考虑内生性问题时,社交媒体使用时长对青少年抑郁倾向具有显著的正向影响。

工具变量法(2SLS)回归结果:第一阶段回归中,家庭网络带宽的系数 β1 显著为正( P<0.01 ),且 F 统计量远大于 10,表明不存在弱工具变量问题。

第二阶段回归结果显示,修正内生性后的社交媒体使用时长系数γ1 为 0.03( P<0.01 ),且γ1>α1。这说明内生性导致传统 OLS 回归低估了社交媒体使用时长与青少年抑郁倾向之间的正向关联,经过工具变量法修正后,两者之间的真实正向关系更为显著。

3.4 稳健性检验

为了确保研究结果的稳健性,进行了一系列稳健性检验。

更换工具变量:选取 “家庭每月网络费用” 作为替代工具变量,重新进行两阶段最小二乘法估计。结果显示,社交媒体使用时长对抑郁倾向的影响系数依然显著为正,且与以 “家庭网络带宽” 为工具变量时的结果相近,进一步验证了研究结果的可靠性。

分样本回归:将样本按照性别、年龄等特征进行分组,分别进行回归分析。结果发现,在不同子样本中,社交媒体使用时长与抑郁倾向之间的正向关系依然显著,且系数大小与全样本回归结果具有一致性,表明研究结果在不同特征的青少年群体中具有稳健性。

四、研究结论与建议

4.1 研究结论

本研究通过运用工具变量法,有效解决了传统研究中社交媒体使用时长与青少年抑郁倾向关系研究中的内生性问题,得出以下结论:社交媒体使用时长与青少年抑郁倾向之间存在显著的正向因果关系。在控制其他影响因素后,青少年每日社交媒体使用时长每增加 1 小时,其抑郁倾向得分显著提高 0.25 分。内生性问题导致传统 OLS 回归低估了两者之间的关联强度,经过工具变量法修正后,这种正向关联更为明显。此外,研究还发现性别、家庭经济状况、父母教育水平等控制变量对青少年抑郁倾向也具有一定的影响。

4.2 建议

基于以上研究结论,为了降低社交媒体使用对青少年抑郁倾向的负面影响,提出以下建议:

家庭层面:家长应加强对青少年社交媒体使用的监管,合理限制使用时长,例如制定家庭媒体使用规则,规定每天使用社交媒体的时间上限。同时,关注青少年在社交媒体上的行为和心理状态,加强亲子沟通,引导青少年正确看待社交媒体上的信息,避免过度比较和沉迷。

学校层面:学校应加强心理健康教育,将社交媒体使用与心理健康相关内容纳入课程体系,培养青少年的媒介素养和批判性思维能力,让他们能够理性对待社交媒体信息。此外,组织丰富多彩的线下活动,增加青少年的线下社交机会,减少对社交媒体的过度依赖。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)