“三师四协同”课程思政创新模式探索与实践

李康妹 吴重军 王庆霞 庞静珠 郭纯方

上海东华大学机械工程学院 201620

1引言

立德树人是教育的根本任务,是高校的立身之本。作为一项复杂且艰巨的系统工程,立德树人需要把思想政治教育贯穿教学全过程,实现全员、全过程、全方位的“三全育人”大思政格局[1]。将思政教育“巧妙”地融入专业课程教育中已成为实践立德树人任务的重要举措,是新时代高等学校课程改革和建设中的关键部分[2,3]。尽管不同类型专业课程的研究内容和探究方向存在差异,但经过实践和探索后都能够引入思政元素,成为立德树人的重要载体[4]。

智能制造专业是重要的工科专业,为制造强国提供人才支持,是实施课程思政的重要阵地[5]。方从富等挖掘了机械工程测试技术知识蕴含的家国情怀、责任担当、逻辑思维、工程素养和文化熏陶等德育元素,采用问题引导法、案例法、情感共鸣法等教学方法,实施课程思政教学[6]。江帆等在机械原理课程思政教学中,以科学探索精神、做人做事的态度、社会与环境关注度三个维度评价课程思政教学效果[7]。李杰等注重思政元素挖掘的同时,也关注思政元素与授课环节相互融合,教学中自然引出思政元素,使显性知识与隐性素养培养相互促进,产生合二为一的育人效果[8]。

尽管许多学者针对制造类专业课程思政教育开展了较多的研究工作,但当前仍存在一些问题:

(1)课程思政元素挖掘不充分、不系统、不深入

课程思政元素挖掘思路较为单一且挖掘程度较浅显,通常以国内外机械专业发展历程中的名人事迹为主要元素,未对相关思政素材进行系统深入的梳理和加工,无法有效地引起学生的兴趣和共鸣。

(2)课程思政元素的融入方式设计不够科学和巧妙

当前课程思政内容以传统的覆盖式、灌输式、说教式教育方法为主,思政元素融入得比较“生硬”,与机械专业内容之间的“割裂”程度较高,降低了课程思政育人的质量,并未达到“润物细无声”的效果。

(3)思政教育及课程实践环节与工程实际需求联系不紧密,缺乏真实工程项目案例

实践环节是机械专业实施课程思政的重要载体。目前实践环节所进行的机械设计制造实验主要源于学生的兴趣或教师自命的题目,与企业的实际工程需求相割裂,导致学生参与的积极性不高,对学生创新能力及动手实践能力的培养效果欠佳。

(4)课程资源不够丰富,数字化、信息化及工程化资源运用不足

随着科技和网络的迅速发展,课程思政资源的数量和表现形式也随之不断地丰富和更新。授课老师虽然有较丰富的课程思政教学经验,但快速感知课程思政新理论、新知识的能力有所欠缺,对课程思政资源的更新不够及时。

因此,基于上述问题,迫切需要根据新时代大学生群体的成长环境和思维特点,做出相应的革新,使课程思政“润物细无声”地渗透正确的价值观,提升高校学生思想政治教育效果。

2“三师四协同”课程思政创新模式

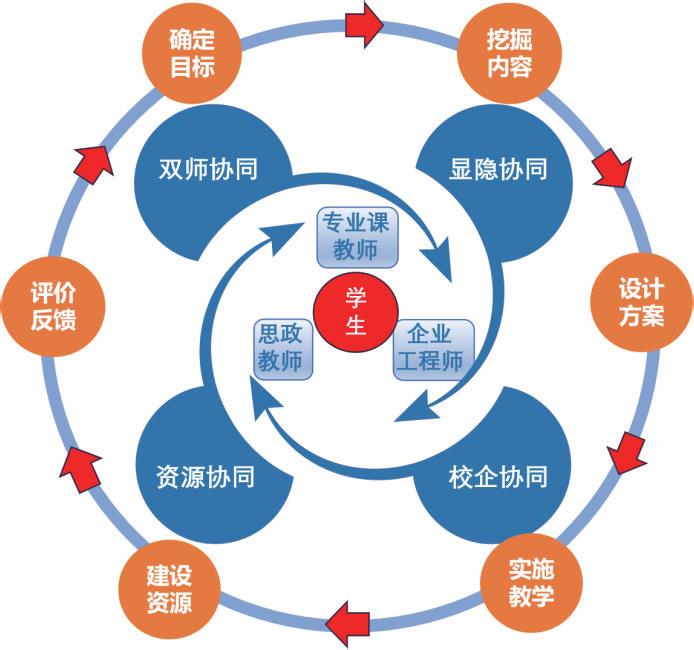

“三师四协同”的课程思政模式如图1所示。旨在坚持以学生为中心的教书育人理念,打造专业课教师、校内外思政教师、企业工程师“三师”协作的课程思政育人团队,构建师资协同、显隐协同、校企协同、资源协同的“四协同”课程思政建设模式,设计“确定目标、挖掘内容、设计方案、实施教学、建设资源、评价反馈”的建设路径,将育人元素分层次、有计划、以润物细无声的方式融入教学全过程。

3“三师四协同”课程思政创新模式实施方案

3.1双师协同,深入挖掘课程思政元素

当前课程思政教育由专业课的主讲教师作为课程思政育人主体,存在课程思政元素挖掘不深入不全面、课程思政融入方式不巧妙、思政教育说服力不足等问题,限制了专业课课程思政育人成效的发挥。

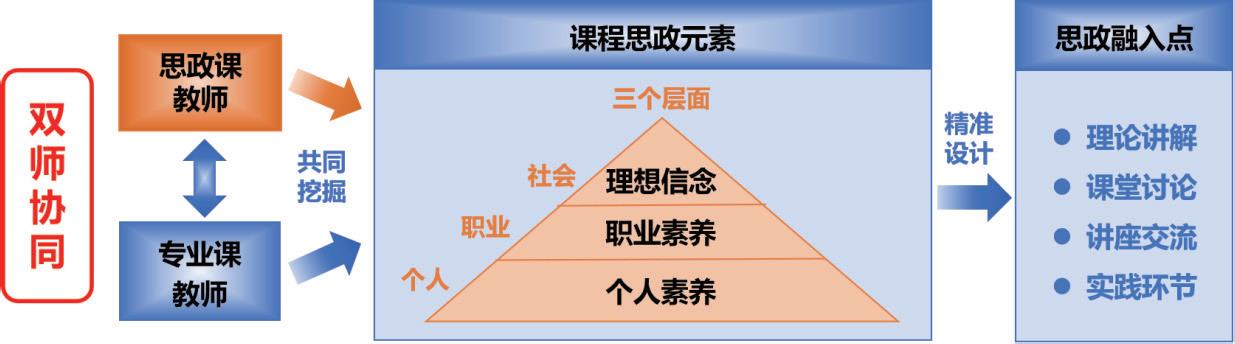

如图2所示,“双师协同”即专业课的主讲教师和思想政治课的主讲教师密切配合、同向发力。首先,由专业课教师系统梳理课程的核心知识点、专业素养点,初步挖掘课程思政元素;然后,联合校内外的思想政治课主讲老师,通过课程内容介绍和交流研讨等方式,从国家战略、国内外专业技术发展史、现实事件、相关人物事迹等方面,共同挖掘蕴藏在专业课教学中的德育内涵与思政元素;接着,将课程思政元素按照个人修养、职业素养、理想信念三个层面进行分类。其中,个人修养层面包括培养学生自强不息的人生态度、学习内驱力、思辨能力和审美素养等,职业素养层面包括职业道德、敬业精神、工匠精神和诚实守信等,理想信念层面包括弘扬民族精神传承中华文化,培养学生家国情怀、民族认同感和归属感等。由专业教学内容精准切入思政教育,形成“个人、职业、社会”三个维度的育人教学资源;最后,根据学生的成长规律及课程知识点统筹设计规划,精准设计课程思政元素的融入点。

3.2显隐协同,巧妙设计思政教学方案

优秀的课程思政教育必然是经过巧妙设计的。课程思政教育中显式教育与隐式教育各有优势、相互补充。针对三个层面的不同思政元素,结合课程的理论与实践环节,精心设计具体的思政元素融入方案,适时适度且采用合适的显式或隐式方式,促使显式与隐式教育同向而行,对学生进行有效的思政教育。

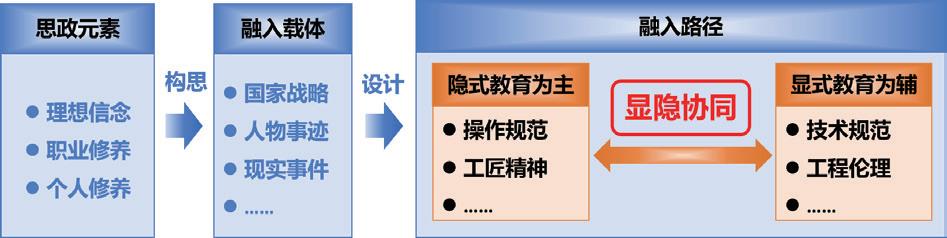

如图3所示,首先,综合考虑思政元素和专业知识融入点的具体特点,构思各思政元素的融入载体;其次,针对不同思政元素的内容实质和载体特点,结合学生的预期感受和接受效果,巧妙设计各个思政元素的融入途径。课程思政融入途径分为显式和隐式两大类:一方面,对于技术规范、工程伦理为主的课程思政元素,通过课堂讲解和讨论等方式的显式教育开展教学活动;另一方面,对于以操作规范、工匠精神为主的课程思政元素,通过事迹观摩、实践体会等隐形方式开展教学活动,潜移默化地影响和塑造学生的意识形态、价值观和行为方式。总体上应以隐式教育为主,显式教育作为重点强调和补充。

3.3校企协同,精心实施课程思政教学

实践环节是专业课程实施课程思政的重要载体,但专业课程实践环节通常来源于教师自命的题目,容易与企业的实际工程需求相割裂,导致学生参与的积极性不高,对学生创新能力及动手实践能力的培养效果欠佳。

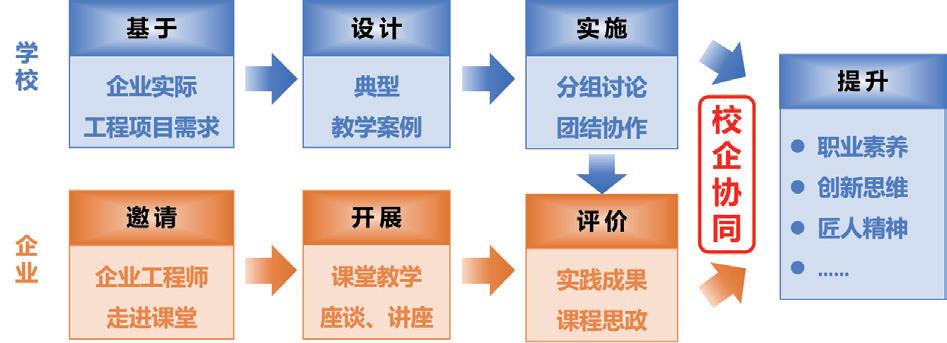

为了实现校企深度协同,如图4所示,首先,专业课教师与企业工程师进行充分交流讨论,将企业真实工程项目需求引入课堂,设计典型实践教学案例,通过学生分组讨论、制定工程实践问题解决方案、分头行动各司其职、实践过程团结协作等环节的实施,使学生在真实的企业需求背景下进行实践活动,在实践中提高自己的职业素养及提出、分析和解决实际工程问题的能力;然后,邀请企业工程师走进课堂,拉近学生与工程问题及工程师的距离。以实际工程项目为背景进行案例式教学,通过开展讲座、参与学生实践环节评价等方式,与专业课教师共同构建校企协同课程思政育人模式,使学生与工程师零距离接触,耳濡目染职业人应具备的创新思维与匠人精神等优秀品质;最后,将企业工程师纳入学生实践环节的评价主体,从实践成果及课程思政两方面对学生进行综合评价。

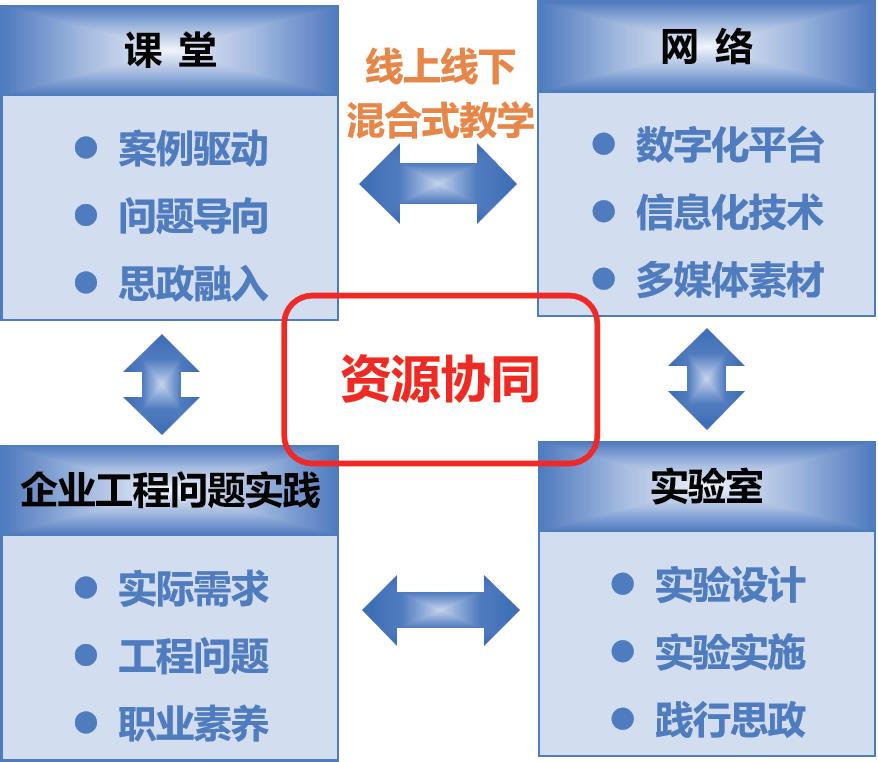

3.4 资源协同,打造多元化思政教学平台

如图5所示,充分整合教案、课件、工程案例、微课、视频、动画等各类教学资源,借助MOOC、SPOC、雨课堂等先进的教学平台,善于运用学生喜爱的VR/AR、云存储、扫码答题等数字化和信息化技术,实施线上线下混合式教学,将思政元素以案例、图片、动画、短视频等形式生动呈现,支持电脑、手机等多端应用,有利于学生利用碎片化时间进行自主化学习。打造融合课堂、网络、实验室和企业工程实践环境为一体的多元立体、协同互补的综合课程思政教学平台和空间教学环境,实现理论与实践、线上与线下、虚拟与现实的有机融合,让学生有机会进行更多样的自主化主动学习,提升学生的学习体验和以及对知识、能力、价值观等的获得感。

4总结

“三师四协同”课程思政创新模式打造了专业课教师、校内外思政教师、企业工程师“三师”协作的课程思政育人团队,构建了师资协同、显隐协同、校企协同、资源协同的“四协同”课程思政建设模式,将育人元素分层次、有计划、以润物细无声的方式融入进了教学全过程,有助于促进学生在知识、能力与品德等方面的一体化成长。

参考文献:

[1]张优,陈飞,李建刚,等.研究生材料腐蚀与防护课程思政建设的实践与探索[J].教育观察,2023,12(7):55-58.

[2]韩宪洲.以课程思政推动立德树人的实践创新[J].中国高等教育,2019(23):12-14.

[3]王雁伟,任亚娟,李振侠,等. 高校遗传学课程思政教学提升研究与探索实践[J].中国生物化学与分子生物学报,2024.06.1484.

[4]吴晶,胡浩.习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教 学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[J]. 中国高等教育,2016,2016(24):5-7.

[5]江帆,张春良,刘征等.机械专业课程思政探索与实践[J].高等工程教育研究,2024,3,175-179.

[6]方从富,李远.“机械工程测试技术”课程思政教学改革探索[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2022(4):78-80.

[7]江帆,区嘉洁,戴杰涛,等.机械原理的课程思政教育模式的探索:高等学校工科基础课程思政建设专题研讨会[C].成都:高等学校工科基础课程思政教学论文和优秀案例汇编,2022.

[8]李杰,黄雅婷.“机械制造基础”中“课程思政”挖掘与融合的教学探索[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2022(3):82-83.

致谢

本文受到了东华大学研究生课程思政建设项目(项目编号KCJS-001)、东华大学机械工程学院课程思政教学研究示范中心建设项目的支持。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)