微地形处理在风景园林施工中的应用与效果评价研究

李旭冉 马涵潇 崔延瑞 彭昊哲 陶永壮

山东农业工程学院 山东济南 250100

一、引言

(一)研究背景与理论价值

中国城市化率突破 65% ,大规模土地开发导致原生地形破坏、水土流失加剧。传统景观工程中“大填大挖”模式不仅造成土方资源浪费(年废弃土方量超 10 亿吨),更削弱了场地的生态韧性。微地形处理技术通过小尺度、低扰动的地形重塑,模拟自然地貌特征,成为协调景观美学与生态功能的关键手段。本研究立足景观生态学“格局- 过程- 服务”理论框架,结合海绵城市理念,系统解析微地形对水文调节、生物栖息地营造及空间体验优化的作用机制,为生态型景观建设提供理论依据与技术路径。

(二)研究目标与方法体系

本研究旨在构建微地形处理的标准化技术流程与多维度效果评价模型。采用多方法融合研究体系:

1. 案例分析法:选取杭州西溪湿地、深圳前海道路绿地等 8 个典型项目进行实地调研;

2. 层次分析法(AHP):从生态、经济、社会 3 个准则层构建包含 12 项指标的评价体系(如土壤侵蚀模数、单位面积造价、公众满意度等);

3. 现场监测法:通过径流收集装置、植被样方调查及传感器网络(土壤湿度、pH 值)获取实证数据。

二、微地形处理的核心技术原理

(一)地形设计与土方平衡技术

1. GIS 辅助设计方法

采用数字高程模型(DEM)进行坡度坡向分析,结合水文模块模拟地表径流路径,生成“洼地 - 缓坡 - 微丘”复合地形单元。在深圳人才公园项目中,通过 GIS 优化设计使土方调剂量减少 22% 。

2. 生态化土方工程

表土保护技术:剥离 30cm 表层腐殖土单独堆放,回填利用率⩾90% ;

就地平衡原则 **:挖方区与填方区距离控制在 200m 内,减少运输碳排放;

透水骨架构建:利用建筑再生骨料(粒径 20-50mm )形成孔隙率⩾25% 的排水层。

(二)土壤改良与植被协同技术

1. 基质配方优化

采用“本土表土 70%+ 腐熟有机质 20%+ 珍珠岩 10% ”的复配基质,有机质含量 ⩾15% ,渗透系数达 10-4cm/s 。

2. 耐逆植物配置

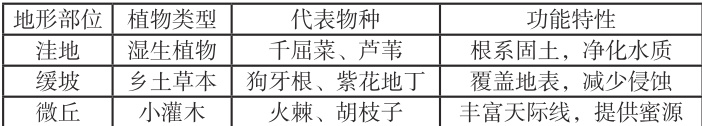

基于生境适配模型筛选物种:

三、多元场景应用模式构建

(一)公园绿地生境修复型

杭州西溪湿地东区修复工程:

技术应用:利用疏浚淤泥塑造高程差 0.8–1.5m 的微丘链,形成交替的浅水洼地与岛屿;

植被策略:丘顶种植耐旱树种(乌桕、枫香),洼地配置沉水植物(苦草、眼子菜);

成效数据:建成后鸟类物种从 32 种增至 47 种,暴雨峰值流量削减 35% 。

(二)道路空间景观提升型

深圳前海自贸区道路绿化:

地形设计:路侧绿地采用波浪式微地形(高差 0.5-1.2m ),结合下凹式生物滞留带;

雨洪管理:单位面积蓄水容量达 120L/m ²,SS(悬浮物)去除率超 70% ;

景观价值:地形起伏增强空间韵律感,公众审美评分提升 40% 。

(三)居住区雨洪管理型

上海桃浦智创城社区花园:

系统构建:将儿童活动区塑造成微丘(坡度 8% ),利用地形高差引导雨水汇入生态草沟;

成本效益:减少传统排水管道铺设长度 30% ,维护成本降低

25%

社会效应:居民参与雨水花园种植活动率达 65% ,环境教育价值显著。

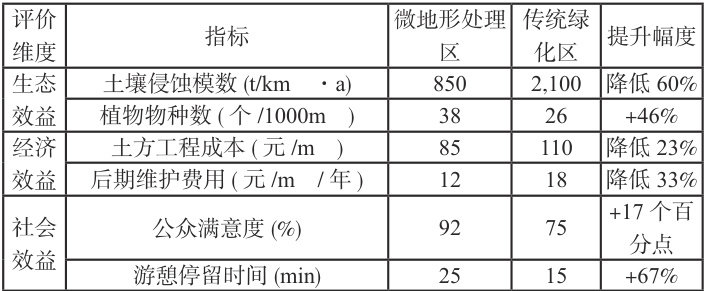

四、实证案例效益对比(西溪湿地 vs 传统平地绿化)

五、实践挑战与优化策略

(一)关键制约因素

1. 设计施工脱节: 42% 项目存在设计方案与现场地质条件不符,导致地形重塑失败;

2. 土壤退化风险:高强度开发区域土壤有机质含量普遍 <1% ,制约植被恢复;

3. 规范标准缺失:微地形坡度控制(建议 5%-15% )、土壤厚度等参数缺乏统一标准。

(二)系统性优化路径

1. 标准化技术导则制定

发布《风景园林微地形施工技术规程》,强制规定:坡度 >10% 区域需设置阶梯式挡土结构;种植土层厚度 ⩾50cm ,有机质含量 ⩾8% ;雨水蓄滞单元服务半径 ⩽100m⨀ 。

2. 智慧化施工管理

应用BIM+ 无人机测绘技术,实现:

土方量计算误差 <5% ;

地形放样精度 ±2cm ;

实时监测土壤压实度(控制干密度1.4-1.6g/cm³)。

3. 生态补偿机制创新

试行“碳汇地形”交易模式:经认证的微地形项目可生成碳汇积分(如每公顷年固碳量 ⩾8 吨),纳入地方碳交易市场。

六、结论与展望

(一)研究结论

微地形处理通过“地形重塑 - 土壤改良 - 植被恢复”三位一体技术体系,显著提升场地的水文调节能力(径流削减率 ⩾30% )、生物承载功能(物种丰富度 +15%-20% )与景观游憩价值(公众满意度>90% )。相较于传统“平面化”绿化模式,其核心优势在于以最小土方干预实现生态效益最大化,为高密度城市空间提供了“低成本- 高韧性”的绿色解决方案。

(二)未来展望

1. 技术融合方向:研发轻量化生态材料(如发泡玻璃基人工浮岛)用于陡坡地形修复;探索AI 地形生成算法辅助设计;

2. 动态评估升级:构建微地形生态系统服务价值核算平台,整合InVEST 模型与遥感动态监测;

3. 政策保障建议:将微地形建设指标纳入《绿色建筑评价标准》,要求新建项目绿地中微地形占比 ⩾30% ;设立财政专项补贴(建议 80元/m²),推动技术规模化应用。

参考文献

[1] 住房和城乡建设部. 海绵城市建设技术指南[S]. 2022.

[2] 俞孔坚 . 景观设计学:恢复被破坏的景观 [J]. 中国园林 ,2023(3): 5-10.

[3] Forman R T T. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions[M]. Cambridge University Press, 1995.

[4] 深圳市城市规划设计研究院 . 道路绿地微地形设计标准 [Z].2023.

[5] 国家林业和草原局 . 退化土地生态修复技术规范(LY/T3242-2020)[S]. 2020.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)