无缝链接急救护理模式在重症中暑救治中的应用价值研究

张露露

镇江市第一人民医院新区分院 212000

【摘要】目的:观察在对重症中暑救治时修改成以无缝链接急救护理模式进行干预的效果。方法:2023年7月至2023年9月为研究时间,40例重症中暑患者为研究样本。随机分20例为对照组(常规急救护理)、20例为观察组(无缝链接急救护理)。比较两组护理后体温波动,护理满意度、并发症、患者状态情况。结果:观察组体温降至38℃以下用时短,患者在30分钟内便可有效降温,P<0.05;护理满意度观察组高,P<0.05;观察组并发症发生少,组间对比,P<0.05。结论:对重症中暑患者以无缝链接急救护理模式进行干预可用更短时间将患者体温降低,减少并发症发生,及早恢复患者状态。

【关键词】重症中暑;急救护理;无缝链接

随着全球气候变暖的趋势日益明显,高温天气对人类健康的影响愈发显著,重症中暑作为一种急性热射病,其发病率和死亡率均呈现上升趋势[1]。重症中暑患者往往病情危急,需要迅速、有效的急救护理干预以挽救生命。传统的急救护理模式在应对重症中暑时存在一定的局限性,如信息传递不畅、资源调配不均、护理流程不连贯等问题,这些都可能影响到患者的救治效果和生存质量[2]。目前,国内外在重症中暑的救治方面已有一系列研究成果,但大多数研究集中于药物治疗、物理降温等单一方面,而对于急救护理模式的优化研究相对较少。特别是在无缝链接急救护理模式的应用上,尚缺乏系统的探讨和实证研究。无缝链接急救护理模式强调从院前急救到院内救治的无缝衔接,旨在提高救治效率和质量,减少救治过程中的延误和失误,这对于重症中暑患者的救治具有重要的实践意义[3]。本研究通过对比分析传统急救护理模式与无缝链接急救护理模式在救治效果、患者生存率、救治时间等方面的差异,以期为重症中暑的急救护理提供更为科学、高效的护理方案。研究成果可为医疗机构提供参考,促进急救护理服务的标准化和专业化,提升整体急救护理水平,从而更好地服务于社会和人民群众的健康需求。

1 资料与方法

1.1一般资料

以40例重症中暑患者为研究对象,时间为2023年7月至2023年9月。分组方式为随机法,每组各20例。对照组年龄介于28-62岁,平均年龄44.34±2.51岁,男性11例、女性9例,发病至就诊平均时间2.24±0.25h,首次体温均值40.05±0.52℃;观察组年龄范围在27-58岁间,均龄值43.97±2.47岁,男女各10例,发病至就诊平均时间2.18±0.22h,首次体温均值40.07±0.48℃。对比两组各项基线资料,P>0.05,可进行后续对比。

纳入标准:入院体温高于39℃;临床综合诊断为重症中暑;临床资料完整;家属及患者知晓研究内容。

排除标准:严重心脑血管引发昏迷者;伴有肺部疾病者;因其他原因造成体温升高者。

1.2方法

对照组给予患者常规急救护理:使用冷水或冰块敷在患者的头部、颈部、腋下和腹股沟等大血管走行处,帮助快速散热。给予患者口服或静脉输注含电解质的液体,以纠正脱水和电解质紊乱。

观察组无缝链接急救护理模式:(1)组建急救小组:小组应包括急诊科医生、重症医学科医生、护理人员、药剂师、心理咨询师等专业人员。每个成员都应具备中暑急救的专业知识和实践经验。制定详细的中暑急救流程,包括识别中暑症状、现场急救措施、转运流程、医院内救治方案等。确保小组内部以及与其他医疗机构之间有畅通的沟通渠道,以便在急救过程中能够及时协调资源和信息。

(2)急救用品准备:包括冰袋、冷敷包、降温毯和风扇等降温用品,用于快速降低患者体温。准备4℃生理盐水、葡萄糖溶液和电解质溶液,用于补充体液和电解质,纠正脱水。心电监护仪、血压计、体温计和血氧饱和度监测仪,用于实时监测患者的生命体征。抗痉挛药、抗心律失常药、血管扩张剂和镇静剂,用于处理中暑引起的并发症。

(3)现场处置:急救人员到达现场后,首先应迅速评估患者的意识状态、体温、心率和呼吸情况。重症中暑患者可能表现为意识模糊、高体温(通常超过39°C)、心率加快、呼吸急促等症状。使用各种方法迅速降低患者体温。这包括使用冰袋或冷敷包放置在患者的颈部、腋下和腹股沟等大血管经过的部位,以及使用喷雾器喷洒冷水或使用湿毛巾覆盖患者身体。同时,可以考虑使用风扇加速散热。在患者意识清醒且能够自主吞咽的情况下,可以缓慢给予含电解质的口服补液。如果患者无法自主吞咽或意识不清,应避免口服,以防误吸。在患者体温开始下降且生命体征相对稳定后,应尽快将患者转运至医院进行进一步的医疗救治。在转运过程中,继续实施降温措施,并确保患者头部略低于身体,以促进血液流向大脑,减少脑部损伤的风险。

(4)院内急救护理:患者到达医院后,立即进行全面的生命体征评估,包括体温、心率、呼吸频率、血压和意识状态。使用中心静脉导管监测中心静脉压,以评估循环状态。持续监测体温,必要时使用冰毯或冷却系统进行体温控制。根据患者的脱水程度和电解质紊乱情况,制定个性化的液体复苏计划。监测血清电解质水平,及时纠正低钠、低钾、低钙等电解质紊乱。使用血管活性药物维持血压稳定,必要时使用升压药。监测患者的意识状态和瞳孔反应,及时发现并处理可能的脑水肿或颅内压增高。使用甘露醇等药物降低颅内压,保护脑功能。对于出现多器官功能障碍的患者,实施相应的支持治疗,如肾脏替代治疗(RRT)、机械通气等。监测肝功能和凝血功能,及时纠正凝血障碍。早期进行肠内营养支持,促进肠道功能恢复。制定康复计划,包括物理治疗和心理支持,帮助患者尽快恢复日常生活能力。

1.3观察指标

观察并记录患者入抢救室后降温波动情况及降温用时;患者预后出院前,对其进行护理满意度测定,采用问卷调查方式,分值0-100分,十分满意(80分以上)、基本满意(60-80分)、不满意(低于60分),满意度=十分满意+基本满意。统计两组患者并发症发生例数,计算发生率并进行组间对比。对患者护理前、护理后状态进行评估,工具选用急性生理与慢性健康评分(APACHE-II评分系统)、格拉斯哥昏迷指数(GSC),前者评分越高病情越重。后者评分越高,患者昏迷状态越轻。

1.4统计学方法

数据处理工具为软件SPSS24.0,计量资料表示方式为均数±标准差,计数资料表述方式为百分比,验证值分别为t值、X2值,P<0.05,有统计学意义。

2 结果

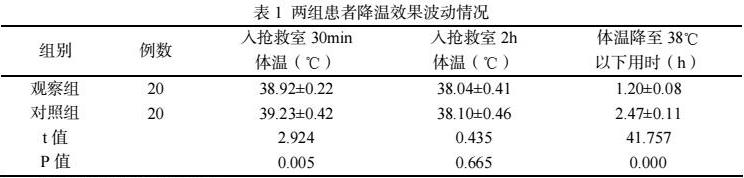

2.1 比较患者降温效果波动情况

观察组在30分钟内温度降低更佳,体温降至38℃以下用时短,组间对比,P<0.05;在入抢救室2h后,两组体温相近,无差异性,P>0.05,详见表1。

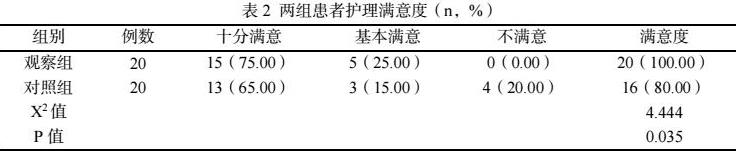

2.2 比较患者护理满意度

观察组满意度较高,P<0.05,详见表2。

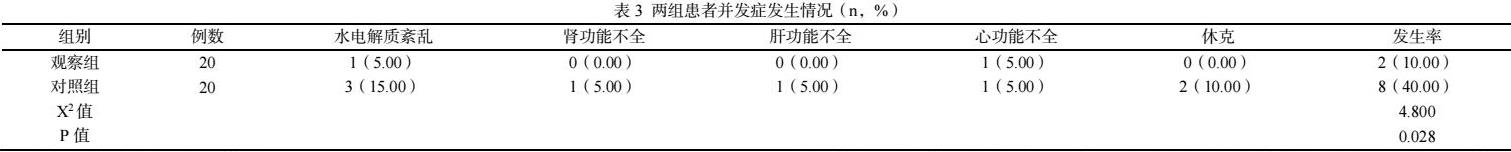

2.3 比较并发症发生情况

观察组并发症发生少,组间对比,P<0.05,见表3。

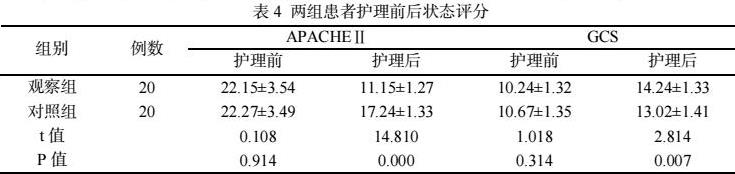

2.4 比较患者护理前后状态评分

护理前两组评分无差异,P>0.05;护理后,观察组状态恢复佳,P<0.05,详见表4。

3 讨论

重症中暑,医学上称为热射病(Heat Stroke),是一种严重的热相关疾病,通常发生在高温、高湿度的环境中,当身体无法有效散热,导致体温急剧升高至危险水平时[4]。热射病是中暑的最严重形式,如果不及时治疗,易导致多器官功能衰竭甚至死亡。热射病的主要特征是核心体温超过40℃,并伴随着中枢神经系统功能障碍,如意识模糊、昏迷、抽搐等。此外,患者可能出现皮肤干燥、无汗、脉搏快速而有力、呼吸急促等症状。治疗热射病的关键是迅速降低体温,通常包括将患者转移到阴凉处、脱去多余衣物、使用冷水擦拭身体、冰袋敷在关键部位(如腋下、颈部、腹股沟)等方法[5]。同时,应立即拨打急救电话,因为患者可能需要静脉补液、电解质平衡调整以及监测和治疗可能出现的器官功能障碍。本次研究着重分析对比在对重症中暑患者实施急救过程中,无缝链接是急救护理与常规急救护理的临床效果差异。

研究结果显示,观察组在患者降温用时短,30分钟内温度低于对照组,P<0.05;在并发症上,观察组发生少,本组患者昏迷情况改善、急性疾病评分降低,组间对比,P<0.05;观察组对护理满意度更高,P<0.05。现具体分析如下。无缝链接的急救护理强调的是从发现患者中暑到接受专业医疗处理的整个过程中,各个环节之间的紧密衔接和高效协作[6]。这种护理模式能够确保患者在最短的时间内得到必要的降温措施,如立即移至阴凉处、脱去多余衣物、使用冷水喷洒或冰袋敷于大血管处等[7]。这些措施能够迅速带走体表热量,加速体温下降,从而避免因体温过高导致的脑损伤、心脏功能衰竭等严重后果。无缝链接的急救护理还包括了对患者生命体征的持续监测和评估,以及根据患者状况的实时变化调整治疗方案[8]。这种动态的护理方式能够及时发现并处理可能出现的并发症,如电解质紊乱、肾功能损害、凝血功能障碍等。通过早期干预和精准治疗,可以显著降低这些并发症的发生率和严重程度,提高患者的生存率和康复质量[9]。无缝链接的急救护理还能够通过有效的沟通和协调,确保患者在转运过程中得到不间断的医疗支持。这种连续性的护理有助于维持患者的稳定状态,减少因转运过程中的延误或中断治疗而导致的病情恶化。同时,无缝链接的护理还能够为患者提供心理支持,减轻其焦虑和恐惧,有助于患者更好地配合治疗,加速恢复[10]。

综上所述,无缝链接的急救护理通过快速、连续、动态的护理措施,能够显著缩短降温时间,减少并发症的发生,并有效缓解患者的昏迷状态及急性疾病状态。这种高效的护理模式对于提高重症中暑患者的救治成功率具有重要意义。

参考文献:

[1] 梁秀丽,全柏惠. 无缝链接急救护理模式在重症中暑救治中的应用[J]. 首都食品与医药,2020,27(8):124-125.

[2] 唐洪芳,王天华. 无缝链接急救护理模式在重症中暑救治中的应用[J]. 现代护理医学杂志,2024,3(1).

[3] 赵珂. 重症中暑救治中无缝链接急救护理模式的应用效果分析[J]. 特别健康,2020(6):215.

[4] 孙贺琪,江惠玲. 无缝链接急救护理模式在重症中暑救治中的应用对提升抢救成功率的价值研究[J]. 特别健康,2021(8):177.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)