艺术疗愈在群文活动中的融合与跨学科协作模式

刘娉娉

乐清市文化馆 浙江省乐清市 325600

引言:

群文活动作为群众性文化活动的重要载体,承担着文化传播、情感交流与社会融合的多重功能。在当前心理亚健康人群增多、社会情绪调节需求提升的背景下,如何通过群文活动实现心理疏导与情绪疗愈成为研究焦点。艺术疗愈因其非语言性、体验性、情感性特征,为群文活动注入新的活力。本文立足艺术疗愈基本理念,探讨其在群文活动中的应用方式及成效,重点分析跨学科协作模式下的融合机制,为相关实践提供理论支持与实践参考。

1. 艺术疗愈理论基础与发展背

1.1 艺术疗愈的起源与定义

艺术疗愈(Art Therapy)作为一种整合艺术与心理学的干预方式,艺术疗愈更适合情绪压抑、言语障碍、创伤后应激等特殊群体,因其提供了一个安全、自由、低门槛的表达平台,有助于打破沟通障碍。

1.2 常见艺术疗愈方式与适用对象

艺术疗愈方式多种多样,而戏剧疗愈则利用角色扮演与情境模拟,促进个体社会交往能力的提升,常用于青少年心理辅导与社交障碍干预。书写疗愈鼓励个人将内心经历以文字形式抒发,适合心理压力较大、情感封闭者。

1.3 艺术疗愈在中国的发展现状

在中国,艺术疗愈的发展起步相对较晚,在政府支持下,一些地区已将艺术疗愈项目纳入社会心理服务体系建设,促进其与公共文化、社会工作、社区治理等形成联动,推动其成为社会支持网络中的重要组成部分。然而,中国的艺术疗愈发展仍面临诸多挑战,包括师资缺乏、理论体系尚不成熟、评估机制缺位等问题。

2. 群文活动的功能与文化价值

2.1 群文活动的组织形态与服务对象

群文活动,即群众文化活动,在新时代背景下,群文活动更注重对不同人群文化需求的精准对接,强调“人民群众为中心”的服务理念。例如,为老年人定制“银龄歌会”,为青少年开展“非遗体验营”,为新市民举办“社区文化夜市”等。

2.2 情感共鸣与社会凝聚功能

群文活动不仅是文化表达的载体,有效提升社区认同感与归属感。在乡村振兴战略中,乡土文化活动成为乡村居民共同的精神家园纽带,增强了村落的文化凝聚力与自组织能力。

2.3 文化多样性与艺术表达平台

在强调文化多样性与包容性的时代背景下,如云演出、短视频文化传播、VR 展览等拓展了群众艺术的时空边界,让艺术的社会传播更加广泛而高效。群文活动倡导“人人都是艺术家”的理念,鼓励非专业者参与文化创作,通过亲身创作过程增强艺术体验感与自我实现感。

3. 艺术疗愈与群文活动的融合路径

3.1 从活动内容上嵌入疗愈元素

艺术疗愈与群文活动的融合首要体现在内容层面的有机嵌入。适宜设计“青春烦恼绘本创作”“校园剧心理工作坊”;而老年人则适合“回忆录写作”“忆童年音乐疗愈”等温情回顾类活动。

3.2 从参与者角度设计情绪共鸣机制

艺术疗愈强调体验性和参与者的主体感,还应引入心理学辅助工具。如活动前的简短情绪测评、活动中的情绪识别引导卡片、活动后的情感释放环节等,使群文活动不仅“看得见”“参与得了”,更“触碰得到”参与者的内心。

3.3 从空间与环境营造疗愈氛围

空间作为承载活动的物理与心理场所,借助自然的流动性、开放性、治愈力放大疗愈效果。特别值得一提的是“移动疗愈空间”概念,例如在文化活动中设置流动艺术车、心理帐篷、共创墙等形式,使群文活动在不固定的空间中也能构建“安全场域”。

4. 跨学科协作机制的构建模式

4.1 教育、心理、艺术领域的专业对接

艺术疗愈在群文活动中的有效实践,各学科之间应形成“协作对话机制”,即在活动策划、执行与评估的每一环节中都设立跨专业协同节点,使方案既具艺术感染力,又具心理专业性,更具教育延展性,避免出现“各说各话”的碎片化协作局面。

4.2 资源整合与项目协同机制

跨学科协作离不开多源资源的整合与系统性项目管理。由文化主管部门牵头设立专项基金,委托专业团队设计方案,通过社区、学校、企业等多点联动开展推广落地。在资源整合过程中,还需建立项目运行的数字化管理平台,实现人力资源调配、活动档案管理、效果反馈追踪等功能的信息化处理,提高协作效率与可复制性。

4.3 协作团队的组织与分工实践

构建有效的跨学科合作团队,是项目成功实施的关键。如艺术教师兼心理辅导员、心理师具有艺术素养背景,以增强团队协同力与适应性。团队建设还需注重持续培训与能力提升,可定期组织内部培训、外部研修与成果分享会,激发团队成员的专业成长与跨界理解。

5. 融合实践案例与成效评估

5.1 社区绘画疗愈活动案例分析

2024 年春季,大多数参与者在情绪表达、焦虑缓解、人际信任感等方面有显著改善,绘画成为其生活中重要的情感支撑方式。值得一提的是,活动结业展览也吸引了邻里居民积极参与,激发了社区文化的内生动力。

5.2 文艺展演中的疗愈元素应用

在群文活动中融入疗愈元素,活动反馈表明,疗愈剧场有效打破了参与者的表达壁垒,也为观众提供了情感宣泄的通道,其“共创共演共疗愈”的模式,正成为未来文艺演出的新趋势。

5.3 参与者反馈与心理改善效果评估

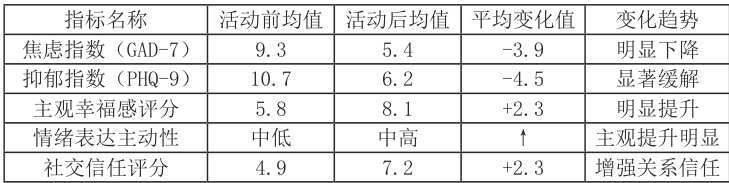

在上述活动实践中,系统化的反馈与评估机制是疗愈效果可视化与可复制的关键。项目团队借助《简版情绪量表》(GAD-7、PHQ-9)及定制化“主观幸福感问卷”,结合访谈记录、行为观察与作品分析等方式,评估活动前后的变化趋势。以下是“心灵涂鸦”项目中部分参与者评估数据汇总表1 :

数据表显示,在短期干预后,多数参与者心理健康指标显著改善,主观幸福感提升明显,验证了艺术疗愈在群文活动中的积极效用。定性访谈中,超过 80% 的参与者表示活动帮助其“更好地表达自己”或“获得了心理安慰”。未来可进一步优化评价体系,引入更精准的行为指标与长期追踪机制,实现从“体验疗愈”向“数据支撑型心理干预”转变,提升群文活动的科学性与持续性。

结语:

艺术疗愈与群文活动的融合不仅拓展了传统群众文化工作的边界,也提升了其人文关怀与社会心理服务功能。在跨学科协作模式支持下,教育、心理、艺术三方融合为群文活动注入新的生命力,形成创新型公共文化服务路径。未来应加强相关政策支持与人才培养,促进跨界交流与资源整合,推动艺术疗愈理念在更广泛社会层面的普及与应用,为全民心理健康建设与文化共建提供坚实保障。

参考文献:

[1] 于博文 . 艺术疗愈融入大学生心理健康教育实践研究 [J]. 大众文艺 ,2025(07):169-171.DOI:10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2025.07.056.

[2] 张雅宁 . 民间剪纸艺术的疗愈价值 [J]. 天工 ,2025(09):13-15.

[3] 张雯清 , 刘佳悦 . 戏剧疗愈教育模式在乡村留守儿童教育中的实践探索与建议 [J]. 人生与伴侣 ,2025(11):74-76.

[4] 李微微 . 艺术疗愈在高职院校心理健康教育工作中的应用研究 [J]. 大 众 文 艺 ,2025(05):216-218.DOI:10.20112/j.cnki.ISSN1007-5828.2025.05.071.

[5] 高旖阳 . 文创产业新趋势:艺术疗愈元素的融入 [J]. 文学艺术周刊 ,2025(05):84-90.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)