珠海市海洋生态环境保护修复技术研究与建议

喻周

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 浙江杭州 310000

2020 年 2 月自然资源部、水利部、发展改革委和财政部共同制定了《海岸带保护修复工程工作方案》,贯彻落实习近平总书记 2018 年 10 月10 日在中央财经委员会第三次会议上的讲话精神,切实推进海岸带保护修复工程,打造生态防护屏障,强化岸线资源保护和自然属性维护。海岸带保护修复工程关系人民群众生命财产安全和国家安全,提高自然灾害防治能力,是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。珠海市作为广东省重要的海洋大市,在海岸带和海洋生态保护修复工作上,肩负着重要使命。

本篇章分析珠海市海岸线海洋生态环境的现状,其中以鸡啼门水道为例,阐述海洋生态环境保护修复的相关技术,并提出相关建议,作为类似海洋生态环境保护修复项目的借鉴。

1 珠海市海洋生态环境现状

1.1 海洋生态

2020 年夏季广东省在珠江口、大亚湾、雷州半岛珊瑚礁和南澳岛四个海域开展了海洋生物多样性监测,珠江口浮游植物和浮游动物多样性指数等级为较好,大型底栖生物为较差。珠江口河口生态系统呈亚健康状态。海水水质状况差,海水无机氮含量偏高,水体呈富营养化,部分海域水体出现缺氧现象,沉积物质量一般;浮游植物密度和浮游动物生物量偏高,大型底栖生物密度和生物量偏低。

1.2 海洋环境

广东全省近岸海域水质年均优良(一、二类)面积比例为  ,海水水质存在一定年际波动,优良水质面积比例平均年际波动幅度在

,海水水质存在一定年际波动,优良水质面积比例平均年际波动幅度在  左右。导致年际变化的原因主要是受降水因素(降水量、地域分布)的影响,河口海域尤其是珠江口海域非优良水质面积比例变化明显。珠江口水质是劣四类,其主要超标因子为无机氯和活性磷酸盐。

左右。导致年际变化的原因主要是受降水因素(降水量、地域分布)的影响,河口海域尤其是珠江口海域非优良水质面积比例变化明显。珠江口水质是劣四类,其主要超标因子为无机氯和活性磷酸盐。

2 海洋生态环境保护修复技术研究

2.1 技术目标

千姿栖息地,鹭鸟戏天堂。

鸡啼门水道水资源丰沛、生态资源丰富,江河岸线长,是珠海境内河流流入南海的重要水道之一,生态修复建设将以生态保育为主,打造安澜活力、生态畅行、品质引领、面向未来的河口海岸带新典范。

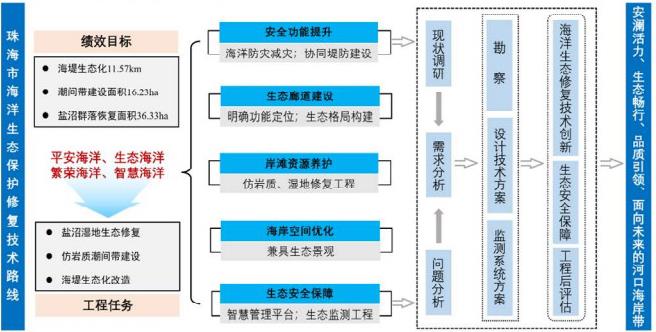

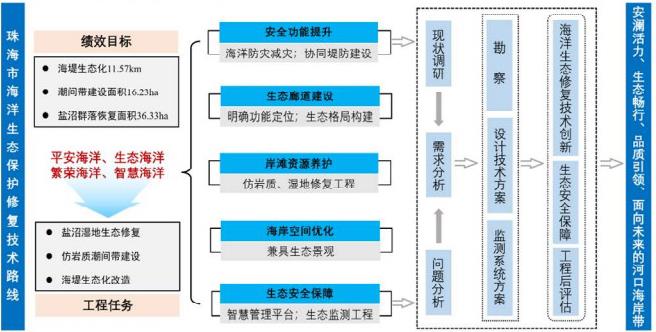

2.2 主要技术路线

主要技术路线如下图。

2.3 主要技术研究

2.3.1 生态修复技术方案

(1)仿岩质潮间带生态设计

采用牡蛎礁、多孔石笼、多孔混凝土砌块等材料,堆砌成高低起伏的消浪平台,集消浪和生物庇护所功能于一体。单个砌块表面微凹陷,可留存海水,礁体为多孔结构,为潮间带生物提供庇护场所。礁块砌合形成的起伏表面亦可增加表面摩擦度,强化消浪效果,同时,在潮水消退时可临时存留海水,形成小型潮汐池,为潮间带生物提供栖息空间。

(2)红树林-盐沼潮间带生态设计

红树林种植区应避免过长海水淹浸时间,当滩面被海水淹浸时间过长而暴露时间太短时,红树林无法生长。可通过起垄种植的方式,增植红树林,新起垄高度不超过多年平均高潮位 0.96m 。潮间带的浅滩区,沿平行于海岸线方向起长方形垄带,垄带的高度不低于多年平均低潮位,相邻两条垄带之间的距离≥1.2m。

(3)重要生态修复节点设计

节点一:红树林节点景观设计

设计依托现状良好的红树林滩地为基底,以恢复红树林湿地系统为前提,通过植物的设计,建立起适宜红树林生长的生境,同时弱化海堤较为生硬的挡墙,将海堤打造得更加生态化。建立慢行游憩系统,根据场地情况,在自然基底之上适当引入休闲、科普教育功能,设置滨海红树林栈道、观鸟屋等,从而建立起以红树林保护为核心的集生态涵养、科普教育、休闲游憩于一体的红树林生态科普湿地和鸟类栖息地。

节点二:潮汐塘节点景观设计

节点二:潮汐塘节点景观设计

经过巧妙的设计,使潮汐塘成为水体净化器,充分保留现状水塘、滩涂,保留场地记忆、历史脉络,以改善水生态过程为主要目标,通过减缓水的流速,截留和净化水体,充分利用生物吸收水体中的养分。

2.3.2 海岸带生态安全保障技术方案

(1)仿岩质潮间带生态修复实施安全保障工程

1)方案概述

仿岩质潮间带生态修复工程实施期间的安全保障由水上水下一体化监控系统来支撑,全面获取水上水下现场和环境参数信息,保障现场作业安全和生态安全。该系统包括海上部分和岸基部分,其中海上部分主要由浮标体、线缆、水下观测平台、固体锚链构成。浮标体搭载太阳能板、锂电池罐体、全向通信天线、水文传感器、气象传感器、视频监控等,可提供海面气象数据采集、水文数据采集、能源供给、数据处理和通讯等功能;视频监控结合 AIS 海图数据实现船只和摩托艇的入侵监控。水下观测平台主要包括水下摄像机、水质传感器、云台电子罐及保护框架,云台电子罐具有控制与信号接驳功能。

(2)红树林-盐沼生态海岸线生态修复实施安全保障支撑工程

1)方案概述

湿地保护是世界性的林业重要保护之一,随着我国林业事业的不断发展,国家一级珍稀动植物保护工作成为首要任务。目前,基于高科技手段的“远距离视频监控系统”,已广泛应用于林业保护的各项远程监控领域。

3 下一步工作建议

(1)建议同步开展海堤提标加固工作,使本项目与海堤工程相结合在保障海堤防灾减灾功能的前提下,通过海岸防护工程设施和生态保护修复措施相结合的方式,实现海堤生态化,恢复海域一定的生态功能。海堤生态化建设一般应覆盖堤前带、堤身带、堤后带三部分。各部分应具有以下结构特征和功能:

1)堤前带具有一定的滩面宽度、稳定的岸滩结构、适宜的生物群落。

2)堤身带具有安全达标的堤防结构、一定的物质交换和能量流动能力。

3)堤后带具有一定的陆向辐射宽度,稳定的生态系统。

建议同步开展海堤提标加固工作,使本项目与海堤工程相结合,以免在后续提标加固阶段对本项目开展的堤前生态修复工作造成不良影响。

(2)建议详细收集工程区水文水动力相关资料并进一步开展波浪、潮流泥沙水动力研究及分析工作,为生态修复技术及方案提供依据

当前收集的资料严重不足,并且部分资料年份久远。此外,模型在计算各设计工况之前,为保证计算精度,需要基于工程海域的实测资料对模型计算参数进行率订。

建议详细收集工程区水文水动力最新的相关资料并进一步开展波浪、潮流泥沙水动力研究及分析工作,保障设计的科学性以及精确程度,为生态修复技术及方案提供有效依据。

4 参考文献:

《粤港澳大湾区发展规划纲要》

《海岸带保护修复工程工作方案》

《珠海市流域综合规划修编报告》

《珠海市水利改革发展“十四五”规划》

《珠海市碧道建设总体规划(2020-2035 年)》

《珠海市海堤防潮洪标准及能力提升建设方案》

《海岸带生态修复工程建设技术导则 第 2 部分:红树林》(T/CAOE21.2-2020);

《海岸带生态修复工程建设技术导则 第 3 部分:盐沼》(T/CAOE21.3-2020);

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)