分析疼痛护理在妇科护理质量中的应用

牟春秀

湖北省恩施州利川市南坪乡卫生院 湖北利川 445410

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取 2023 年 3 月-2024 年 3 月本院妇科接诊的 60 例患者,均为乡村卫生院常见妇科疾病,纳入标准: ① 年龄 20-55 岁;②确诊为子宫肌瘤剔除术(18 例)、卵巢囊肿切除术(12 例)、慢性盆腔炎急性发作(16 例)、功能失调性子宫出血(14 例),需住院治疗; ③ 意识清晰,能准确描述疼痛感受; ④ 患者及家属知情同意。排除标准: ① 合并心肝肾严重疾病; ② 认知障碍或沟通困难; ③ 长期服用镇痛药史; ④ 中途转院或失访。

按随机数字表法分为两组(每组 30 例),对照组年龄 21-54 岁,平均( 32.3±5.5 )岁;病种:子宫肌瘤剔除术 9 例、卵巢囊肿切除术 6 例、盆腔炎 8 例、功血 7 例;文化程度:小学及以下 6 例、初中至高中 14 例、大专及以上 10 例。观察组年龄 20-55 岁,平均( 33.1±6.0 )岁;病种:子宫肌瘤剔除术 9 例、卵巢囊肿切除术 6 例、盆腔炎 8 例、功血 7 例;文化程度:小学及以下 5 例、初中至高中13 例、大专及以上 12 例。两组患者年龄、病种、文化程度比较,差异无统计学意义  ),具有可比性。

),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组

包括生命体征监测、术后切口换药(针对手术患者)、用药指导(如盆腔炎用抗生素、功血用止血药)、基础饮食宣教,疼痛时仅遵医嘱给予镇痛药(无系统评估及分层干预)。

1.2.2 观察组

(1)病种特异性疼痛评估

手术类患者(子宫肌瘤剔除术、卵巢囊肿切除术)入院时用 VAS 评分评估术前紧张性腹痛,术后每 6 小时评估切口疼痛(基层护理人力有限,频率贴合实际),记录疼痛是否放射至腰骶部、是否影响翻身/下床活动。炎症类患者(盆腔炎急性发作)重点评估下腹部坠胀痛、腰骶部酸痛的程度,结合患者描述(如“胀痛”“刺痛”)及按压痛范围,判断疼痛与炎症活动的关联。出血类患者(功血)评估盆腔隐痛、宫缩样痛的频率,观察疼痛是否伴随出血量变化(排除疼痛与出血增多的叠加影响)。均采用 VAS 评分(0-10 分)分层:轻度(1-3 分)、中度(4-6 分)、重度(7-10 分),建立个人疼痛档案。

(2)病种适配的疼痛干预

术后协助取“屈膝侧卧位”减轻腹部切口张力,用柔软腹带固定切口(避免牵拉痛),每日 2 次协助翻身、按摩腰骶部(预防卧床导致的酸痛)。盆腔炎患者采用“温盐水坐浴”(40℃左右,15 分钟/次,每日 1 次)促进盆腔血液循环,缓解坠胀痛;指导患者取“半坐卧位”(抬高床头 30∘ ),减少炎症分泌物对盆腔的刺激。功血患者热敷下腹部(用热水袋外包毛巾,温度 ⩽50qC ,20 分钟/次),缓解宫缩样痛;播放本地方言的舒缓音乐(基层患者更易接受),分散疼痛注意力。

所有病种均遵医嘱选用非甾体类抗炎药(基层常用药,如布洛芬缓释胶囊,0.3g/次,每日 2 次),避免使用阿片类药物(基层管控严格且需求少)。手术患者配合红外线照射切口周围(距离 30cm ,20 分钟/次,每日 2 次),促进切口愈合、减轻炎症性疼痛。盆腔炎患者在抗生素治疗基础上,加用中药灌肠(本院自配中药方:蒲公英、金银花、丹参,100ml/次,每晚 1 次),通过直肠给药缓解盆腔炎症痛(基层患者对中药接受度高)。

1.3 疗效评价

疼痛评分:采用视觉模拟评分法(VAS)分别于干预前、干预后 3 天评估两组患者的疼痛程度,比较两组干预后的 VAS 评分差异。护理质量评分:参考《妇科护理质量评价标准》,结合本院实际情况制定护理质量评分量表,分数越高表示护理质量越好。由护士长带领护理质量控制小组,在患者出院前进行综合评分。

1.4 统计学方法

用 SPSS26.0 软件分析,计量资料以(  )表示,用 t 检验;计数资料以[n (%) )]表示,用χ2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

)表示,用 t 检验;计数资料以[n (%) )]表示,用χ2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

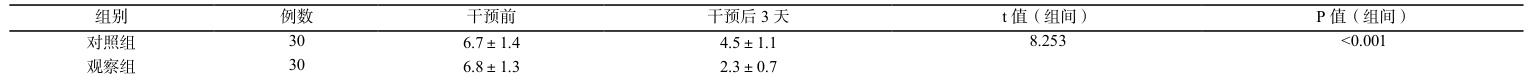

2.1 两组患者干预后 VAS 评分比较

干预前两组 VAS 评分无差异( P>0.05 );干预后观察组显著低于对照组( P<0.05 ),且不同病种均有改善(表 1)。

表 1 两组患者干预后 VAS 评分比较(  ,分)

,分)

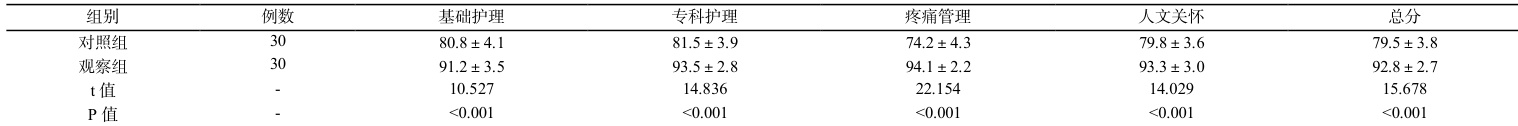

2.2两组患者护理质量评分比较

观察组各维度评分及总分均高于对照组(P<0.05),尤其专科护理(病种适配干预)和疼痛管理维度优势明显(表2)。

表 2 两组患者护理质量评分比较( x s,分)

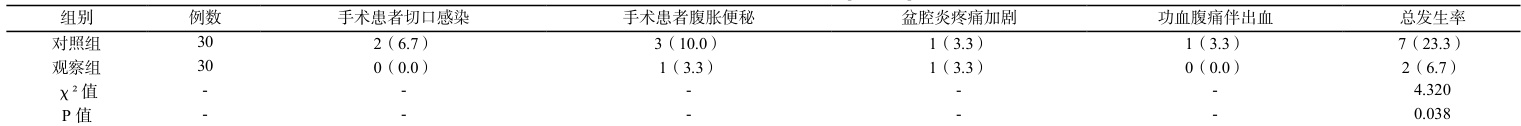

2.3两组患者并发症发生率比较

观察组并发症以轻度腹胀、盆腔炎短暂疼痛反复为主,发生率显著低于对照组(P<0.05)(表3)。

表 3 两组患者并发症发生率比较[n(%)]

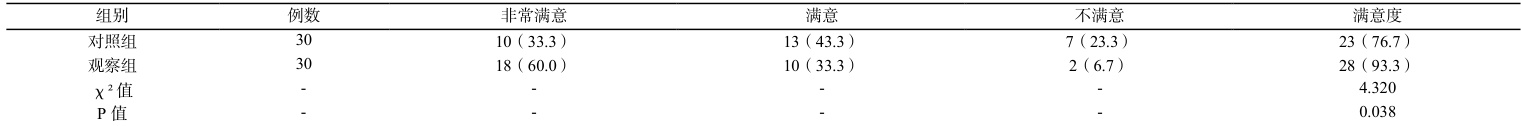

2.4两组患者满意度比较

观察组“非常满意”占比更高,满意度显著高于对照组(P<0.05)(表4)。

表 4 两组患者满意度比较[n(%)]

3 讨论

3.1 对不同妇科病种的疼痛缓解作用

手术类病种(子宫肌瘤/卵巢囊肿剔除术):通过“体位调整+腹带固定+红外线照射”,直接针对切口牵拉痛和炎症痛,术后屈膝侧卧位可降低腹部肌肉张力,腹带减少活动时切口摩擦,红外线促进局部血流,三者结合使观察组 VAS 评分降至 2.3 分,显著低于对照组;同时减少腹胀便秘(观察组发生率 3.3%vs 对照组 10.0% ),因疼痛缓解后患者更早下床活动,肠道功能恢复更快。

炎症类病种(盆腔炎)“温盐水坐浴+中药灌肠”贴合基层诊疗条件,温盐水促进盆腔血液循环、减轻充血水肿,中药(蒲公英、金银花)的抗炎作用辅助缓解疼痛,观察组无 1 例因疼痛加剧需调整抗生素方案,而对照组有 1 例因疼痛反复延长住院时间。出血类病种(功血)热敷下腹部可放松子宫平滑肌、减轻宫缩样痛,配合方言音乐分散注意力,避免患者因疼痛焦虑导致出血加重,观察组无 1例出现腹痛伴出血增多,而对照组有 1 例需加用止血药。

3.2 对基层妇科护理质量的提升价值

乡村卫生院护理人力有限,常规护理常忽略疼痛的“动态监测”和“病种适配”。本研究的疼痛护理通过“简化评估流程”(每 6 小时评估,而非 4 小时)、“选用基层易得干预工具”(热水袋、红外线、中药),既降低护理负担,又提升专科性——观察组专科护理评分达 93.5 分,显著高于对照组的 81.5 分,说明该模式可落地于基层。

4 结论

在乡村卫生院妇科护理中,针对子宫肌瘤剔除术、盆腔炎、功血等常见病种实施“评估-分层干预-动态调整”的疼痛护理,可有效缓解患者疼痛、减少并发症。

参考文献:

[1]韩武琴.妇科护理中疼痛管理的有效策略与评估[J].科学咨询,2025,(08):224-227.

[2]潘玉玲,马海玲,周素珍,等.妇科手术患者术后护理中疼痛管理策略的效果评估与优化[J].基层医学论坛,2024,28(33):138-141.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)