特殊教育专业“以赛促教,以赛促学”复合应用型人才培养模式探索

贺文均 亢飞飞

石家庄学院教师教育学院 河北石家庄 050035

一、引言

教育部印发《特殊教育专业认证标准》和《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案(2021—2025 年)》,均要求特殊教育专业建设必须注重复合应用型人才的培养,并遵循学生中心(Student-Centered)、产出导向(Outcome-based Education)和持续改进(Continuous Quality Improvement)的理念,即 SC-OBE-CQI 理念。

自2020 年起,在SC-OBE-CQI 理念的引领下,石家庄学院特殊教育专业逐步建立了“以赛促教,以赛促学”的复合应用型人才培养模式。该模式要求专业以“学生中心”(SC)贯穿全程,在“产出导向”(OBE)多项指标考核下检验实践不足,从而制定“持续改进”(CQI)多项策略,以实现教学相长。

二、人才培养模式的构建

(一)锚定复合应用型人才培养目标

依据教育部《特殊教育专业认证标准》以及《石家庄学院转型发展试点工作方案》要求,特殊教育专业特制定复合应用型人才培养定位:以党的教育方针为指引,基于“立足石家庄、服务河北、辐射京津”特殊教育发展需求,培养热爱特殊教育事业、理想信念坚定、师德师风高尚、特殊教育情怀深厚,特殊教育专业知识与学科知识整合能力强、特殊教育教学能力全面、综合育人能力突出,具有终身学习意识和持续发展能力,能胜任特殊教育教学、研究和管理工作的合格的特殊教育教师。预期在毕业后 5 年左右,在特殊教育行业能够成为兼具教学、康复与研究能力的特殊教育骨干教师。

(二)搭建“以赛促教,以赛促学”人才培养体系

1.做好竞赛体系设计与分层管理

分类整合大学生赛事资源,分级覆盖学生群体。组织低年级学生参与校赛、基础技能赛,侧重经验积累;高年级学生冲刺省赛、国赛等,侧重综合应用。此外,师范专业认证强调专业对毕业生建立最少 5 年的跟踪反馈机制,通过邀请往届毕业生参赛,将其纳入职后培养体系和分层管理机制,从而实现对学生培养的全周期支持。

2.做好课程与竞赛深度耦合

课程重构方面,开发“竞赛导向型”课程模块并纳入专业基础课程以及《校内实训》、“三习”和《第二课堂》课程,将竞赛案例融合课堂的同时,推行“项目式教学”,如以赛事题目作为课程的过程性评价或终结评价作业,在“产出导向”(OBE)引领下,要求学生组队完成项目并参赛,以此获得课程成绩。

3.做好教师角色转型与师生激励机制

教师角色转型方面,鼓励特殊教育专业教师积极参与师范生教学技能大赛、“互联网+”、“挑战杯”等竞赛的命题、评审,提升对行业趋势的敏感度。教师激励机制方面,教师指导学生获奖可在年度绩效分配、专业技术岗位空岗竞聘、职称晋升中加分,其中高级别获奖可直接列入职称晋升绿色通道;学生激励机制方面,学生获奖可在年度评优以及等级奖学金申请时加分。

4.做好平台建设与生态构建

在平台建设方面,搭建“特殊教育专业竞赛管理平台”,通过整合赛事信息、报名通道,定期向师生发布,并组织作品提交与评审。在生态构建方面,特殊教育专业先后与京津冀地区近10 家校外企业签署横向合作协议,通过设立专项课题和赛事命题以链接产业资源,获奖团队直通实习、优先录用,实现产教融合和学生的复合应用型能力提升。

(三)搭建“1+2+N”师生协作体系

“1”为特殊教育专业于2021 年3 月创建的“青言星语”研学团队,聘请校内外特殊教育行业知名专家指导,由特殊教育专业青年骨干教师和优秀大学生构成。作为“特殊教育专业竞赛管理平台”的主要运营者,该团队通过组织高频次竞赛讲座、竞赛观摩与竞赛操练,以促进专业师生的创新精神、科研能力和实践技能的提升。

“2”为充分发挥“双导师”协同育人优势,通过师生的“双向互选”共同参加各类技能竞赛。近年来,特殊教育专业校内导师跨学科团队基本成型,校外跨领域导师团队涵盖了学校、医院、康复机构、残联、教育行政部门等多领域一线专家。

“N”为多个优秀学生,被研学团队的综合评估选拔后,由“双导师”指导其参赛。历经 1~2 年的培养,他们成长为经验选手后,每人带3~5 名低年级本专业学生组建竞赛小组,从而形成“传承-创新-突破”的良性循环。

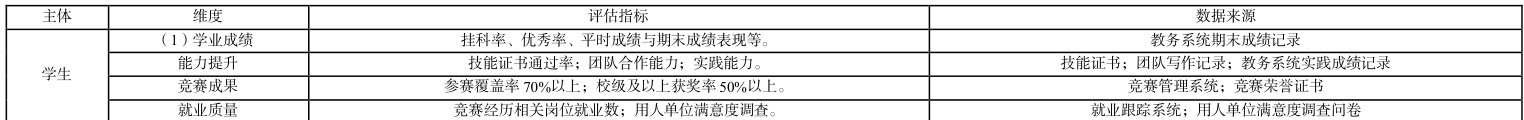

(四)制定“产出导向”(OBE)评估标准

根据《大学生学涯成长成才手册》要求,制定“产出导向”(OBE)评估标准设计原则:(1)成果导向原则,关注学生知识能力培养、教师教学改革与教研成果以及成果转化等部核心内容;(2)多主体覆盖原则:涵盖学生、教师、校企合作等多主体;(3)动态追踪原则:过程性评价与终结性评价。评估涵盖教师、学生、校企合作三维度9 项目,现节选学生部分指标予以呈现,见表1 所示。

表1 特殊教育专业“产出导向”(OBE)学生类评估指标

(五)完善“持续改进”(CQI)工作机制

(CQI)发展策略。

特殊教育专业定期组织开展常规化教研活动和专项教研活动进行研讨,并制定持续改进(CQI)的系统化方案。常规化教研活动每两周召开一次,竞赛动员筹备成为必议定的主题之一,并根据需要以多种形式开展教研活动。

此外,根据每学年举办的大型赛事,特殊教育专业特调师资组织专项教研活动,邀请校内外跨学科导师团队参与命题研讨,并根据以往师生参赛时在教学转化、能力短板、产教协等方面暴露出的问题,制定持续改进

三、人才培养模式的实施成效

(一)学生综合能力得到提升

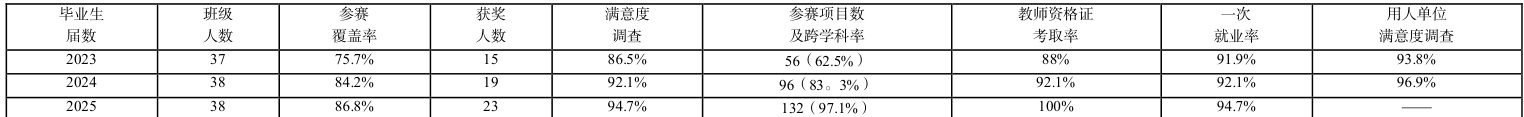

历经五年的探索,现摘取 2023 届-2025 届共三届特殊教育毕业生的数据作比较,学生的参赛覆盖率、获奖人数和满意度逐年递增,教师资格证考取率由88%升至 100% ,一次就业率和用人单位满意度收效明显,详见表2 所示。

表2 特殊教育专业近三届毕业生数据

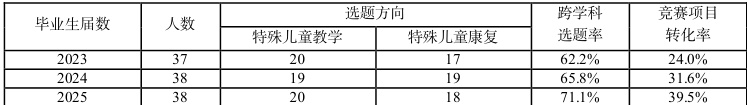

另外,特殊教育专业毕业生毕业论文的跨学科选题率和竞赛项目转化率可作为重要参考数据。具体数据见表3 所示。

表3 特殊教育专业近三届毕业选题数据

(二)教师教学改革成果突出

目前,特殊教育专业案例库已初见成型可供全体师生共享,另有三个课程案例库已在学校立项。此外,已将 60%的专业课程,引入项目式教学。特殊教育专业先后荣获石家庄学院“优秀教研室”和“优秀教学团队”荣誉称号。教研成果方面,近五年来,特殊教育专业跨学科教师团队先后主持国家社科项目 1 项、省、市级等课题近50 项,引进横向课题 6 项。指导学生获奖方面,“1+2+N”师生协同体共斩获“互联网+”国奖2 项、省奖3 项,其他省级荣誉20 余项,厅级、校级荣誉100 余项。

(三)专业产教融合不断深化

近五年来,特殊教育专业校企共建课程中,理论课程 5 门,实践课程 4 门。校企共建实训实验室 2 个,和校外特殊教育学校共建“课程设计与学情分析室”,可供师生用于远程教学观摩以及参加教学类竞赛使用;和校外特殊儿童康复机构共建的“孤独症谱系障碍综合实训室”,可供师生用于日常教学以及参加康复类竞赛使用。

此外,在跨学科“双导师”团队指导学生参赛项目中,企业命题参赛项目占比 23% 。竞赛项目转化为特殊教育学校、特殊儿童康复机构的运营项目或创业项目目前通过横向课题的方式,以校本课程研发(4 门)、教材编著出版(2 部)、师资培训讲座(2 场/学期/机构)、合作科研(7 项)等多种实体形式投入运转,且每年前往这些基地参加教育见习、教育实习和教育研习的学生达数百人次。

四、结论与展望

在 SC-OBE-CQI 理念指导下,“以赛促教,以赛促学”人培养模式有效解决了特殊教育专业复合应用型人才培养的目标模糊、定位不清、实践薄弱、反馈滞后等问题,实现了“教、学、评、改”的一体化发展。该模式可为其他类师范专业的应用转型提供借鉴,但需结合本专业的发展特点来选择竞赛类别与评估机制。此外,特殊教育专业的未来专业建设,将进一步开拓校企合作的深度和广度,积极引入数字化竞赛平台,以开发更多仿真场景的竞赛项目供广大师生选择。

参考文献:

[1]刘永萍.特殊教育专业复合应用型人才培养模式的探索与实践[J].现代特殊教育,2019(16):14-18.

[2]顾定倩,童琳,郭志云.《特殊教育专业认证标准》制订背景、主要特征及指标分析[J].现代特殊教育,2020(4):3-10.

[3]杜志强,支少瑞.我国卓越特殊教育教师培养的路径选择[J].教师教育学报,2015(4):21-25.

[4]李静.新一轮审核评估视域下的本科教育教学改革:目标、动力和路径[J].扬州大学学报,2022(04):35-43

[5]张伟坤.师范专业认证背景下高校特殊教育师资培养的问题及思考[J].青海师范大学学报,2020(9):139-146.

[6]谌小猛.高等师范院校特殊教育专业复合应用型人才培养模式探析[J].现代特殊教育,2019(14):3-9.

[7]张燕,李志.基于“以赛促教,以赛促学”教学模式的教学改革探索[J].牡丹江大学学报,2023(3):91-9

[8]侯鹏亮,张福隆,肖海宁,王立岩.以赛促学,以赛促教的教学改革探索[J].吉林省教育学院学报,2024(1):121-126.

【课题项目】本文为 2024 年度河北省应用技术大学研究会课题一般项目“特殊教育专业复合应用型人才培养模式探索”(JY2024212)阶段性成果。

【

作者简介】贺文均(1987.05.10),女,汉,河北衡水,学历硕士研究生,+职称讲师,研究方向为特殊教育师资。

亢飞飞(1987.03.19),女,汉,河北定州,学历硕士研究生,+职称讲师,研究方向为特殊教育师资。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)