趣味数学活动课的探究之“折纸中的数学”

钱秀仪

广东省佛山市三水区实验小学 528100

《数学课程标准》中明确指出“数学教学活动,特别是课堂教学应激发学生兴趣,调动学生积极性,引发学生的数学思考,鼓励学生的创造性思维。”从我校的特色课程折纸、剪纸、创意手工课被抢一空,可见操作体验是学生特别喜好的学习方式,折纸充当其中。据说,在2003 年以前,美国孩子的数学(特别是几何)是很弱的,美国教育中心就很着急,千方百计地寻找增加孩子学习兴趣、提高成绩的方法,后来,他们发现折纸教学似乎有效,于是做了一个实验,找了一个班级的学生进行试点,当他们采用折纸来教数学后,发现孩子的数学成绩平均提高了 15.4 个百分点。从那以后,折纸就变成了美国老师经常采用的一种教学方法。

小学阶段的学生思维正处具体运算阶段,折一折既是思维发展需要,也是学生兴趣所在,更是达到学习目标的良好手段。下面我将从两节课来思考如何落实折纸的学习活动。

一、教学案例—:常规课《认识图形(一)》

(一)分类整理,建立图形概念

上课前,用折纸游戏的方式安排学生折一折平面图形。从二维的平面到三维的立体转化,学生的好奇心自然地被激发,带着这个积极的情绪进入学习,无疑是促进学生思考的。

(二)观察操作,认识图形特征

当学生建立初步的图形感念时,安排“折出的立体”分享。亲手折的立体和每一个面的关系更凸显,学生随时的折放可以直观地感受到相对面与面之间的关系。相对静态的立体模型,这方式更显灵活,也是对认识图形有了另一个认识的方式,帮助孩子深刻地认识图形特征。

(三)全课总结,联系生活实际

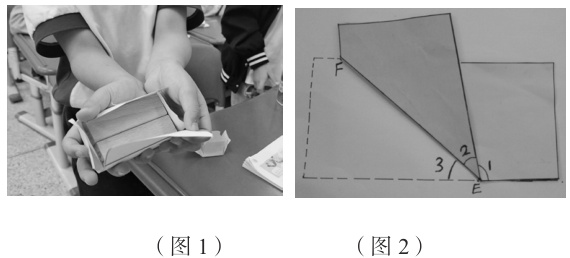

课堂快结束的时候,有学生自豪地分享他的“发现”。原来立体是可以装东西的(如图1),他们把两块积木装进了一个折出的立体里。立体能立起来、可以装东西,这让“体”形象生动,让三维立体深刻定位,减低后续“体”“形”的混淆。

二、教学案例二:校本课《折纸中的数学》

(一)谈话导入

1.“你会用纸折出什么来?”

(二)旧知构建

1.“一张圆纸片,怎么折出一个平角?”

(三)折中感受数学味

1. 下面老师教大家折一只动物头,大家拿起其中一个正方形,跟着老师折一折吧。

(四)聚焦折叠情况,发现并理解特点

1. 如图,把一张正方形纸沿虚线对折,则折痕与正方形的边和一个顶点组成了

∠1 、 ∠2 , ∠1 等于多少度?

师帮助学生理解题意,把刚才的正方形转动一下,放正了,但都是对面角对折“怎么办?”

生:用手上的正方形折折看

让生出来汇报:结合手上的正方形“两个角合起来的一个直角,折痕把正方形平均分,把直角也被平均分了。

引导:大家再折一次,这种重合现象就是二年级的对称,因为折了后,∠ 1、2 两条边重合在一起,所以两角相等,确实直角平分成两个相同的角,每个角是90 度的一半,也就是45 度。(重点,从折的落实,感受两角重合,说明大小、形状一样大)

2.下图是一张长方形折起来以后形成的图形(图2),其中 ∠2=40 度,∠1 是多少度?

同样,需要师借助黑板有底虚线的长方形,动态呈现∠2 的产生,理解题意是关键。

三、有关落实折与学关系的几点思考

(一)通过折,沟通理论与生活,提高数学学习的兴趣

数学折纸充满了趣味和挑战性,学生从幼儿阶段就十分喜好折纸活动,折花、折船是儿童生活中也是童年的乐趣。数学折纸的奥秘在于思考,在于体验,在于创造。用一张小小的纸,通过折叠活动,探讨其中的数学原理与规律是意见快乐有趣的事情。案例一从折狐狸到折出角、分析角的度数,一步到一步的深入、思考,无形中学习有了一个内在的推动力,促使学生爱上学习。

(二)通过折,沟通二维与三维,提高理解数学的能力

从案例一、案例二,我们发现折纸对学习数学,比如边和角的理解、图形的变化部分与整体的关系都很大帮助。案例一通过,折,把学生思维回到生活中的三维空间,再折得出题目的情况二维状态,三维到二维的动态生成,很好地促进学生理解这个角的形成和每部分之间的关系,帮助数量关系的提取。

(三)通过折,沟通数与形关系,提高领悟数学知识力

折纸是教具,折也是学习的方法。“数缺形时少直观,形少数时难入微”,折纸可以折出出不同的形状,折出丰富的几何直观,折纸是充满数理的过程。案例一折出了形状不一的各部分,但充分的图形展示,大数量的体现方便学生分析、发现规律,帮助学生深刻理解分数含义。案例二折出位置不同的边,不同的角,进而理解180 度与每个角的关系,达到提高领悟能力。

总之,折纸是有趣的活动,如果能在平时的课堂里面合理安排折纸活动,相信这样的数学活动可以让学生更享受学习的趣味并提升数学素养。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部 .(2011 年版)义务教育数学课程标准 . 北京师范大学,2012.1

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)