基于新课标理念的小学数学核心素养落实路径研究

刘健恒

梅州市丰顺县汤坑镇第一中心小学

一、引言

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》提到,数学课程要培养的学生核心素养,主要包括以下三个方面:会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界 [1]。培养学生数学核心素养成为课堂教学的核心任务,但在教学实践中,常遇抽象知识与儿童认知特点脱节、数学与生活联结不足、思维表达不够清晰等问题。本文结合多年教学经验,从动手操作、生活情境、数学表达三方面探寻可行路径,力求让核心素养在小学数学课堂扎实落地。

二、具身操作:在动手实践中建构数学认知

(一)教具直观:激活感官体验的认知起点

儿童的认知发展依赖于对具体事物的感知与操作。在数学教学中,教具作为知识的物化载体,能将抽象概念转化为可触摸、可观察的具象形态,助力学生构建数学认知。例如,在北师大版三年级下册“轴对称图形”教学中,我先通过多媒体呈现半幅蝴蝶、风筝图形,引发学生对对称的视觉联想;随后发放印有不同图形的纸张,引导学生通过折一折操作验证“完全重合”现象。一名学生在折平行四边形时反复尝试不同折痕,最终发现“无论沿哪条线折,两边都无法完全对齐”,这一过程使对称轴、完全重合等抽象概念通过手部动作转化为清晰的认知图式。

在北师大版四年级下册“小数乘法”教学中,我以“纸币”为教具,让学生通过摆2 角纸币(0.2 元)的操作,直观理解4 个0.2 元相加的算理。学生将 4 张 2 角纸币摆成一排,数出共 8 角(0.8 元),这一操作不仅突破小数乘法的抽象性,更在货币单位换算中渗透了量感与数感的培养。数学教育必须从学生的生活经验和操作活动出发,教具的直观性为抽象思维搭建了感知桥梁。

(二)合作探究:在互动对话中深化思维层次

教师要鼓励儿童自己动手做数学,在自主探究中让儿童真正感受到数学的魅力,在玩好数学中感受到数学好玩,增强学习的自信,从而产生成就感 [2]。动手操作的价值不仅在于个体感知,更在于通过小组合作引发认知冲突与思维碰撞。在“图形的运动- 轴对称(一)”一课中,学生对平行四边形是否为轴对称图形产生分歧:部分学生认为“沿对角线折叠后形状相似”,另一部分学生通过精确比对发现“边缘无法重合”。教师引导小组通过二次折叠法、描边对比法进行验证,最终达成共识。这一过程中,学生从凭直觉判断转向用证据说理,逻辑推理能力在互动对话中得以发展。

教学实践表明,合作操作需辅以“问题引导”才能避免流于形式。例如,在折叠轴对称图形后,教师追问:“你如何证明两边完全重合?”“这条折痕有什么特殊作用?”此类问题将操作活动引向深度思考,使学生在“做数学”的过程中自然生成空间观念与推理意识,动手操作与思维碰撞的结合,正是具身认知升华为数学素养的关键路径。

三、生活经验:在情境浸润中搭建数学模型

(一)真实情境:激活经验储备的认知桥梁

数学源于现实生活,新课标强调让学生在真实情境中解决问题。在“小数乘法口算”教学中,我创设了文具店购物情境:“一块橡皮0.2元,买4块需要多少钱?”这一问题激活学生元角分的生活经验,将 0.2×4 转化为 4 个 2 角相加的具体运算。学生通过摆纸币、画示意图(用长方形表示 0.2 元)等方式,逐步从生活经验抽象出“小数乘整数”的数学模型——即求几个相同小数的和,本质与整数乘法一致。

情境教学的关键在于经验迁移。当学生用“8 角 =0.8 元”完成单位换算时,其思考过程已蕴含数量关系抽象与运算意义理解的双重提升。教师进一步引导学生用竖式计算,实现直观操作到符号运算的过渡,使运算能力与模型意识在情境浸润中自然生长。当数学知识与生活经验建立联结时,学生的学习便从“被动接受”转向“主动建构”。

(二)文化浸润:拓宽经验维度的认知边界

注重情境素材的育人功能,帮助学生了解和领悟中华民族独特的数学智慧,增强文化自信和民族自豪感[1]。生活经验不仅包含日常场景,更蕴含文化元素。在“轴对称图形”教学结尾,我引入北京中轴线申遗案例,展示故宫、天坛等建筑的对称布局。学生惊叹于中轴线左右建筑完全对称的设计,对“对称”的理解从图形特征升华为数学美学与文化传承的融合。一名学生课后观察校园建筑,发现教学楼两侧楼梯对称分布,并绘制了对称图形示意图,这正是用数学眼光观察生活的生动体现。

此类教学实践表明,将生活经验从个体日常拓展到文化情境,能有效拓宽学生的认知边界。当数学知识与传统文化、现实生活形成多维联结时,学生不仅掌握知识技能,更能体会数学的人文价值,培养用数学解决实际问题的应用意识。

四、数学表达:在语言外化中深化思维理解

(一)情境描述:让思维过程有迹可循

数学表达是思维的外在显现。北师大版教材常设置“结合情境说算理”的练习,旨在引导学生将内隐思维转化为显性语言。在“小数乘法”教学中,我提问到:“ ⋅0.2×4=0.8 ,这里的0.2 和4 分别表示什么?”学生结合购物情境回答: *0.2 元是单价,4 块是数量,求总价就是单价乘数量,和整数乘法的道理一样。”这种“情境 + 算理”的表达,使抽象算式获得现实意义支撑,学生在“说清楚”的过程中深化了对“乘法意义一致性”的理解。

培养数学表达能力需遵循“扶—放—创”规律。初始阶段,教师可提供表达范式:“我是这样想的,因为……所以……”;待学生掌握后,逐步放手让其自主阐释。在“轴对称图形”练习中,一名学生上台展示判断过程:“我先折了长方形,发现对边中点连线是对称轴;再折正方形,发现有 4 条对称轴;最后折平行四边形,怎么折都不重合,所以它不是轴对称图形。”这种有条理的表达,既是操作过程的回顾,更是逻辑思维的梳理。

(二)多元表征:让数学理解立体可感

数学表达不限于语言描述,还包括图形、符号等多元形式。在“小数乘法”中,学生用长方形图表示“ ⋅0.2×4" :将长方形平均分成10 份,涂色 2 份表示 0.2 元,4 个长方形涂色部分合为 8 份(0.8 元)。这种图形语言与符号语言的转换,使抽象运算直观化,学生在“画思路—说算式—理算理”的过程中,发展了形象思维与抽象思维的协同能力。

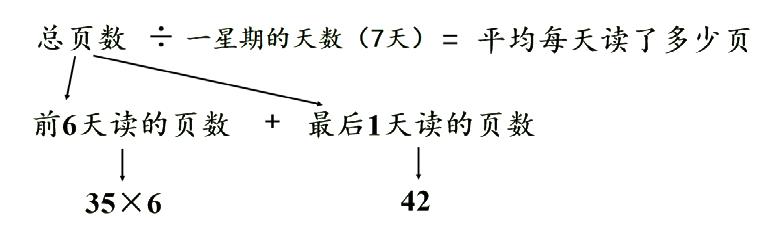

新课标倡导的数学语言表达,本质是培养小学生用简洁符号、直观图表描述数量关系的能力。教学中可设计画线段图分析应用题、用流程图梳理解题步骤等活动,例如,在“平均数”教学中,我引导学生通过画流程图 + 分析法来梳理解题步骤,原题:“文文一星期读完了一本故事书,她前 6 天平均每天读 35 页,最后 1 天读了 42 页。这个星期平均每天读多少页?”思路分析:要求一个星期平均每天读多少页,就要先求出这个星期一共读了多少页。

数与形的结合,能帮助学生直观理解、分析题意,有利于学生用简洁的数学语言表达数量关系。此类多元表征活动,使数学理解从单一维度走向立体建构,能有效提升学生的表达能力与思维品质。

启示与思考

教师在教学设计上要注重学生的具身操作、生活经验、数学表达,三者相互渗透,打造小学数学核心素养培养的课堂,教学实践表明,当课堂充满动手的乐趣、生活的温度、表达的自由时,数学核心素养的培养便不再是抽象目标,而是可感知、可落地的真实过程。我们一起努力,让核心素养在小学数学课堂中真正生根发芽。

参考文献

1. 中华人民共和国教育部。义务教育数学课程标准(2022 年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

2. 吴正宪,武维民.让儿童喜欢数学[J].小学教学研究,2025,(05):1.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)