中美文化视角下商务谈判中的非语言交际差异研究

黎静

重庆工商大学派斯学院

一、前言

随着全球化进程的加速,中美之间的商务往来日益频繁。商务谈判作为商业合作的重要环节,其成功与否不仅取决于语言沟通,非语言交际也起着至关重要的作用。非语言交际作为一种无声的沟通方式,能够传达丰富的信息,其在跨文化商务谈判中的影响不容忽视。然而,由于中美两国在文化背景、社会习俗等方面存在显著差异,这些差异不可避免地反映在非语言交际行为上。因此,深入研究中美商务谈判中的非语言交际差异,对于促进双方有效沟通、提高谈判成功率具有重要的现实意义。

促进 本文的主要目标是探讨和解答两个关键问题:首先,我们将会深入分析在中美两国商务谈判过程中,参与者所展现的肢体语言(包括眼神接触、手势以及坐姿等)和沉默现象在实际应用中有哪些显著的差异。其次,我们将进一步探讨这些非语言交际差异背后所蕴含的文化根源,并基于这些差异提出如何优化商务谈判策略的建议,以期提高跨文化商务沟通的效率和效果。

二、理论基础

在跨文化交际领域,众多理论为理解中美商务谈判中的非语言交际差异提供了有力支撑。其中,爱德华·霍尔的语境理论是分析这一现象的重要基石。该理论将文化分为高语境文化和低语境文化,中国文化通常被视为典型的高语境文化,在这种文化环境下,信息的传递不仅仅依赖于言语本身,更多地借助于语境、肢体语言以及沉默等非语言因素。人们在沟通时,倾向于含蓄、委婉地表达自己的观点,期望对方能够从整体情境中领悟深层次的含义。而美国文化则属于低语境文化,信息主要通过明确、直接的言语传递,非语言因素的辅助作用相对较小,沟通风格更加直白、坦率。

同时,霍夫斯泰德的文化维度理论也对理解中美非语言交际差异有着重要意义。在个人主义 -- 集体主义维度上,美国是高度个人主义的国家,强调个人的独立性、自主性和成就,这种价值观反映在非语言交际中,使得美国谈判者在肢体语言上可能更具开放性和自主性,较少受到集体规范的束缚。而中国是集体主义倾向明显的国家,注重集体利益、和谐关系以及群体内的一致性,这可能导致中国谈判者在非语言表达上更为内敛、含蓄,以维护集体的和谐氛围。这些理论为后续深入剖析中美商务谈判中的肢体语言和沉默现象差异奠定了坚实的理论基础。

三、中美双方商务谈判非语言差异研究3.1 非语言差异的文化根源

在中美商务谈判中,非语言差异的文化根源可以追溯到历史传统与社会结构的深层影响。中国作为一个拥有五千年文明的古老国度,其文化深受儒家思想的熏陶,强调礼仪、等级秩序以及人际关系的和谐。这种文化背景使得中国谈判者在非语言表达上更倾向于通过细微的动作传递尊重与诚意,而在美国,其文化根基更多源于个人自由与平等的价值观,这促使美国谈判者习惯于通过开放的肢体动作展现自信和坦率。此外,社会结构的不同也对非语言交际产生了深远影响。中国的集体主义社会模式注重群体内部的默契与共识,因此在谈判中,沉默往往被用作一种策略性工具,为双方提供思考与调整的空间。而美国的社会结构则更加强调个体之间的独立性与明确性,导致沉默在谈判中可能被视为一种尴尬或不确定的信号。这些文化与社会因素交织在一起,共同塑造了中美双方在商务谈判中的非语言行为差异。其中具体有以下集中表现:

首先,美方频繁的眼神接触与手势是低语境文化下“信息明确化”的体现。在低语境文化中,人们更倾向于将信息清晰、直接地传达给对方,避免产生误解。美方通过强烈且长时间的眼神接触,让对方能从他们的目光中直接读取到关注、理解与认同等信息,减少因眼神交流不足可能导致的信息模糊。丰富且大幅度的手势同样是为了强化这种信息的明确性,在阐述复杂观点时,这些手势如同辅助语言,帮助对方更直观地理解他们想要表达的核心内容。这种对信息透明化的需求,源于低语境文化下对沟通效率和效果的重视,力求在最短时间内让信息准确无误地传递给对方,从而高效推进商务谈判进程。

其次,中方克制的肢体语言源于集体主义文化对“得体性”的要求。在中国的集体主义文化中,个体行为需符合群体规范,注重维护集体和谐。在商务谈判中,克制的肢体语言被视为得体和稳重的表现。中方谈判者会尽量避免过于夸张或张扬的手势,以防止给对方留下鲁莽、不专业的印象。眼神接触也会相对温和、适度,既表达关注又不过于强烈,避免让对方感到压迫。这种克制有助于营造和谐融洽的谈判氛围,体现出中方对集体形象和人际关系的重视。而美方的“沉默焦虑”,则是其效率导向文化的产物。在美国文化中,时间被视为宝贵资源,沉默可能被解读为思考缓慢、缺乏决断力,甚至是对谈判的不重视。所以,一旦出现沉默,美方会急于打破,通过言语填补空白,保持谈判的节奏与效率。相比之下,中方在集体主义文化影响下,更能接受和理解沉默。沉默在中方看来,可能是种思考、权衡的过程,是为了更好地表达观点或避免冲突,体现出中方在谈判中的沉稳与深思熟虑。例如,为了避免在交流中显得过于直接或冒犯,人们常常会遵循一些传统的礼仪规范,比如在与长辈或上级交流时,避免长时间的眼神接触,这种做法体现了“尊长避视”的传统礼仪观念,这一观念源自儒家思想(Confucianism)。此外,在商务谈判或日常交流中,当出现意见分歧时,人们可能会采取封闭性的坐姿,这种身体语言的使用,实际上反映了一种古老的谈判策略,即“以静制动”,这一策略的智慧来源于中国古代著名的军事家孙武所著的《孙子兵法》。

再则,美方对长时沉默的排斥与西方线性时间观(Monochronic Time)相关。在西方线性时间观里,时间被看作是一条直线,有明确的起点和终点,人们习惯于按照既定的时间表依次完成各项任务。在商务谈判中,这种时间观使得美方认为每一个环节都应高效推进,长时间的沉默打破了他们预期的谈判节奏,被视为时间的浪费。他们担心沉默会导致谈判陷入停滞,无法按时达成预期目标,所以急于用言语打破沉默,让谈判回到他们认为正常的推进轨道上。而中方对沉默的包容与东方循环时间观(Polychronic Time)有关。东方循环时间观认为时间如同四季更替、昼夜循环,是一种周而复始的过程,更注重事情发展的整体节奏和时机。在这种观念下,中方谈判者不会像美方那样将沉默视为时间的无效消耗,而是把它当作谈判节奏中的一部分,是思考策略、观察对方反应的重要时刻。他们相信合适的时机总会到来,沉默或许能为后续的沟通和决策创造更好的条件。根据一项问卷调查的结果显示,有高达 68% 的来自美国的受访者表示,他们认为在谈判或对话过程中,如果出现超过 10 秒钟的沉默,就应该主动采取措施来打破这种沉默状态。这一观点反映了他们对于谈判效率的高度重视和追求。研究者 Hall 在 1983 年的研究中也提到了这一现象,指出这种行为模式是文化中对于沟通效率的体现。

最后,中方将沉默视为高语境沟通的重要组成部分。在中国的高语境文化里,很多信息并非直接通过言语表达,沉默能承载丰富的潜在含义。中方谈判者在谈判中使用沉默,有时是为了传递复杂的态度或意图,让对方通过对整体情境的感知来领会。比如,在面对美方提出的复杂条款时,中方的沉默可能意味着在权衡利弊,也可能是对某些条款存在保留意见,但不想过早暴露自己的立场。这种沉默不是简单的无话可说,而是一种策略性的沟通方式,借助沉默来营造一种含蓄的氛围,促使美方主动思考中方的潜在态度。它与中国文化中“言多必失” “沉默是金”的观念相契合,体现出中方在谈判中通过非语言手段巧妙掌控信息传递节奏和沟通主动权的智慧。同时,这种高语境下对沉默的运用,与中国传统哲学思想中注重内在感悟、不急于表露的理念一脉相承,在商务谈判中展现出独特的东方智慧。正如古代经典《论语》中所言, “君子欲讷于言而敏于行”,这句话深刻地强调了在行动和言语之间应该保持的一种平衡,即在言语上要谨慎、少说,而在行动上则要迅速、勤勉。

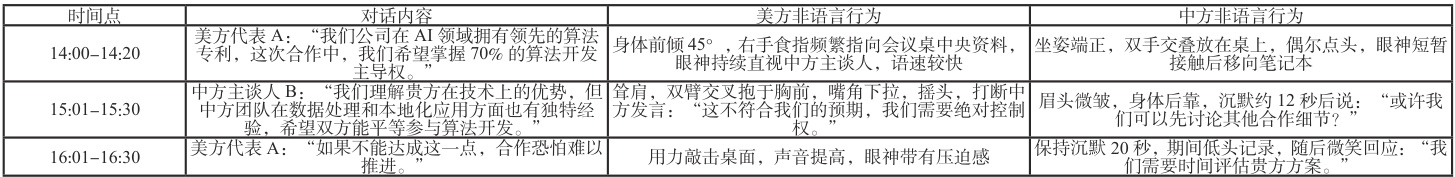

3.2 差异对谈判的影响与冲突案例案例:科技企业技术合作谈判

在这个充满活力的商业合作场景中,一家来自美国的领先科技公司与中国的一家知名企业就人工智能技术的未来发展进行了深入的谈判。美方代表在讨论中明确提出了他们希望主导算法开发权的意愿,强调了他们在人工智能领域的技术优势和研发实力。与此同时,中方代表则坚持认为,合作应该建立在技术共享的基础之上,他们认为通过双方的共同努力和知识共享,可以更快地推动技术进步,并且实现双方的共赢。双方在谈判桌上就这些关键问题进行了激烈的讨论,试图找到一个平衡点,以确保合作能够顺利进行,同时满足各自的利益需求。以下便是中美此次谈判过程中非语言行为行为列表:

表1: 中美科技企业合作谈判双方非语言行为列表

在本案例研究中,非言语交际的差异显著地影响了谈判的进程。美国代表倾向于利用肢体动作和语调变化直接表达立场,他们认为这种明确的表达方式有助于谈判的高效推进。然而,这种直接的非言语表现对中方代表造成了压迫感,特别是在美国代表频繁打断发言和提高音量的情况下,中方代表更倾向于采取防御性姿态,以沉默和克制的肢体语言作为回应。美国代表将这种行为解读为缺乏合作意愿或犹豫不决,从而进一步加剧了双方的分歧。

另一方面,中方代表试图通过短暂的沉默和温和的肢体语言来缓和紧张的氛围,并在不破坏和谐的前提下表达自己的立场。例如,在面对美国代表提出的强硬要求时,中方代表选择低头记录并保持微笑,以此传递出一种冷静和理性的形象。但这种策略并未被美国代表充分理解,他们将中方的沉默解读为拖延或不愿配合,导致谈判多次陷入僵局。值得注意的是,这些非言语行为背后的文化逻辑使得双方难以迅速找到共同点。美国代表强调效率和直接沟通,因此对沉默和委婉表达表现出明显的不适;而中方代表则更加注重关系的维护和时机的把握,认为通过含蓄的方式可以避免冲突的升级。这种文化上的错位不仅影响了信息的有效传递,还加深了彼此间的误解,使得谈判过程变得复杂且充满挑战。

此次谈判中的非言语行为差异揭示了跨文化商务沟通中的潜在障碍。如果双方未能认识到这些差异并采取适当的调整措施,可能会导致谈判结果偏离预期目标,甚至无法达成合作协议。这也再次强调了研究中美商务谈判中非言语交际差异的重要性,以便为未来的跨文化合作提供更具针对性的指导方案。

3.3 跨文化谈判策略建议

在跨文化谈判的背景下,中美双方在非语言交际方面的差异需要通过特定策略来促进沟通与合作。首要任务是培养文化敏感性。在谈判之前,双方应深入探究彼此的文化背景、价值观以及非语言表达方式,这不仅有助于减少误解,还能增进对对方行为的宽容度。例如,美国代表可以学习中国文化中的高语境特性,理解沉默在谈判中的正面意义;而中国代表则应理解美国的低语境文化特征,认识到直接表达并非不敬,而是其沟通方式的一部分。此外,了解对方的肢体语言、面部表情、甚至是穿着打扮等非语言信息,对于建立有效的沟通同样至关重要。

其次,采取灵活的沟通方式至关重要。在谈判过程中,双方应根据实际情况调整自己的非语言行为,以更好地满足对方的需求。例如,美国代表在阐述观点时可以适当降低语速,并减少使用大幅度手势,以减轻中国代表的压力感;而中国代表则可以在必要时增加眼神交流的时间,或通过简短的言语回应来缓解美国代表对沉默的不安。此外,双方还可以利用第三方调解人或翻译人员作为沟通的桥梁,帮助解读彼此的非语言信号,确保信息的准确传递。在某些情况下,甚至可以通过非语言的象征性行为,如交换礼物或进行友好的身体接触,来表达尊重和诚意。

再次,制定共同的谈判规则有助于规范双方的行为模式。例如,在正式谈判开始之前,双方可以就如何处理沉默、打断发言等问题达成共识。这些规则的建立不仅能够防止因文化差异引起的冲突,还能为谈判营造一个更加平等和尊重的环境。同时,规则的存在也提醒双方在沟通过程中保持耐心,努力寻找平衡点,而非固执于自己的习惯。在谈判中,双方还可以约定一些非语言的信号,如点头或微笑,作为对对方观点的肯定,从而促进更加顺畅的交流。

最后,重视关系建设是跨文化谈判成功的关键保障。除了关注具体的合作条款外,双方还应投入时间和精力来培养信任与默契。例如,在正式谈判之外,可以通过社交活动、文化交流等方式增进彼此的了解,为后续合作打下坚实的基础。特别是在面对分歧时,双方更应展现出开放的态度,主动寻求妥协方案,而非固守己见。这种基于长期合作关系的思维方式,将有效弥补因非语言差异带来的短期障碍,推动谈判向共赢的方向发展。在跨文化谈判中,建立良好的人际关系,往往比达成一项协议本身更为重要,因为良好的关系是持续合作和未来成功谈判的基石。

四、总结

通过对中美商务谈判中的非语言交际差异进行研究,显而易见的是文化背景在很大程度上塑造了双方的非语言行为模式。这些差异不仅体现在肢体语言的运用上,也反映在对沉默现象的理解与处理方式中。这些差异可能导致谈判过程中的误解与冲突,对谈判的最终走向产生深远影响。然而,通过深入了解彼此文化,积极调整谈判策略,并开展有针对性的跨文化培训,双方能够有效跨越这些文化障碍,在商务谈判中实现更为顺畅的沟通与合作。在全球化的大背景下,中美商务交流日益频繁,对非语言交际差异的研究和应对策略的探索具有重要的现实意义。这不仅有助于企业在国际商务活动中避免因文化误解而导致的损失,更能够促进双方建立起长期稳定且互利共赢的合作关系,为两国乃至全球经济的发展注入积极动力。

参考文献

1. 郭继荣.《跨文化非语言交际》[M]. 外语教学与研究出版社. 2015

2. 陈丽华. 《跨文化商务谈判中的非语言策略:基于中美对比的实 证分析》[M]外语教学与研究出版社. 2022

3. 华 盛 顿: 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 .U.S.-China Business Council. NonverbalCommunication in Sino-U.S. Trade Negotiations: A Report on Recent Trends.20254. 胡文仲. 跨文化交际学概论[M]. 外语教学与研究出版社,1999.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)