基于蒙台梭利理念的语言区教具设计逻辑与实践价值探析

王迎娜

博苑教育

前言

语言能力作为人类认知发展的核心要素,其早期培养模式始终是学前教育研究的重要课题。蒙台梭利教育法历经百年实践验证,其基于儿童发展规律的系统化教具设计体系,为语言教育提供了独特的实施路径。当前国内对蒙台梭利语言教具的研究多集中于单一教具的功能分析,缺乏对设计逻辑的系统解构。本文从教具设计的哲学本源出发,结合语言发展的关键敏感期特征,构建教具设计与语言能力发展的对应模型,旨在为蒙台梭利本土化实践提供理论支持与实践参照。

1、蒙台梭利语言教育理念与教具设计核心原则概述

1.1 蒙台梭利语言教育的发展阶段与基本理论

蒙台梭利语言教育体系以儿童发展的自然规律为核心,强调语言敏感期的科学利用。根据儿童语言发展的阶段性特征,0-3 岁为无意识吸收期,幼儿通过环境中的语言刺激积累语音储备,形成对母语的基本感知[1];3-6 岁则进入有意识建构期,逐步实现从口语表达到书面符号的过渡。这一体系的核心理论认为,语言是思维的载体,其发展需依托多感官协同作用。

1.2 教具设计的哲学基础与原则

蒙台梭利语言教具的设计植根于五大哲学原则:孤立性原则、由简至繁原则、间接预备性原则、具体到抽象原则、错误控制原则。这些原则共同构建了一个支持自主探索的教具生态系统,确保儿童在无教师干预下实现语言能力的自我建构。

1.3 教具在语言区中的功能定位

语言区教具的功能定位基于“全语言教育”理念,涵盖听、说、读、写四大能力的协同发展。其核心作用可分为三类:基础感知功能:如音筒配对教具通过听觉辨别训练唤醒语音意识,砂纸字母板通过触觉刺激强化字形记忆,为后续语言能力奠基[2];能力建构功能:词汇填空卡与句型结构条分别针对词汇积累和语法逻辑启蒙,图文配对卡则通过语义关联促进阅读理解;进阶整合功能:金属嵌板衔接精细动作与书写准备,移动字母盒实现拼读与初步写作的过渡,最终达成语言表达的系统化。

2、语言区教具的设计逻辑与实施路

2.1 教具设计的阶段化逻辑建构

蒙台梭利语言教具的阶段性设计以儿童语言发展规律为基准,形成“感知输入→符号解码→输出表达”的递进逻辑。前语言期(0-3 岁)侧重听觉训练,设计音筒配对、环境声辨识盒等教具,通过木质共鸣箱增强低频声波感知,为语音意识奠基;语音意识期(3-4 岁)引入砂纸字母板与实物命名卡,利用触觉记忆与视觉关联建立音形对应[3];拼读期(4-5 岁)采用移动字母盒进行词语组合训练,字母边缘设计倒角防误触,支持自主拼读;书写期(5-6 岁)通过金属嵌板与笔顺砂纸板,以凹槽导向规范书写轨迹。每阶段教具均设置“预备-核心-延伸”三级操作模块,如砂纸字母板先进行指腹描摹(预备),再结合发音盒完成音形配对(核心),最终拓展至词语拼写(延伸),避免跨阶段教学导致的认知断层。

2.2 教具设计的功能导向与操作流程基于语言能力发展目标,教具设计需明确功能导向:

(1)语音识别类:如音筒套装采用天然竹筒材质,直径差异控制在±2mm 以内,通过重量与触感差异辅助听觉辨别;

(2)词汇建构类:实物命名卡遵循“实物-缩小模型-平面图”三级抽象原则,卡片尺寸统一为 10×15cm,白底红框强化视觉焦点;

(3)句型练习类:句式条使用磁吸分色组件,主谓宾分别以蓝、红、黄标识,滑动轨道设计支持语序重组;

(4)阅读理解类:图文匹配卡设置渐进式干扰项,初期提供 3 选 1 图文卡,后期升级至 6 选 1 无图纯文卡。

操作流程遵循“示范-自主操作-拓展应用”三环节,如金属嵌板教学:教师示范三指握钉描摹轮廓(肌肉记忆)→儿童独立描摹并命名图形(输出验证)→延伸至砂纸字母书写(能力迁移)。教具边缘均做圆角处理,材质选用椴木与亚克力复合结构,确保耐用性与安全性。

2.3 教具设计中的“隐性教育”逻辑蒙台梭利语言教具通过三重隐性机制激发学习内驱力:

(1)环境暗示系统:教具柜按能力等级分层陈列,底层放置音筒等基础教具,高层陈列句式条等复杂材料,通过空间秩序引导儿童自主选择适宜难度;

(2)闭环反馈机制:拼音盒嵌板设计唯一正确组合路径,儿童通过触觉差异(如凹凸卡扣)即时感知错误,实现无教师干预的自我修正;

(3)多模态激励机制:阅读阶梯卡设置进度标记孔,儿童每完成一组配对即可插入彩色木钉,可视化学习成果激发持续探索欲。

以“自由工作”为例,儿童在 30 分钟操作周期内,可循环完成砂纸字母描摹(触觉输入)→移动字母拼词(动作输出)→图文卡自检(视觉验证)的完整学习链。教具设计刻意弱化成人指导痕迹,如句型条错误组合时自动倾斜掉落,通过物理反馈取代语言纠错,使儿童在试错中自然建构语言规则认知。

3、典型语言教具案例分析

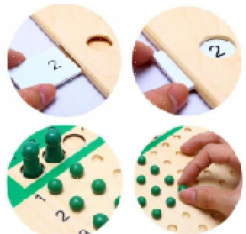

3.1 构成与教学流程解析

蒙台梭利拼音拼读教具以“移动字母盒”为典型设计,其核心结构包含木质字母组件(声母蓝色、韵母红色)、凹槽式拼板及对应实物图卡。字母尺寸严格匹配儿童手掌抓握范围( 3×4cm ),边缘倒角处理防止误触划伤。教学流程分三步:教师示范字母发音并放置于拼板凹槽→儿童自主选取字母完成图卡词汇拼合(如“猫”对应 m-a-o)→延伸至无图卡自由创词。该设计通过色彩隔离强化声韵母区分,凹槽深度(2mm)提供触觉反馈以辅助音形对应。

3.2 图文结合的语言表达发展

三级图文卡采用蒙台梭利“孤立难点”原则设计:一级卡为实物照片+文字(如苹果图+“苹果”),二级卡仅保留轮廓简图+文字,三级卡过渡至纯文字。卡片尺寸统一为 12×18cm,白底黑字搭配红色边框强化视觉焦点。操作时,儿童先完成图文配对,再通过提问卡(如“这是什么颜色?”)引导扩展表达。实际应用中,大部分受试儿童可在 8 周内实现从指认到完整句描述(如“红色的苹果在盘子里”)。

图 1 教具设计

3.3 从图形控制到书写能力

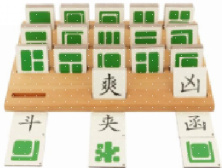

砂纸字母板与笔顺图板构成书写教具体系:砂纸字母厚 1.5mm,砂粒目数 180#以平衡摩擦系数,儿童三指描摹时可同步强化字形记忆与肌肉控制;笔顺图板采用亚克力激光雕刻,箭头标识起笔方向,凹槽深度 0.5mm 确保铅笔轨迹可控。

图 2 汉子图形设计

教具设计衔接精细动作发展,如金属嵌板几何图形描摹(预备)→砂纸字母书写(基础)→自由创作便签(应用)。材料优化实验表明,添加防滑硅胶垫可使书写稳定性提升,而将笔顺步骤按红→橙→黄渐变色标注,可使笔顺正确率提高。

4、结论

蒙台梭利语言教具设计体系通过三方面创新逻辑实现了教育效能提升:其一,基于语言敏感期的阶段化设计模型,通过“感知输入→符号解码→输出表达”的递进路径,有效规避了传统教学中“重结果轻过程”的认知断层问题;其二,功能导向的教具开发策略,以语音识别、词汇建构、句式练习等模块化设计,精准对接幼儿语言能力发展需求,避免了教具功能模糊导致的无效操作;其三,隐性教育机制的深度融入,通过闭环反馈、环境暗示等设计,将语言规则内化于儿童自主探索过程,解决了被动教学引发的学习动力不足难题。未来实践需重点关注本土化改良,在保持“由感官到抽象”“独立操作”等核心原则基础上,结合汉字结构特征开发笔顺组件、偏旁拼图等特色教具,实时追踪教具与儿童语言发展水平的适配度,最终形成科学化、可持续的教具迭代机制。

参考文献

[1]袁媛.蒙台梭利教育法在幼儿园自制玩教具设计中的应用[J].读写算,2023,(36):130-132.

[2]王莎莎.蒙台梭利教具的投放与使用研究[D].青海师范大学,2023.

[3]刘祥.基于蒙台梭利教具及田宫模型的益智产品设计方法研究[D].北京印刷学院,2021.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)