“互联网 +” 背景下大学数学线上线下混合式教学模式创新探索

王云霞

山东英才学院 山东省济南市 250104

引言:

当下“互联网+教育”快速发展,大学数学却受传统教学单一、线上资源零散等问题制约,学生学习积极性与效果不佳。混合式教学本是突破方向,但实践中仍有节奏难控、评价滞后等问题,亟需探索创新模式,让线上线下教学深度融合,更好服务大学数学教学。

一、“互联网+”背景下大学数学教学现状与问题(一)现有线上教学的不足

大学数学线上教学尚未发挥“互联网+”优势,反而暴露诸多问题。首先是资源碎片化严重,老师推送的MOOC微积分视频、题库网站的线性代数习题、第三方平台的概率论微课分散在不同渠道,登录账号与学习进度无法同步。学生为学一个章节需在多个平台切换,找资料耗时远超学习本身,且零散资源难以串联成体系。其次是线上线下完全脱节。老师让学生线上预习“矩阵变换”视频,线下课堂却仍按固有节奏从头讲解,忽略学生标注的疑问;线下讲完复杂的“微分方程求解”后,未配套上传拆解视频,学生课后只能乱搜资源,且内容与课堂方法不符,越学越乱。最棘手的是缺乏有效监督,线上学习全靠自觉。不少学生“挂课不听课”,线上作业存在抄答案现象,老师仅能通过提交结果判断,却无法掌握真实学习状态。曾有班级线上测试平均分不低,但线下提问时,半数学生答不出“导数的几何意义”,线上学习质量难以保障。

(三)混合式教学实践中的痛点

大学数学混合式教学实践中仍有不少棘手问题。首先是教学节奏难把控,课前“微积分导数”线上预习任务,部分学生不仅完成基础内容,还能提出经济学应用的深层问题;但也有学生未看完基础视频,线上测试错题率超 60% 。线下课堂若侧重难题,基础弱学生跟不上;若反复讲基础,学有余力学生觉浪费时间,最终只能按“中等水平”推进,两边需求都难满足。其次是教师线上工具操作生疏拖后腿。有老师用直播平台时,课前半小时才发现不会分享PPT,折腾十分钟后压缩了互动环节;还有老师用互动软件答题时,因未设好时间,学生刚看题就自动收卷,打乱教学流程,严重影响学习体验。最关键的是评价体系滞后。线上积极参与、完成预习的学生,可能因期末发挥失常影响总评;而线上“挂课不学习”、靠期末突击刷题的学生,也能得不错分数。这种评价既难反映真实学习状态,也无法激励学生参与混合式教学全程。

二、“互联网 +, 背景下大学数学混合式教学模式创新设计(一)“三段六步”教学流程设计-以高等数学“微积分”章节为例

1、课前预习阶段(线上主导)

在微积分“极限定义”章节的课前预习环节,老师会提前 3 天在学习平台上推送精心挑选的线上资源:不是完整的MOOC课程,而是截取其中 15 分钟讲解“极限直观理解”的核心片段,搭配自主制作的 3D动画——动画里用小球不断趋近桌面边缘的动态过程,帮学生理解“无限接近但不重合”的概念,最后附上10 道基础预习题,题型涵盖“判断简单极限是否存在”“计算常数列极限”等。学生需要在规定时间内看完视频,把没懂的地方比如“为什么极限定义里要强调‘任意小的正数’”写在疑问区,再完成测试提交。老师会在课前1 天查看后台数据,发现“分段函数在间断点处的极限”这道题错题率高达 65% ,“极限定义中ε与δ的关系”是高频疑问,便把这些内容定为线下课堂的重点讲解方向,避免课堂上做无用功。

2、课中深化阶段(线下主导+线上辅助)

到了线下课堂,老师不会从头讲极限定义,而是直接聚焦线上暴露的问题。先拿着学生的高频疑问“ε与δ的关系”展开,结合黑板一步步推导极限运算的基本公式,比如“两个函数和的极限等于极限的和”,推导过程中还会回头呼应线上动画里的小球案例,帮学生串联知识。讲完公式后,让学生 4 人一组,用线上的“微积分虚拟仿真实验室”工具——在电脑上输入不同函数表达式,观察当自变量趋近于某个值时,函数图像的变化趋势,验证刚才推导的极限结论,每组要把验证结果截图上传到课堂互动平台。有小组发现“当函数在某点无定义时,极限仍可能存在”,老师就顺势引导全班讨论。最后,老师用线上答题器发 15 道随堂测试题,题目针对性覆盖刚才讲解的重点,学生提交后系统实时出分,老师当场把正确率低于 50% 的“复合函数极限计算”题拿出来,让做对的学生分享解题思路,现场解决问题。

3、课后拓展阶段(线上线下融合)

课后,老师会根据课堂测试数据,给学生推送个性化的线上巩固资源:针对“复合函数极限”没掌握好的学生,推送 10 分钟的专题微课,拆解“换元法求复合函数极限”的步骤;给基础好的学生额外发“极限在物理学瞬时速度计算中的应用”拓展习题。同时布置线下实践项目—让学生找生活中的不规则图形,比如家里的扇形桌布、小区的曲边花坛,用微积分里的“分割、近似、求和、取极限”思路计算面积,要求写出详细的测量过程和计算步骤,形成项目报告。一周后,学生把报告上传到线上平台,老师挑选 3 份优秀案例,在下次线下课堂展示:有学生用坐标纸分割花坛轮廓,近似计算小矩形面积求和;还有学生用手机拍照后导入绘图软件标注坐标,用定积分公式计算。展示时,学生上台讲解自己的思路,其他同学可以在线上互动区提问,比如“如何确保分割的小矩形足够小以减少误差”,形成线上线下联动的成果交流氛围。

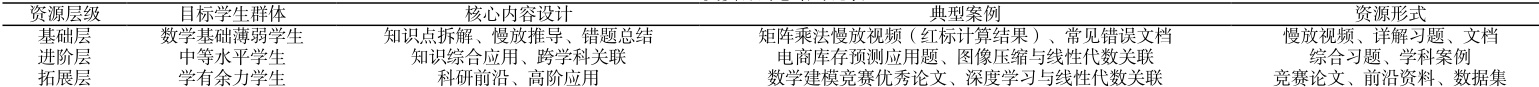

(二)分层化教学资源设计

1、基础层资源

针对数学基础薄弱的学生,基础层资源会把复杂知识点拆解得更细致。比如线性代数讲“矩阵运算”时,会提供公式推导慢放视频——老师在视频里一步步写矩阵乘法的计算过程,每乘完一行一列就停顿3 秒,用红色标注计算结果,还会口头提醒“注意行乘列的对应顺序,不能搞反”。基础习题详解也很贴心,每道题都分步骤拆解,像 ⋅⋅2×3 矩阵与 3×2 矩阵相乘”的习题,不仅写清第一步“第一个矩阵第一行乘第二个矩阵第一列”的计算过程,还标注容易出错的“符号问题”,比如负数相乘的结果符号怎么确定。另外,还会附带“常见错误总结”文档,把学生常犯的“矩阵加法与乘法混淆”“漏乘元素”等问题列出来,配上错误案例和正确解法,帮基础弱的学生夯实基础。

2、进阶层资源

面向中等水平学生的进阶层资源,会侧重知识的综合应用和跨学科关联。比如概率论部分,会推送综合应用题,像“某电商平台根据历史销售数据,预测双十一大促期间某商品的库存需求量,要求考虑节假日消费波动、竞品促销影响等因素”,题目里会给真实的销售数据表,让学生用概率分布模型分析。学科交叉案例也很丰富,比如“概率论在金融风险分析中的应用”案例,会讲解如何用正态分布计算股票收益率的波动范围,评估投资风险;还有“线性代数在图像压缩中的应用”,用简单的矩阵变换原理,解释手机照片如何在减小存储空间的同时保持清晰度。这些资源会引导学生把数学知识和实际场景结合,提升综合运用能力。

3、拓展层资源

给学有余力学生的拓展层资源,会偏向科研前沿和高阶应用。比如会提供近三年全国大学生数学建模竞赛的优秀论文,里面有“疫情期间区域人员流动预测”“新能源汽车充电需求优化”等真实课题,附带专家点评,分析论文中用到的数学模型(如微分方程模型、整数规划模型)的设计思路。还有“大数据分析中的数学方法”资料,讲解如何用随机森林算法处理高维数据,用贝叶斯网络进行用户行为预测,里面会推荐相关的开源工具和数据集,让学生尝试动手实践。另外,还会分享数学领域的前沿动态,比如“人工智能中的深度学习与线性代数的关联”,帮学生拓宽视野,为后续参与科研或竞赛打下基础。

三类资源的总结对比表

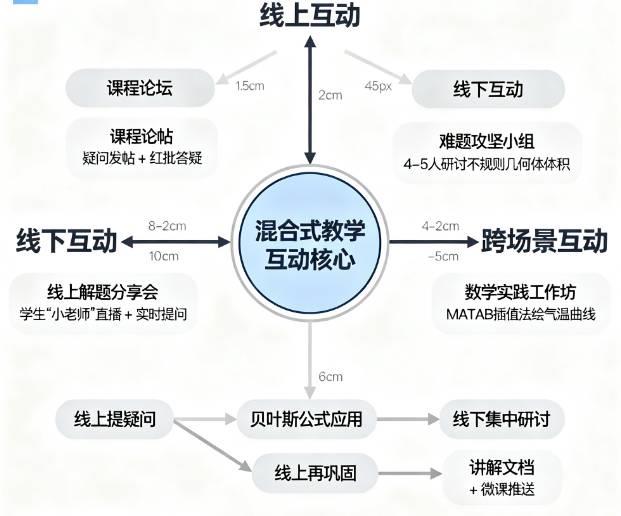

(三)多元化互动场景设计(如图 1)

1、线上互动

线上互动会围绕“便捷交流、互助学习”搭建场景。课程论坛里,学生遇到问题可以随时发帖,比如学微积分时卡在“不定积分换元法”,就能上传自己的解题草稿,标注不懂的步骤;老师每天固定 1 小时在线答疑,会用红色批注修改草稿,指出“换元时未同步替换微分变量”的问题,其他同学也能在帖子下补充不同的解题思路。每月还会开展1 次线上“数学解题思路分享会”,用直播形式进行——邀请解题能力强的学生当“小老师”,在镜头前讲解自己做“线性代数方程组求解”题的思路,比如“什么时候用克莱姆法则,什么时候用矩阵初等变换更简便”,直播时学生可以在评论区实时提问,“小老师”当场解答,老师则在后台补充点评,让线上互动既有针对性又有参与感。

2、线下互动

线下互动会侧重“协作探究、实践操作”。课堂上会组织“数学难题攻坚小组”,4-5 人一组,针对老师给出的难题讨论解题方法,比如“用微积分求不规则几何体的体积”,小组里基础好的学生可以分享“如何建立合适的坐标系”,基础弱的学生负责记录思路,最后每组派代表上台讲解,老师再点评补充。还会设置“数学实践工作坊”,比如让学生用MATLAB软件解决实际问题——给定某城市一周的气温数据,让小组合作用插值法绘制气温变化曲线,再预测第二天的气温,过程中老师会巡视指导,帮学生解决软件操作问题,比如“如何导入数据、如何选择合适的插值函数”,让学生在动手实践中加深对数学知识的理解。

3、跨场景互动

跨场景互动会构建“疑问解决-巩固强化”的闭环。学生在线上平台提交的复杂问题,比如“概率论中贝叶斯公式在医学诊断中的具体应用”,老师会先整理这些问题,在下次线下课堂集中研讨——先让学生分组讨论“为什么要用贝叶斯公式计算患病概率”,再由老师结合具体案例讲解公式的应用逻辑。研讨结束后,老师会把课堂上的讲解重点、学生的优秀讨论成果整理成文档,配上相关的微课视频,上传到线上平台,推送给参与讨论的学生,让他们课后可以再次回顾。比如有学生没完全理解“先验概率与后验概率的区别”,就能通过线上资料进一步学习,还能在平台上继续提问,形成“线上提疑问-线下解难题-线上再巩固”的完整互动链条。

三、结束语

大学数学混合式教学模式的创新探索,不仅针对性解决了传统教学、单纯线上教学及早期混合式教学中的问题,更通过系统化的流程设计、分层化的资源供给与多元化的互动场景,让线上线下教学真正实现“1+1>2”的效果。这种模式既让抽象的数学知识更易理解,也充分调动了学生的学习主动性,还为教师教学提供了更科学的路径。后续还需结合教学实践中的反馈,持续优化资源内容与平台功能。

参考文献:

[1] 刘西平. 信息化背景下大学数学混合式教学模式实践研究[J]. 知识窗(教师版),2024(6):57-59.

[2] 刘西平. 信息化背景下大学数学混合式教学模式实践研究[J]. 知识窗(教师版),2024(6):57-59.

[3] 刘莎莎." 互联网+" 背景下公共基础课程教学创新与实践[J]. 现代商贸工 业,2024,45(3):215-217.

[4] 刘莎莎." 互联网+" 背景下公共基础课程教学创新与实践[J]. 现代商贸工 业,2024,45(3):215-217.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)