精密工程测量中全站仪自动观测系统的优化与实践

陈涛

身份证号:6105281989****6913

键词:精密工程测量;全站仪自动观测系统;测量精度;数据处理;自动化

引言:精密工程测量对于现代建筑,道路铺设和隧道开挖都有着举足轻重的地位,全站仪自动观测系统这一先进测量设备在工程测量方面得到了广泛的应用。但是虽然全站仪自动观测系统对测量效率的提升有明显的效果,但是在具体的使用过程中仍然存在着测量精度不够等问题、数据处理和传输效率低,自动化程度比较低。这些问题不但制约着测量的精度与效率,而且影响着整个系统运行的可靠性。所以如何对全站自动观测系统进行优化,让该系统在精密工程测量当中发挥更大作用就成了值得我们进一步研究的课题。

、全站仪自动观测系统技术原理

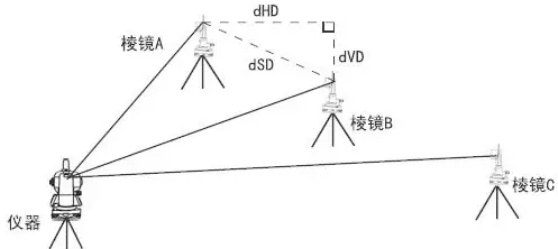

全站仪自动观测系统技术原理是建立在电子测距与角度测量这两个核心技术之上。就电子测距而言,是利用电磁波测距的原理,利用电磁波的发射与接收计算出测量点到目标点的距离。由于电磁波在大气中传播的速度几乎接近光速,全站仪可以准确地测量电磁波的往返时间,并结合大气改正系数,从而计算出准确的距离。角度测量主要有水平角与垂直角的测量两种,水平角的测量一般借助于光电扫描度盘或者编码度盘来实现,角度信息采用光电转换技术转换成电信号加以处理;垂直角的测量是通过内部的倾斜感应器或垂直度盘来完成的,这样做是为了确保测量数据的精确度。

系统由测角系统,测距系统,数据处理系统,通讯接口,键盘及电源组成。测角系统承担着完成测角功能的任务,测距系统测量距离,数据处理系统对测量数据自动记录,通讯接口用来连接内存和计算机实现信息的双向传输,键盘可以进行测量时的数据录入或者操作命令,电源给全站仪供电。此外,系统还可以根据实际需求连接到同轴望远镜、双轴自动补偿系统等辅助工具,以增强系统的功能性,进而达到自动化测量的目的,为高精度的工程测量提供了高效且精确的数据支撑。

图 1 原理示意图

二、现有全站仪自动观测系统存在的问题分析

(一)测量精度方面的问题

全站仪自动观测系统的测量精度存在着许多问题。地形起伏及环境干扰对测量精度有着重要影响,存在大范围地形起伏地区仪器和目标之间视线容易被遮挡,从而造成测量数据的误差加大;大气折射使光发生弯曲而使测量距离、角度发生偏离,温度的变化使仪器发生热胀冷缩而影响测量精度,风力作用下仪器发生抖动而使测量数据失去稳定性[1]。仪器本身的精度有一定的局限性,虽然全站仪的精度有了一定的提高,但是由于制造工艺,材料质量的原因,会影响仪器的测距和测角精度,这些限制条件会使高精度测量任务的测量结果达不到工程要求。另外,在测量过程中,人为的操作误差,例如仪器对中、整平的不准确,目标照准的不精确等,也会对测量的精度产生负面影响。这几个问题交织在一起影响了全站仪自动观测系统测量的准确性,必须采取有效的解决方法。

(二)数据处理与传输方面的问题

全站仪自动观测系统的数据处理和传输中存在着许多问题。缺乏数据处理能力是个大问题,由于测量任务越来越多,数据量呈现爆炸式上升,而传统数据处理算法面对大量数据显得捉襟见肘,处理速度慢、计算精度不高,很难达到实时性、准确性要求。同时由于数据处理算法不够完善,也使数据潜在信息很难得到充分发掘,从而影响测量结果可靠性。

数据传输中稳定性与安全性比较突出。信号干扰和网络故障都可能造成数据传输中断或者数据丢失而影响测量的连续性。另外,测量数据中蕴含着重要工程信息,如果对其进行传输时没有采取有效的安全防护措施则很容易发生数据泄露或者篡改等情况,从而对工程造成严重损失。在实际的数据传输过程中,全站仪与计算机的数据交互可能会因为通信参数的不恰当设置或传输协议的不匹配等因素导致传输错误,从而影响数据的准确采集和应用。

(三)自动化程度与可靠性方面的问题

全站仪自动化观测系统的自动化程度和可靠性都存在着一定的问题。在自动化程度上,虽然已经具有了一定的自动化功能,但是仍然需要人为的干预。测量任务规划及仪器初始化设置往往需要人工进行,加大了工作量,且容易引入人为误差。在面临复杂的测量情况时,该系统很难自动对测量方案进行调整,且缺乏灵活的应变能力,不能根据环境的变化对测量流程进行实时的优化。

从可靠性的角度来看,系统的故障是个很大的隐患。可能会发生仪器死机和数据丢失的情况,从而影响测量工作的进展,造成数据丢失和破坏,使项目蒙受损失。环境因素中的高温,潮湿和沙尘也影响了系统的稳定性并缩短了仪器的使用寿命。另外,系统软件在稳定性和兼容性方面仍有提升的空间,软件中的漏洞可能会引发数据处理失误或系统崩溃,从而对测量结果的准确性和可靠性产生不良影响。

三、全站仪自动观测系统的优化实践方案

(一)测量精度优化措施

对全站仪自动化观测系统的测量精度进行优化的措施,需要从多个方面入手。定期校准对保证测量精度至关重要,选用经过计量机构检定合格的标准电阻或者信号发生器为可靠的标准源可确保校准基准准确。同时应重视环境控制,稳定室温为 23±5°C 时标定,以免温度波动引起热漂移,也应远离振动源和大功率设备等强电磁场,以防外界干扰。在校准过程中,需要进行细致的调节,逐渐微调校准旋钮,观察数值的变化趋势,以避免因大幅度操作而产生的非线性误差。

采用多传感器融合技术,对提高测量精度同样具有十分重要的意义。通过将全站仪与其他传感器,例如GPS 和激光扫描仪等进行集成,可以充分利用各种传感器的优势,实现从多个角度和维度的测量。结合 GPS 的高精度定位功能进行全站仪的测量结果修正,可以提高测量的精度与可靠性。激光扫描仪所快速采集的三维地形信息可以为全站仪测量工作提供更加精确的地形数据并降低地形起伏对于测量精度造成的影响。

提高误差校正算法也是至关重要的。测量误差的产生是由于测量方法,测量仪器的精度以及被测人员的视觉习惯这些客观因素引起的,这些因素是不能消除的,但是可以采用改进的算法来减小误差。利用大气折射校正算法校正大气折射造成的误差,利用温度补偿算法补偿温度变化造成仪器误差。也可采用最小二乘法及其他数据处理方法进行测量数据平差,使测量结果更加准确、可靠。另外,为了进一步提高测试结果的准确性,需要对偏移误差进行补偿,可以先对短路通道偏移误差进行测量,然后再利用后续读数对该数值进行扣除。

(二)数据处理与传输优化方案

数据处理和传输的优化方案是全站仪自动观测系统的关键。在数据处理中,应优化算法,增强处理能力。利用并行计算技术把数据处理任务分配给多台处理器进行同步处理以加快处理速度。采用先进的数据挖掘与机器学习算法对测量数据进行分析处理,发掘潜在信息以提高处理的准确性与可靠性。同时为了进一步提高测试结果的准确性,需要对偏移误差进行补偿,可以先对短路通道偏移误差进行测量,然后再将该值从后续读数中扣除。

数据传输中,对传输协议进行了完善,保证了稳定性与安全性。利用加密传输技术对传输数据进行加密,避免泄露与篡改。采用冗余传输技术实现了重要数据的多次传输以提高其可靠性。建立数据传输监控机制对数据的传输状态进行实时监控,发现问题及时处理。还可以利用正在出现的边缘/雾计算技术来优化数据处理和传输。边缘计算对网络边缘进行数据处理,可以对时间敏感数据进行分析和处理,对终端设备做出快速反应,降低了对于时间敏感数据应用的响应延迟。雾计算同边缘计算相似,两者均可以成为优化数据处理及传输的一种有效方法,从而使全站仪自动观测系统数据处理及传输更高效、更安全、更稳定地进行。

(三)自动化程度与可靠性提升策略

在全站仪自动观测系统的实际应用中,提升自动化程度和可靠性得从日常使用痛点入手,把技术落到实处。比如,针对野外作业时仪器意外碰撞或部件老化的问题,可以给全站仪设计双电源模块,主电源没电了自动切换备用电池,遇到隧道、地下管廊等 GPS 信号差的环境,系统可以自动从卫星定位切换到 UWB 超宽带标签定位,再结合仪器内置的陀螺仪,三重定位数据互相校准,就算在复杂地形里也能把测量点位误差控制在2 厘米内。

操作流程上,过去设置测量路线得技术人员手动输入坐标,现在可以提前用无人机扫描工地,生成三维点云模型后直接导入系统,全站仪就能自己规划最优观测路径,遇到临时障碍物还能绕开走。比如修高速公路时,遇到未拆除的临时围挡,仪器会自动调整角度,先测其他点位,等障碍移除后再补测,全程不用人盯着。数据传输方面,给仪器加装 4G/Wi-Fi 双模网卡,测量数据实时传到云端,同时本地存储保留 30 天记录,就算网络断了也能继续干活,等信号恢复自动补传,避免数据丢失。

四、结论

全站仪自动观测系统对于精密工程测量具有重大意义,但是目前的系统普遍存在着测量精度低,数据处理和传输困难,自动化程度和可靠性不高等问题。采用多传感器融合技术,完善误差校正算法,优化数据处理算法,完善传输协议,智能化测量任务规划和系统可靠性设计的优化措施可以有效地增强系统性能。这些优化策略经过了实践验证,能够提高测量精度,加强数据处理及传输的稳定性及安全性,促进自动化程度及可靠性的提高,从而为精密工程测量工作提供更加强大的数据支持,今后还需要不断改进技术,才能满足日益发展的工程需要。

参考文献:

[1]张闯.浅析智能全站仪自动照准精度在核电工程测量中的应用与研究[J].移动信息,2023,45(2):205-207.

[2]李纳,毛俊涛,徐国胜.多台自动化全站仪联测系统在地铁保护监测中的实践[J].城市勘测,2023(2):140-143.

[3]刘洪燕,黄兆录.浅谈现代测绘技术在工程测量中的应用与改进措施[J].中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2024(001):000.

[4]韩支圆.工程测量中的误差分析与质量控制策略应用研究[J].工程与建设,2024,38(6):1294-1295.

[5]张荆帅,陈书鹏,严妮.基于物联网技术的全站仪遥控系统[J].计算机测量与控制,2024,32(12):131-138.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)