复合型智能辅助行走装置的设计与应用场景分析

马红丽 董玉祥 严宇凯 汪念孜 陈铭 徐俊杰

上海杉达学院 上海市 201209

1 引言

随着全球人口老龄化加剧与残障人群出行需求提升,辅助行走装置已成为改善特殊群体生活质量的关键产品。根据联合国关于人口老龄化的标准界定,60 岁及以上人口占总人口的 10% 以上或 65 岁及以上人口达到总人口的 7% 以上,一个国家或地区便步入老龄化社会行列。截至 2022 年末,我国总人口达到 1.41175 亿人,其中 65 岁及以上老年人口为 20978 万人。这一数据不仅映射出我国人口结构的重大变迁,也是对社会保障体系的挑战。通过以上分析可以明显看出,我国正面临养老领域的重大挑战,并且老年人用品行业的发展跟不上老年人口总量的增长。现有市场上仍存在着许多问题,如产品类别细化程度不够,产品安全质量没有保证,产品市场定位不够清晰等[1]。通过调研,传统助行装置仅能满足基础居家支撑,在户外复杂路况、康复训练场景适应性差;现有智能拐杖虽集成定位、摔倒报警等功能,但存在功能碎片化、缺乏场景化模式切换、特殊场景覆盖不足,例如康复机构适配、公共场所导航缺失、操作复杂等局限[2]。在此背景下,研发“多功能整合、多人群适配、多场景覆盖”的复合型智能辅助行走装置,成为解决当前助行产品发展的核心方向。

2 研究现状及需求分析

2.1 国内助行产品研究现状

当前国内智能助行产品围绕“安全监测”与“基础辅助”展开,场景化设计存在明显短板,我们主要从下面三个方面阐述软硬件及功能方面的不足。例如硬件选型局限,主要体现在核心控制器以 STM32F103RCT6 等单片机为主,传感器多采用 PulseSensor心率模块、HT2828Z3G5LGPS 模块,通信依赖 SIM800A/GSM 模块,但硬件适配性局限于单一场景,缺乏多场景抗干扰设计[2]。功能集成碎片化也有不足:主流产品聚焦定位、摔倒检测与一键呼救,功能调用无场景联动。例如,蔡鑫斌团队通过 YOLOv5模型实现摔倒识别,但未结合居家低矮障碍、户外台阶等场景差异优化算法[3];刘世龙团队通过三轴加速度传感器校正姿态,却未针对康复训练特定步态调整参数[2]。场景与交互不足对于用户是比较突出的问题,场景覆盖仅停留在基础居家与简单户外,缺乏康复机构专业训练、大型公共场所导航适配;无场景化模式切换,如户外强光下屏幕显示不清、康复训练数据采集频率不足;未结合场景简化操作,老年人紧急户外场景难快速调用呼救功能错误!未找到引用源。

2.2 目标用户的场景分析

产品设计的基础之一是用户的分析。通过深入了解用户的行为模式和特点,可以为后续产品设计提供重要的参考依据。在老年人产品设计中,首要任务是全面了解目标用户群体的生理和心理特征,以此为基础进行设计和开发[4]。之后需要对目标人群展开使用场景调查,充分把握目标人群在使用相关产品时的个体需要,深入挖掘目标人群的实际需求。

2.2.1 老年人场景需求

在居家方面,装置需要识别门槛、拖鞋等低矮障碍,监测浴室湿滑地面,支持一键呼叫社区网格员。对于菜市场、公园等户外场合,需要精准导航至目的地,识别路面凹陷、碎石,语音查询公厕、休息椅等便民设施。在超市、医院等公共场合,需要适配拥挤人群避障,定位电梯、无障碍通道,共享实时位置给家人。

2.2.2 视障、康复人士场景需求

在社区方面,需要语音播报餐桌、沙发等物品位置,去识别室内台阶、门框,避免碰撞。帮助我们精准识别盲道断点、公交到站信息,语音提示红绿灯状态。康复人群在居家康复场景中,用户需要能够按计划设定步态训练目标。同时,相关数据需能够同步至家庭医生,以便进行远程跟踪与指导。其次,在康复机构场景中,助行器需能够适配步态分析仪等专业设备,支持康复师远程调整支撑力度、步频等关键参数,并自动生成训练报告,以提升康复训练的精准性与效率。第三,在户外康复场景,设备应能够识别平缓路径,主动避开崎岖路面,并在用户心率过高时及时发出休息提醒,保障运动安全。

3 助行器设计实践

3.1 设计方案

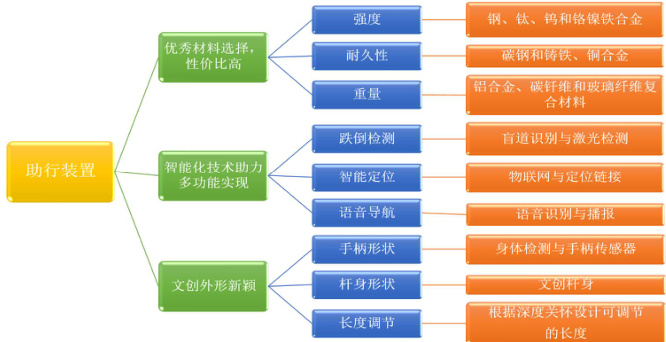

助行器(Walking Aids),属于康复辅助器材的一种,主要用于帮助人站立和行走0。基于以上需求,以“安全保障、舒适便携、智能交互”为核心理念,集成五大功能模块开展了助行器设计实践,力求适配多类康复场景与不同用户群体。

健康监测模块集成了多项生理参数传感功能。使用 PulseSensor 心率传感器监测心率,范围 30–200 次/分,误差不超过±2 次/分;MLX90614 体温传感器监测体温,范围-70 至 380∘C ,误差 ±0.3∘C ;无创血压传感器监测血压,范围 60-200mmHg ,误差±3mmHgℓ 。该模块还可按不同康复场景自动调整采集频率。此外,通过在轮组与握柄加装压力传感器(量程 0–500N)。定位与通信模块采用双模定位设计,使用HT2828Z3G5L 芯片同时接收 GPS 与北斗信号,户外定位精度不超过 3 米,城市高楼环境中≤5 米,室内或康复机构内通过 Wi-Fi 辅助定位精度可达 2 米以内。紧急通信方面,搭载 SIM800AGSM 模块,依据场景智能选择呼叫对象,若多次呼叫无人接听,设备将自动转接 120 急救中心,并发送包含具体位置信息的短信。该模块还支持物联网对接,通过 Wi-Fi 接入阿里云 HaaS 平台,实现数据安全共享:居家时数据传至家人,康复训练时传至康复师,进入公共场所则对接管理系统,所有传输均经 AES-128 加密以保证用户隐私。智能交互模块集成了语音控制与场景切换功能,采用 ESP32-A1S 模块与百度语音识别技术,支持通过“切换居家/户外/康复模式”等指令自动调整传感器参数与功能优先级。同时提供场景化简洁指令。该模块还具备温控与显示功能,通过DS18B20 传感器监测环境温度,在冬季户外低于 10∘C 时启动握柄加热器,夏季康复环境高于 28∘C 则启动风扇降温。屏幕显示内容也随场景优化。结构与文创模块注重外观与实用性的结合。采用碳纤维主体结构,整机重量控制在 600–800 克,配以 Pu 握柄与透气棉、记忆棉腋托(附防水涂层),以及可双向变形的轮组设计:居家用时为水平轮,户外切换为垂直轮,康复模式下则为缓慢滚动状态,折叠后整体长度仅 50 厘米,兼顾便携与稳定。文创设计方面提供多款配色:居家款为米白或浅灰,户外款为荧光黄或橙红色,康复款则为浅蓝或淡绿,用户还可定制机身图案,以减轻医疗器械的冰冷感。各场景下均保留核心功能按钮,布局清晰,避免操作混淆。

3.2 关键技术

关键技术是实现智能助行装置多功能、多场景适配的核心支撑。首先是多场景适配技术。该技术支持传感器根据不同使用环境动态调整参数,例如在康复模式下步态监测频率可达每秒 1 次,而居家模式下生理参数采集频率则为每 5 分钟一次;预警距离也依场景设定,如居家 0.5 米,户外 3 米;摔倒识别算法中的角度阈值同样因场景而异。此外,双模定位融合技术将 GPS/北斗与 Wi-Fi 室内定位相结合,有效提升复杂环境下的定位精度。其次是智能联动技术。该技术实现了跨设备数据交互,能够与康复机构的步态分析仪、肌电仪等专业设备联动,实时同步用户训练数据;同时可对接商场、医院的导航系统,共享用户实时需求。 第三是低功耗与人性化技术。装置具备动态功耗调节能力,居家模式续航达 12 小时,户外 6 小时,康复模式 8 小时,非使用状态下自动进入休眠,功耗不超过 50mA 。户外还支持通过 5W 太阳能板补充能量,并配备无线充电功能,2 小时即可充满。在细节设计方面也充分体现人性化,如握柄增加夜间荧光标识,户外配备防雨罩,康复腋托设计有透气孔,从细微处提升多场景使用的安全性与舒适体验。

4 应用场景特征

4.1 居家与外出场景

居家环境相对固定,但存在低矮家具、门槛等地面隐患,用户活动集中于客厅、卧室、厨房和浴室,其主要需求是安全防护与便捷的日常交互。装置默认启动“居家模式”,优先使用红外传感器检测低矮障碍,通过 RFID 技术帮助定位常用物品。用户起床时可自动唤醒设备,通过语音寻找物品,遇到湿滑地面会提前预警,若发生摔倒意外,将自动呼叫家人。其核心价值在于将跌倒预警准确率提升至 98% ,物品定位时间大大缩短。

公共场所场景的用户群体涵盖老年人、视障人士。这类场景人流量大、空间布局复杂,用户,难以找到所需设施,常见活动区域包括超市、医院和地铁站,其对室内导航和应急协助需求突出。用户切换至“公共场所模式”后,装置利用 Wi-Fi 室内定位和无障碍设施导航功能,支持方言语音识别与紧急呼叫服务台,帮助老年人导航至医院诊室,辅助视障人士在超市找到特定商品区域,并在人群拥挤时提示绕行路径。其显著价值在于将用户独立寻找目的地的时间大大缩短,使求助次数减少,有力提升了特殊群体的出行尊严与自主性。

4.3 康复机构场景

康复机构场景面向正在接受专业康复训练的人群。该环境专业性强,以训练为核心,强调团体指导与精准数据监测,用户需要的是专业辅助与安全防护。康复师可从后台为其切换“康复模式”,以每秒 1 次的频率采集步态数据,支持分组管理和远程调整训练参数。训练中设备能实时纠正步态偏差,一旦检测到心率或步态异常,便自动暂停训练并提醒康复师。该场景下的核心价值是帮助康复师将评估时间大幅缩短,提高效率。

5 结语

本研究设计的复合型智能辅助行走装置,通过“模块集成+关键技术创新+场景适配”,解决了传统助行产品功能单一、场景覆盖不足的问题。装置以碳纤维轻量化结构为基础,集成健康监测、安全防护等五大模块,依托多场景适配、智能联动等关键技术,实现各种场景的精准适配,满足各类人群的差异化需求。实验与用户反馈表明,装置在各场景下的功能精度与体验均达预期,可有效降低跌倒风险、提升出行自主性。未来可进一步拓展农村户外、长途出行等场景,引入 AI 大模型优化交互,联合多方搭建“装置+场景服务”生态,推动助行产品向更智能、更普惠的方向发展,为积极应对老龄化与无障碍环境建设提供实践支撑。

参考文献

[1] 李若飞.基于老年人出行特征的前置式三轮车设计[J].燕山大学,2022.

[2]刘世龙,等。多功能智能拐杖系统设计[J].物联网技术,2024,14(4):138-140.

[3] 蔡鑫斌,等。基于单片机的老年人智能化拐杖设计[J].电脑知识与技术,2024,20(36):93-95.

[4]虞慧岚,侯英海.老年人家电产品设计中的用户研究[J].设计,2016,09:106-107.

[5]JOYCEMBKR.CanesCrutchesandwalkers[J].AmericanFamilyPhysician,1991,43(2): 535-542.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)