加强莎车县非物质文化遗产保护与传承的思考

吴莉

中共莎车县委员会党校

非物质文化遗产作为民族智慧与历史记忆的鲜活载体,其保护与传承一直是文化发展的重要课题。莎车县是古丝绸之路的要冲之地,各族人民在长期生产生活实践中创造了具有独特风格、价值连城的非物质文化遗产。近年来,莎车县在非物质文化遗产保护、传承方面做了大量工作,取得了显著成效。但在现代文明冲击之下,非物质文化遗产的保护与传承存在诸多挑战,部分通过口头和行动来传递的非物质文化,随着老一代传承人相继谢世,面临着断代乃至后继无人的尴尬境地,一些非物质文化遗产项目虽然有很高的文化艺术价值,由于没有形成相应的产业链,传承人收入微薄,正在逐渐濒临消亡,加强非物质文化遗产保护与传承,迫在眉睫。

一、莎车县非物质文化遗产及传承人基本情况

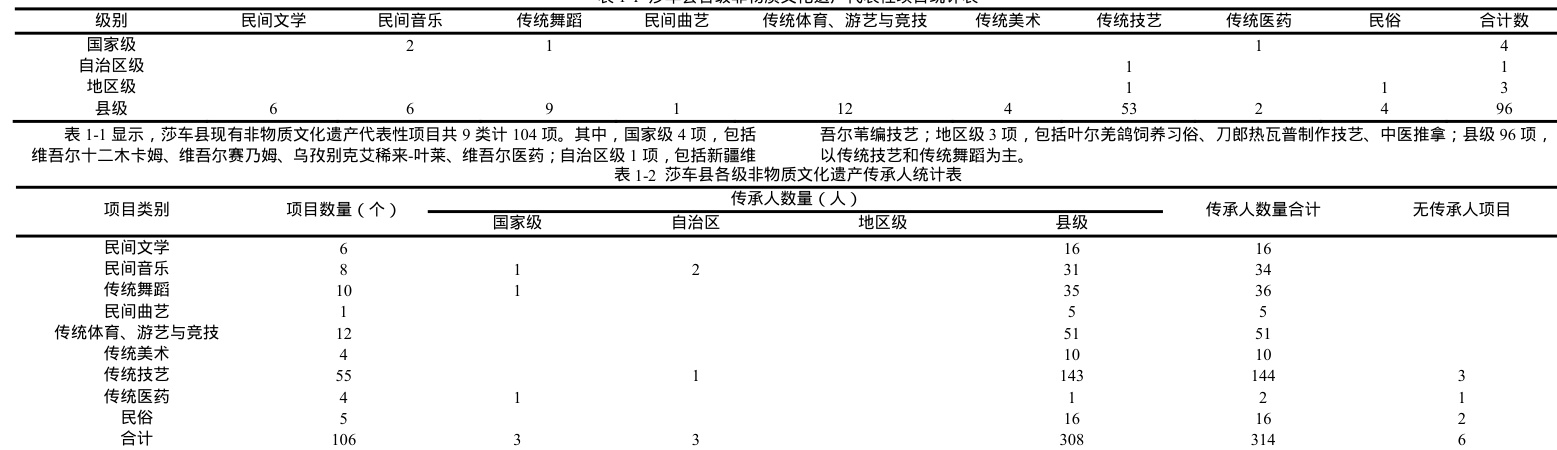

表1-1 莎车县各级非物质文化遗产代表性项目统计表

表 1-2 显示,莎车县现有各级非遗传承人314 人,涵盖了民间文学、传统音乐、传统舞蹈、民间曲艺、传统体育游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药和民俗等多个门类。莎车县现有国家级传承人 3 人,自治区级传承人 3 人,其余均为县级传承人,占 98‰

二、莎车县非物质文化遗产传承与保护面临的挑战

(一)部分非遗项目后继无

大多数传承人年龄偏大,有的传承人已 90 岁以上高龄,很多年轻人对非遗项目缺乏兴趣,随着老一代传承人谢世,一些非遗项目面临后继无人的尴尬。当前,莎车县有6 个非遗项目没有传承人。

(二)非遗项目挖掘阐释不够

目前莎车县对非遗项目仅对现状特征、表现形式等进行了记录,但在结合文化润疆工程深入挖掘项目本身历史沿革、与中华优秀传统文化内在联系、反映文化交融发展共性特征及研究阐释等方面还有待进一步加强。

(三)非遗项目保护力度有待进一步加强

非遗传承保护项目专业力量缺乏、保护方式单一、缺少技术支撑、发展空间受限,传承保护还停留在浅层次、低水平上,研究、挖掘、开发还不够深入;对知识产权保护,重视有待加强,目前仅形成标识和品牌口号,未开展注册保护。

(四)非遗创新发展缓慢,参与市场竞争不强

非遗代表性项目自身适应现代市场能力弱,传承空间受限,在运用现代技术手段创新发展能力方面不足,宣传推介力度不够,语言受众覆盖面窄,导致市场不开阔,从业人员积极性不高。

三、加强莎车县非物质文化遗产保

(一)加大普查力度,摸清家底

全面普查莎车非物质文化遗产资源,摸清家底。莎车县每三年对全县非物质文化遗产资源的存续状态、生存环境、传承情况和存在问题开展调查记录,及时掌握全县非物质文化遗产的动态变化,妥善保存大量有关实物、资料。应组织人手深入全县,按照“全面普查、广泛采集、确立重点、建档立卡、分类制作、图文并茂”的工作要求和“统一软件、统一目录、统一分类、统一格式、统一质量”的工作标准,对莎车县现有各级非遗项目进行全面系统的收录和整理。对新发现的非遗资源,集中专业力量,收集整理相关材料,及时申报并做相应的规划。

坚持问题导向,分门别类采取措施。邀请相关专业人士,针对莎车县非物质文化遗产实际,对不同种类的非物质文化遗产采取不同的保护传承措施。例如,针对维吾尔医药、中医推拿等医学类非物质文化遗产,莎车县可以与有关部门以及医药传承世家合作,研究制定维吾尔医药非物质文化遗产的保护和开发规划;针对十二木卡姆、喀群赛乃姆、新疆维吾尔苇编技艺等的不同特点,探索相应的保护方式,擘画符合莎车县实际的非遗保护传承蓝图。

充分运用现代技术,加大各类非遗宝贵资料的保护。采取数字化采集与存储等方式,如利用高清摄影、3D 扫描等技术,对非遗项目进行全方位记录,实现精准的数据采集与长期保存;加强与新疆艺术学院等高等院校交流合作,学习相关修复复制技术,共享或购买其收集的历史文献资料;完善莎车县非遗档案库,实现非物质文化遗产保护的科学化。

(二)深入研究,挖掘各类非遗的价值

充分利用对口援疆省市、驻莎高校等的研究优势,加强对各类非物质文化遗产相关理论研究。集中非遗学者的力量,在充分调研的基础上,总结莎车县在非遗的理论、非遗个案研究和基层非遗保护等内容的经验,加强对莎车县非遗保护实践经验总结和理论研究,为莎车县非物质文化遗产保护传承提供理论支撑。

深入研究、挖掘各类非物质文化遗产的历史文化价值、经济开发价值、教育价值。如十二木卡姆,继承和体现了汉唐大曲歌、舞、乐“三位一体”的形式。十二木卡姆为其保留了鲜活的“文本”,具有很高的艺术价值和历史文化价值。1992 年新疆维吾尔自治区第二届木卡姆研讨会在莎车县召开,汇集全区乃至全国各界精英,广受国内外媒体、专家学者关注好评,但是却没有充分发挥其经济价值,未形成与之相关的产业链。需要深入研究挖掘,把莎车的非物质文化遗产分门别类进行研究,挖掘其价值,使各类非物质文化遗产在不同领域充分发挥其价值。最后在县委的统筹下,连成一条非遗产业链,服务于本地经济社会发展。

(三)完善体制机制,形成传承保护体系

优化非物质文化遗产传承人管理制度。建立莎车县民间艺术家、优秀民间艺术工作者的申报、审核和命名、表彰、奖励机制,鼓励传承和传播优秀民族民间文化,逐步形成系统的非遗传承人管理机制,推进莎车县非遗传承人的认定和管理工作,建立认定和取消传承人资质的机制。对违反法律法规或违反社会道德而造成重大负面社会影响的非遗传承人,则撤销非遗传承人的资格。

建立文化传承人(传承单位)的认定和培训机制,通过资助扶持等手段,鼓励非物质文化遗产的传承和传播。对具有历史、文化、科学价值的濒危非物质文化遗产及重要的高龄民间文化传承人进行有效的抢救保护。扶持资助他们通过带徒传艺、举办相关传习班等形式培养新一代传人。通过岗位绩效考核、专业理论能力考核、实践研究能力考核等手段加强对非物质文化遗产工作人员的管理。

完善非遗传承人补贴和激励制度。通过提供必要的财政支持向非遗传承人提供生活补贴,对濒临消失的非遗项目,提高补贴标准。设立“莎车县民间艺术家奖励、扶助基金”,使民间文化艺人得到真正的保护和支持。建立激励制度,鼓励非遗传承人成立非遗工作室,由政府为其提供平台和项目资金支持。积极组织项目传承人开展培训、传习活动,对参与非遗传承活动的人给予丰厚的物质奖励和精神奖励,从而吸引更多的人加入非物质文化遗产保护与传承的队伍中来。

建立“莎车县非物质文化遗产保护区(保护点)制度”。依照不同级别将保护经费纳入各级财政预算,用于传承和保护当地优秀的非物质文化遗产资源,对原生态文化和有浓郁民族特色的文化区域进行动态的长期性保护。定期监督检查县内非遗项目保护情况,评估代表性项目,完善动态适应机制。

(四)搭建平台,合理开发利用,推动非遗与旅游深度融合

积极搭建平台,为非遗保护与传承提供条件。一是做大做强各类场馆,对非遗进行有效保护和展示。如利用现有的文化馆、图书馆、博物馆、非遗博览园、传承中心、基层文化站等公共文化设施,运用科学的保护方式对收集、整理的非物质文化遗产中需保存和可保存部分予以有效保护和展示。二是结合莎车县本地非遗资源,举办非遗创意设计大赛、非物质文化遗产展览等文化活动,促进非物质文化遗产经济发展。如借助诺鲁孜节、巴旦木花节等大型节日,展示莎车县丰富的无形文化资源;借助喀交会、“浦·莎乐巴扎”等活动,建立莎车县非遗作品展和销售区,提高莎车非遗产品知名度和莎车县文化旅游的知名度。三是以打造特色小镇为契机,打造一批非遗小镇、非遗村落,将非物质文化遗产的保护和传承与乡村振兴紧密结合起来。如,在米夏、古勒巴格、伊什库力乡等附近乡镇打造非遗小镇、非遗村落,将非遗文化资源整合到非遗小镇、非遗村落内,加强非遗手工艺作坊、工作室、小型非遗作品展览馆、非遗商品店、家庭式作坊等的建设。支持在具有非物质文化遗产特色的村镇和街区建设非遗展览馆和非遗产品中心,开展非物质文化遗产色彩宣传和展示活动。

推动文旅融合,打造特色旅游线路。建立以非物质文化遗产项目为主的乡村文化旅游区,在该旅游区引入文创产品、特色小吃、非物质文化遗产项目。围绕莎车县独特的非物质文化遗产和基本资源条件开发文化创意产品,努力创造更实用的文化创意产品,满足各类消费群体的需求。在非物质文化遗产旅游领域,相关配套设施、产品、非物质文化遗产条目可以适当加入旅游路线。例如,本地特色美食服务、非物质文化遗产酒店、非物质文化遗产生产的体验项目等。

融入乡村振兴,提高当地人民生活水平。莎车县可以借助非物质文化遗产的力量带动文化振兴和经济发展。在农业旅游中增加当地非物质文化遗产技能的展示和参与,来体现本地民俗文化的意义。例如,在参观旅游的过程中,给游客介绍新疆维吾尔苇编技艺、艾德莱斯的工艺,表演维吾尔十二木卡姆、维吾尔赛乃姆(喀群赛乃姆)等,不仅能增加田园的乐趣,还能提高群众对非物质文化遗产的了解程度。

科技赋能,推动非遗更有活力地发展。利用技术创新丰富展示形式,采取短视频、动画、抖音等新形式,在娱乐或信息文化产品中制作非物质文化遗产的无形文化内容,或在电影、电视或动画中制作流行文化故事。利用新媒体和信息技术记录和传播莎车县的非遗活动,是信息时代文化消费的新形势。莎车县可以依靠新技术来增强所有身体感官的体验,包括增强的环境照明设计、声音、气味、触觉等,同时强调动态和静态的结合,让公众产生身临其境的感觉,以达到共鸣和诠释的最佳效果。例如,增加投影演绎历史,增加介绍性设施,让游客可以随时随地参与互动。还可以运用“互联网+非物质文化遗产”新模式,将电商与乡村文化振兴相结合,使非物质文化遗产现代化、产业可持续、就业收入增加的重要路径。

非遗的保护与传承,需要唤起全社会的文化自觉意识,需要县委的高度重视,更需要广大民众真正发自内心地热爱和关注非遗,这样才能发挥全体民众的合力,形成全体民众共同参与的保护体系,真正做好非遗的保护与传承工作。

参考文献:

[1]王文静.潍坊市农村地区非物质文化遗产保护与发展研究[D].浙江海洋大学,2022.

[2]周乾松.杭州古都文化保护与利用的探讨[J].中共杭州市委党校学报,2008, (02):40-48.

[3]徐洪绕,朱秋华. 打造非物质文化遗产品牌的三条途径[C]// 中山大学中国非物质文化遗产研究中心.“非物质文化遗产保护视野下的传统戏剧研究”国际学术研讨会论文集(下).连云港文化局,2008:297-299.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)