心理护理对自杀未遂抑郁症病人康复的影响研究

沈轶群

宜兴市人民医院急诊 ICU 江苏无锡 214200

抑郁症以显著而持久的心境低落、自责自罪及强烈的消极观念为主要特征,自杀未遂是抑郁症患者最危急的临床状况之一,此类患者短期内再次自杀的风险极高,严重危及生命。同时,自杀未遂抑郁症患者多伴有自尊水平下降及治疗依从性不良,进一步影响康复进程。研究显示,在常规治疗与护理基础上辅以系统心理护理、音乐治疗等综合干预手段,可有效改善患者情绪行为障碍、提升自尊与服药依从性,从而减少自伤自杀行为[1]。本研究聚焦于心理护理对自杀未遂抑郁症患者康复的影响,旨在为临床实践提供参考,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将 60 例自杀未遂抑郁症患者分为:(1)对照组。30 例;男 8 例,女22 例;年龄 12~83( 36.59±4.16 )岁。(2)观察组。30 例;男 7 例,女23 例;年龄 12~83( 36.44±4.31 )岁。两组一般资料的可比性强( p>0.05)

1.2 方法

对照组常规护理,包括诊疗配合、基础照料、安全管理、健康指导、情绪疏导等。

观察组常规护理联合心理护理:(1)建立治疗性护患关系:首次接触时,护士以非批判性、共情和接纳的态度与患者沟通。创造安全、保密的环境,使用积极倾听技术(如点头、目光接触、重述情感内容),充分表达理解,如“我听到您觉得非常痛苦,这一定很难熬”,让患者感到被尊重和理解,为后续干预奠定信任基础。(2)认知行为干预。采取的策略包括但不限于:识别自动负性思维:引导患者记录每日情绪低落时脑海中的自动想法(例如,“我一无是处”、“没人会在乎我”);挑战认知扭曲:与患者共同讨论这些想法的真实性,寻找证据进行辩驳,建立更现实、积极的替代性思维(例如,“虽然这次失败了,但我曾经成功过……”);行为激活:根据患者兴趣和精力状况,共同制定简单、可实现的每日活动计划,并记录完成后的情绪体验,以打破“逃避-情绪恶化”的恶性循环。(3)情绪调节训练。帮助患者识别当下的具体情绪,增强对情绪的意识。教授并带领患者练习腹式呼吸法和渐进式肌肉放松法,嘱其在焦虑、冲动时应用。(4)自杀风险应对计划制定。与患者合作制定一份书面的“危机应对计划”,列出当自杀念头出现时的预警信号;列出内部应对策略;列出可寻求帮助的社会支持名单及联系方式;明确专业求助途径。(5)家庭支持与健康教育。指导家属认识抑郁症的疾病本质,理解患者的症状并非“意志薄弱”或“性格问题”;教育家属成为有效的支持者,学习倾听而非指责、鼓励而非施压的沟通方式;指导家属识别患者的自杀风险信号,并知晓如何安全、有效地进行应对和求助等等。

1.3 观察指标

(1)康复效果。应用护士用住院病人观察量表(NOSIE-30)评估,共 30 个条目,归为 6 个因子(社会能力、社会兴趣、个人整洁、激惹、精神病表现、退缩)和 2 个附加项目(抑郁、焦虑),总估计分越高,代表病情越好,整体功能恢复越佳[2]。

(2)抑郁症状。采取抑郁症筛查量表(PHQ-9)评估法,分值高低与严重程度成正比[3]。

1.4 统计学分析

应用 SPSS28.0 对计量资料(  )与计数资料[n (% )]行 t 与 x2

)与计数资料[n (% )]行 t 与 x2

检验, p<0.05 为对比差异显著。

2 结果

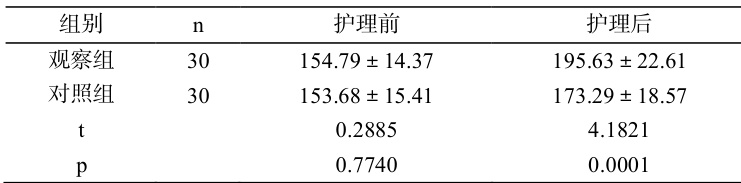

2.1 康复效果评分对比

两组护理前的 NOSIE-30 评分差异不显著( p>0.05 ),护理后为观察组显著更高( p<0.05 )。见表 1。

表 1 康复效果评分对比( x s )

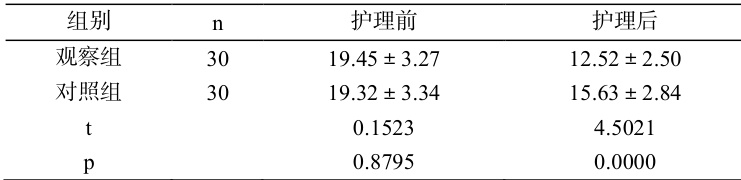

2.2 抑郁症状评分对比

两组护理前的 PHQ-9 评分差异不显著( p>0.05 ),护理后为观察组显著更低( p<0.05 )。见表 2。

表 2 抑郁症状评分对比( x s )

3 讨论

心理护理对于自杀未遂抑郁症患者的临床干预具有不可替代的核心价值,其意义远超传统生物医学模式下单纯的风险监控与症状管理,致力于从认知、情绪及行为三个维度实现患者的深度修复与成长[4]。通过系统化的认知重构技术,心理护理直接挑战导致自杀行为的核心负性信念,为扭转认知偏差提供可能。情绪调节训练则赋予患者识别、耐受及管理痛苦情感的能力,降低其在情绪危机下的冲动性。制定个性化的危机应对计划,将抽象的预防理念转化为具象、可操作的行动方案,实现增强患者对未来危机的自我掌控力。另外基于共情与信任的治疗性关系以及家属支持本身即为一种强有力的干预,有效改善了患者的病耻感与社会退缩行为,重建其与社会联结的信心。因此,心理护理本质上是一种赋能过程,它不仅是症状的缓解手段,更是促进心理韧性发展与人格功能完善的康复工程。本研究结果显示:护理后,观察组 NOSIE-30 评分更高,PHQ-9 评分更低,p 均 <0.05 ,体现出了心理护理的应用价值。

参考文献

[1]龚小凤,吕丹妮,梁洪霞.基于正念的心理护理干预对青少年抑郁症患者非自杀性自伤及反刍思维的影响研究[J].中外医药研究,2025,4(6):102-104.

[2]廖慧,杨静,涂燕平.共情共赢心理护理联合医护一体化工作模式在自杀性药物中毒患者中的应用效果[J].中西医结合护理(中英文),2022,8(11):166-168.

[3]向玉仙,李云雁,白莉莉,等.基于 MPNFS 理论的多维心理护理模式在青少年抑郁症病人中的干预效果[J].全科护理,2025,23(9):1644-1648.

[4]蔡启梅,王娟.共情反馈式心理护理联合放松训练在抑郁症患者中的应用效果[J].中国当代医药,2025,32(12):159-162.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)