系统化护理在髋关节骨折全身麻醉术后患者复苏期中的干预效果评价

梁恒 玲 李梦丹(通讯作者)

中山大学附属第三医院

髋关节骨折是老年人群中常见且危害性较高的一种严重损伤类型,随着我国人口老龄化程度的加深,其发病率逐年上升,已成为影响老年人生活质量与健康水平的重要公共卫生问题之一[1]。大部分髋部骨折患者需在全身麻醉下接受手术治疗,以实现骨折对位、固定和功能重建。然而,由于老年患者常伴有多种基础疾病如高血压、冠心病、糖尿病等,同时其肝肾功能减退、药物代谢能力下降,使得术后复苏期更易出现苏醒延迟、呼吸抑制、血压波动及意识模糊等并发症[2]。这些风险若未能及时有效干预,将严重威胁患者术后康复,甚至危及生命安全。传统术后护理以生命体征监测和常规苏醒观察为主,缺乏系统化的风险评估和持续性管理,难以满足高龄、基础差、术后并发症风险高的老年髋部骨折患者的特殊护理需求。而系统化护理模式通过构建以评估、预警、干预和监测为核心的多维度护理流程,强调术前到术后的连续性管理和多学科合作,能够在麻醉苏醒的关键阶段提供更具针对性的支持,有效降低术后并发症的发生率,提升复苏质量和安全性[3]。因此,本研究以髋关节骨折术后患者为对象,探讨系统化护理干预在术后麻醉苏醒期的临床应用效果,旨在为临床护理工作提供科学依据和优化路径,提升患者围术期管理水平,促进术后快速康复。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选择我院 2023 年 1 月至 2024 年 1 月收治的 60 例髋关节骨折全身麻醉术后患者,采用随机数字表法分为观察组( n=30 )与对照组( n=30 )。观察组:男 16 例,女 14例,年龄 65~85 岁,平均( 75.27±5.21 )岁;对照组:男 14 例,女 16 例,年龄 66~84 岁,平均( 74.80±5.63 )岁。两组患者在性别、年龄、基础疾病、麻醉方式等一般资料方面比较差异无统计学意义( P>0.05 ),具有可比性。所有患者及家属均已知情同意参与本研究。

1.2 方法

1.2.1 对照组

对照组采取传统常规复苏室护理措施,包括:

① 手术结束后转入复苏室进行基本生命体征监测,包括心电、血压、脉搏、血氧饱和度等,每 1015 分钟记录 1 次;

② 保持呼吸道通畅,给予低流量吸氧( 24L/min ),如有呼吸抑制则考虑药物拮抗;

③ 常规体位摆放、体温维持、静脉通路管理等;

④ 苏醒观察以护士唤醒与自然恢复为主,缺乏主动干预手段。

1.2.2 观察组

观察组实施系统化护理干预,内容如下:

① 术前评估与计划制定:由具备专业能力的麻醉护士与责任护士组成术前护理小组,对患者进行系统全面的评估,内容涵盖生命体征、营养状况、基础疾病控制情况、药物过敏史、既往麻醉反应史以及心理状态等。根据评估结果制定个体化的术后复苏护理计划,明确目标、分级干预措施和注意事项,为术后顺利苏醒打下基础。

② 术中信息采集与交接:术中护士详尽记录患者的麻醉方式、用药种类与剂量、术中生命体征变化、失血情况、体温变化及术中并发状况。术毕与复苏室护士进行规范化交接,包括纸质病历交接与口头重点事项提示,确保术中信息完整无遗漏地传递,为术后精细化管理提供可靠依据。

③ 术后主动唤醒干预:在麻醉药物停用后,复苏护士不被动等待患者自然苏醒,而是采用多种方式进行积极唤醒,如通过语言刺激(轻声呼唤患者姓名)、触觉刺激(轻拍背部、按压手部)以及调节光照(逐渐增强环境亮度)等多感官综合刺激手段,有效激活神经系统反应。并结合 Glasgow 昏迷评分等工具定期评估意识状态,详细记录苏醒时间、表现及变化趋势,及时发现苏醒异常。

④ 呼吸功能支持管理:术后重点关注患者自主呼吸情况,实时监测呼吸频率、深度与节律,观察有无呼吸暂停、低通气等情况。如发现自主呼吸减弱或氧饱和度下降,立即采取相应措施,如调整体位保持气道通畅,给予高流量氧气吸入,必要时协助使用人工气道、正压通气等支持手段,确保患者在苏醒过程中的呼吸安全。

⑤ 心理干预与环境调控:术后通过安慰沟通减轻患者焦虑,保持复苏室安静、温度适宜,促进神经功能恢复;

⑥ 系统记录与交接:每 5~10 分钟记录一次意识状态和呼吸参数,恢复良好后方可转出,确保复苏质量可控可追踪。

1.3 观察指标

① 观察并记录患者复苏期干预后恢复时间(自主意识恢复、自主呼吸恢复)。

1.4 统计学处理

用 SPSS20.0 对所有的数据进行了统计处理,计量资料以标准差  )来表达,计量资料用独立样本 t 检验,计数资料用百分比 (%) )来表达,用 χ2 检验, P<0.05 为有显著的差别。

)来表达,计量资料用独立样本 t 检验,计数资料用百分比 (%) )来表达,用 χ2 检验, P<0.05 为有显著的差别。

2.结果

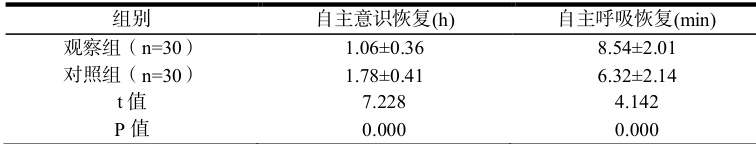

2.1 两组自主意识和呼吸恢复时间比较观察组自主意识、呼吸恢复时间较对照组短, P<0.05 。见表 1 表 1 两组自主意识和呼吸恢复时间的比较( x s )

3.讨论

髋关节骨折多见于老年人群,其合并多种慢性疾病的基础上接受全身麻醉手术,术后复苏期往往成为整个围手术期管理的重点 。全麻状态下的高龄患者常伴有药物代谢能力下降、组织耐缺氧能力减弱、中枢神经系统反应迟钝等特点,导致术后苏醒延迟和自主呼吸恢复缓慢,这不仅增加了术后呼吸系统并发症的发生风险,也影响患者术后康复进程[5]。

本研究中观察组在接受系统化护理干预后,其自主意识恢复时间和呼吸恢复时间均显著短于对照组,提示系统化护理干预能够有效促进高龄髋关节骨折术后患者的神经功能和呼吸功能恢复,保障其术后安全性。这种护理干预效果的产生,可能与以下几点机制有关:首先,系统化护理通过术前多维评估,将潜在风险因素进行量化管理,有效实现“有备而护”。个体化复苏计划制定在手术前完成,为术中术后的精准护理打下基础,避免了常规护理中“见招拆招”的被动局面。其次,系统化护理强化了术中与术后之间的护理信息流通机制,护士能全面掌握患者术中用药、麻醉反应与生命体征波动情况,精准把握苏醒节奏。在患者刚进入复苏期时便能有计划地实施针对性干预,而不是等待其自然苏醒。第三,系统化护理将苏醒管理由传统的“观察式”转为“引导式”,通过主动刺激手段加快中枢神经系统的功能唤醒,避免长时间意识模糊造成误吸、躁动甚至谵妄等术后并发症。同时加强呼吸管理,及时发现并干预呼吸抑制,有效降低术后缺氧发生率。此外,环境与心理因素对复苏质量的影响不容忽视。高龄患者术后易焦虑、恐惧甚至混乱,通过优化复苏室环境和加强心理疏导,有助于维持患者情绪稳定,利于神经系统的恢复,提高护理依从性与舒适度。

综上所述,系统化护理不仅是一种护理流程的改变,更是一种以患者为中心、以数据为基础的精细化护理理念。在髋关节骨折全身麻醉术后患者复苏期的应用中,能够显著提升苏醒效率与安全性,降低并发症发生率,对推动老年患者围手术期护理模式的转型具有重要临床意义。建议将系统化护理纳入术后复苏管理标准体系,并持续优化其执行策略,以实现护理质量的持续提升。

参考文献

[1]常晓华,关丽娜.系统化护理在髋关节骨折全身麻醉术后患者复苏期中的干预效果[J].现代医药卫生,2025,41(1):152-155161

[2]唐林.系统化护理在老年股骨颈骨折患者围术期护理中的应用效果分析[J].中国社区医师,2025,41(13):64-66

[3]赵国芹.全身麻醉与椎管内麻醉在老年髋关节置换术患者中的应用效果分析[J].中国社区医师,2025,41(12):16-18

[4]翟春杰,陈丹兰,梁晓玲.快速康复外科护理对全麻髋关节置换术老年患者术后谵妄和神经功能恢复的影响[J].中文科技期刊数据库(引文版)医药卫生,2025(6):123-126

[5]刘宏春.保温护理对全身麻醉下老年髋关节置换术患者术中低体温并发症的影响研究[J].中国伤残医学,2020,28(24):95-96

姓名:梁恒玲 出生年月:1998.09 性别:女 籍贯:贵州省荔波县 职称和学历:护理师/本科 研究方向或专业:护理学/麻醉复苏护理 单位(学校)名称: 单位(学校)所在地(精确到市):广东省广州市天河区天河路600 号 单位(学校)邮编:510000

通讯作者:李梦丹

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)