基于校园既有建筑诊断的《建筑给排水工程》课程教育教学改革的探索研究

王琬琪 王峰

青海大学土木水利学院 青海西宁 青海化工设计研究院有限公司 青海西宁

一、研究背景

建筑给排水系统是建筑的重要组成部分,事关建筑的安全性、舒适性和可持续性。生活用水系统、热水系统,雨水排放系统、污水与废水排放系统,贯穿整个建筑运行周期。随着我国城市化进程不断推进,大量建筑已进入使用年限的中后期,面临不同程度的设施老化与功能退化问题,尤其是隐蔽性的给排水系统问题频发,如管道锈蚀、噪音影响、排水不畅等。建筑维护与功能提升成为行业新重点。专业课程正在由设计导向转向运维与诊断导向。这要求学生不仅要会设计新系统,更要会诊断旧问题并提出改造建议。然而从当前课程设置来看,大部分教材和教学资源仍以标准化设计为核心,这种脱离实际的教学困境也导致学生学习兴趣不足、工程认知偏弱。

传统高校《建筑给排水工程》课程往往重视系统设计与规范讲解,忽视了系统运行诊断、老旧系统评估与工程实际操作等方面的能力训练,导致学生在面对既有建筑中的管网问题时缺乏判断与应对能力。教学方法与教学内容难以反映当前行业前沿技术与现实问题,影响课程对学生专业能力的培养。在“新工科”这一背景下,将实际问题引入课程教学,以实践驱动课程改革,以学生为中心的推动教学资源到考核机制的改革是课程转型的关键路径。基于此,本文以《建筑给排水工程》课程为对象,设计并实施了基于校园既有建筑的系统调研与诊断的教学环节,探索理论与实践融合的教学改革尝试。

二、课程问卷反馈与教学问题分析

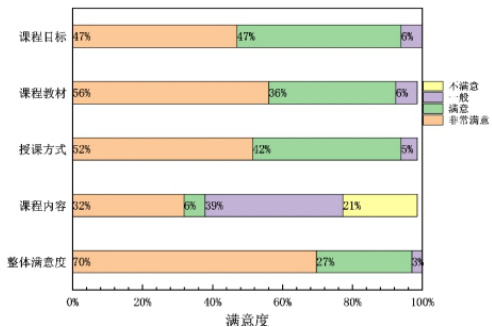

课程团队在学期末,面向本专业学生开展了课程调查问卷,旨在了解学生对《建筑给排水工程》课程现行教学内容与方式的满意程度,从学生角度挖掘当前教学过程中存在的问题,为后续教学改革提供数据支撑。发放问卷 72 人,回收有效问卷66 份,有效回收率 91.7%⨀ 。问卷内容主要围绕课程内容设置、授课方式、考核方式、改进建议四个方面展开。设置单选题10 道,多选题 4 道,主观题 5 道。从整体满意度来看,学生对课程的认可程度较高,在题目“您对《建筑给排水工程》课程的整体满意度如何”中,选择“非常满意”与“满意”的学生比例分别为 70% 和 27% ,显示课程总体教学效果良好。学生对于教学资源(教材与参考资料)的认可度达到 92% ;对课程目标的理解与认同度也高达 94%⨀ 。在考核方面,有近 82% 的学生认为当前的课程考核“合理”或“非常合理”。在题目“您期望有哪些类型的考核方式?”,统计结果表明,选择“作业型考核”和“期中考试 ⋅+, 小组项目”的学生人数最多,分别有41 人和35 人,分别占比 62% 和 53% 。显示出当前学生更倾向于任务驱动的考核体系,而非闭卷考试的期末考试模式。在开放性主观题“您对课程的整体改进建议是什么?”中,共收到61 条有效建议。出现的关键词及频次分别为实践(9 次)、案例(6 次)、调研(5 次)、作业(4 次)、互动(4 次)、考核(3 次),显示学生普遍渴望借助案例、调研、现场学习等形式增强认知体验与能力锻炼。

图1 调查问卷满意度图

结合调查问卷与教学经验总结,传统《建筑给排水工程》课程存在以下问题:(1)

课程内容结构以规范讲解为主,忽视实际应用与问题导向教学。部分章节内容偏抽象,如生活热水系统、排水通气系统等,学生反映难以建立空间感、无法想象运行过程。内容集中规范、设备布置原理等,缺乏与现实场景对接。(2)教学方式仍以课堂讲授为主,学生缺乏现场经验与问题处理能力。课堂缺乏讨论与案例剖析环节,学生被动听讲,缺少参与动力。学生对课程内容虽有基本认知,但在面对复杂现场问题时无从下手。(3)考核方式单一,学生缺乏过程性激励。当前仍以期末考试为主,无法充分评估学生解决问题与工程表达能力。

三、实践调研教学设计与实施路径

课程组引入“既有建筑系统调研诊断”教学模块,依托校园内使用年限较长的教学楼与宿舍楼,组织学生开展系统性给排水设施的实地调查。调研以小组为单位,明确调研内容、评估标准及评分细则。每组由5–6 名学生组成,让学生在真实环境中识别问题、分析成因、提出改进思路,提升理论应用能力与专业敏感度。调研涵盖以下内容:(1)室内排水系统布设与连接逻辑;(2)公共卫生间管道材质与锈蚀状况;(3)雨水系统设施的完备性;(4)设备运行中的噪音、水压等使用体验反馈。

通过整理调研结果,总结出以下问题:(1)冲水噪声问题突出。部分教学楼卫生间冲水过程中会产生较大的管道噪音。经调查分析,噪音来源可能为水流在塑料排水立管中高速坠落并撞击管壁、系统中未设置消能装置、或排水管道未进行隔音包裹处理。(2)排水管道锈蚀与维修问题严重。部分楼宇中地漏周边明显锈蚀与渗水痕迹,常有异味。分析原因可能是长期暴露在湿度高的环境中,缺乏定期保养。(3)雨水系统排放能力不足。部分落水管存在接口松动与堵塞问题,冬季雨水管道结冰严重。

通过该阶段调研任务,学生真实看见问题并形成深刻印象,将课程知识映射到真实建筑系统。通过利用课堂知识、查阅相关文献,小组协同进行原因分析,学生回顾了理论知识,对课程有了更深理解”。

四、教改实施成效评估与推广展望

本轮《建筑给排水工程》教学改革尽管为第一次尝试,但学生整体参与积极性高,任务完成度好,教学现场气氛活跃。从学生反馈看,较以往封闭式课堂,学生更具参与感。但由于属于首次探索,在改革实施中遇到如下问题:实践组织复杂、教师工作量大:调研组织、现场指导、作业评阅均需大量时间与精力。学生也许付出大量的时间完成调研与总结内容,调研结果为更好的服务学生,需占用较多课程时间进行小组汇报。学生起点能力差异大:部分学生对实际建筑缺乏认知,诊断能力与理论基础不平衡,调研深度不足。为进一步提升改革效果,后续将诊断实践、任务研讨、成果展示逐步嵌入各教学单元;强化多学期持续试验,将该模式常态化并纳入考核体系改革。

本研究基于建筑行业实际需求变化与高校课程教学目标调整的背景,围绕《建筑给排水工程》课程开展实践导向型教学改革。实现了学生实践能力与课程结构优化的双向提升。不仅提高了《建筑给排水工程》的教学质量,更对其他类似课程教学模式变革提供了参考,有助于克服理论与现实脱节问题,引导学生主动探究,提升其批判性思维与工程表达能力;促进教师教研联动,提升教师教学研究能力与课程建设水平。结果表明,该教学改革不仅提升了学生的参与度与实际工程理解力,也为今后土木工程类课程提供了可借鉴的改革路径。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)