云南瓦猫数字化转型升级路径研究

钱科润

云南大学昌新国际艺术学院

AIGC 即生成式人工智能,其发展可追溯至上世纪 80 年代,近十年随深度学习技术发展与大数据积累,在自然语言处理、计算机视觉和语音识别等领域获突破性进展。AIGC 技术与艺术设计及创意领域深度融合,呈现创作主题多元化、主体大众化趋势,为云南瓦猫非遗传承提供新可能。

云南瓦猫作为滇地多民族共生的民俗文化图腾,承载白族、彝族等族群“镇宅纳福”的集体记忆与精神信仰,造型融合猫的灵巧与虎的威严,被称“镇脊虎”,是西南边陲民俗文化“活化石”,历史可追溯至唐代,佛教文化繁荣促进其民间信仰兴起与流行。如《中国民俗通志·器用志》对瓦猫这类地域民俗器物的文化内涵、历史演变有系统梳理,强调其作为民俗文化物质载体,对研究民族文化交融的价值,为理解瓦猫文化根基提供理论参照。

AIGC 技术应用有望为瓦猫非遗经济注入新增长极,重构传统瓦猫设计流程,引领瓦猫文创领域数字化转型升级与创新迭代。本文将阐释梳理 AIGC 技术概念源、数字化发展,瓦猫非遗文化及文创产品数字化现状,结合《非物质文化遗产保护理论与实践》中非遗活态传承、创新发展论述,综合分析 AIGC 技术与云南瓦猫非遗文化发展状况,提出AIGC 视域下云南瓦猫非遗文化数字化转型路径的设计视角与思路。

一、AIGC 的工作特性与发展情况

AIGC 在自然语言处理、计算机视觉和语音识别等领域持续进步。近年来,AIGC 技术飞速发展,2022 年 11 月 30 日 ChatGPT 发布后,进入大众视野,热点应用用户量指数级增长,相关企业融资高涨,谷歌、Facebook、微软、百度等大型企业纷纷加强投资布局,发布多领域预训练模型。据艾瑞咨询预测,2023 年中国 AIGC 产业规模约 143 亿元,2028 年预计达 7202亿元,2030 年有望突破万亿元大关,产业生态日益稳固。

从非遗传承维度看,AIGC 对非遗影响深远复杂。在动画和游戏创作中,AIGC 可通过图像识别、生成及风格迁移等技术,自动生成多样效果、动作和场景,解决传统创作成本高、周期长问题,助力非遗主题创作。如《数字时代的非遗保护与传承》提及,数字化技术为非遗创意转化提供新手段,AIGC 可在此逻辑下,更高效实现非遗元素创意应用。同时,AIGC借助自然语言处理和机器学习技术,深入理解非遗文化背景,助力创作具非遗特色的人物造型和故事情节,提升作品文化内涵与吸引力。此外,AIGC 可创新非遗传播途径与形式,借机器学习和深度学习处理非遗数据,为游客提供沉浸式旅游体验和导游服务,如贵州丹寨万达小镇智能 AI 导游“小丹”提升游客体验,契合非遗文献中非遗传播渠道多元化拓展理念。

二、云南瓦猫现状分析

云南瓦猫的传承与发展正处于传统与现代的交织点上。复杂的工艺与低成品率限制了技艺传承,大众认知度的不足与文创产品的同质化问题制约了市场拓展,而民俗功能的弱化则削弱了其文化根基。在非遗保护的框架下,如何平衡商业化开发与文化本真、吸引年轻传承者参与制作、提升产品文化附加值,仍是亟待解决的关键议题。

在国际文化市场的激烈竞争中,云南瓦猫处境艰难。与日本动漫衍生品、欧洲传统手工艺品等相比,瓦猫在国际上的知名度近乎为零。由于语言和文化的巨大差异,瓦猫所蕴含的民俗文化很难准确传达给国外消费者,导致他们难以理解其文化内涵,购买意愿不高。而且,瓦猫文创产品普遍存在工艺粗糙、设计缺乏创新的问题,无法满足国外消费者对高品质工艺品的要求。在营销推广上,瓦猫也存在短板,线上宣传局限于国内平台,在国际主流社交平台上难觅踪迹,参加国际活动时宣传力度也远远不足。 参考《非遗的国际传播与文化认同构建》,其中指出非遗国际传播需精准传递文化内涵、优化产品品质与传播渠道,瓦猫当前困境恰是未遵循这些非遗传播规律所致。

在此困境下,数字化转型成为云南瓦猫进军国际市场的重要突破口。通过数字化手段,瓦猫能够突破时空限制,更广泛传播独特文化内涵。数字化转型有助于提升瓦猫文创产品设计水平,融合国际流行元素与瓦猫文化,打造符合国际审美趋势的作品。还可利用数字化技术记录和保存瓦猫制作工艺,降低因传承人才断层导致技艺失传的风险,确保瓦猫制作工艺原汁原味传承,为国际市场提供更具文化底蕴和品质保证的产品。如同《非遗数字化保护与传承研究》阐述,数字化是非遗活态传承、适应现代市场的关键路径,能解决传承危机与文化传播适配性问题。

尽管云南瓦猫在国际市场面临诸多挑战,但数字化转型为其带来前所未有的机遇。通过数字化传承、产品创新和营销推广,云南瓦猫有望在国际文化市场占据一席之地,让世界领略这一古老民俗文化的独特魅力。

三、AIGC 助力云南瓦猫创造性转化创新型发展路径探索

对 AIGC 视域下非遗文创产品数字化转型升级路径研究成果、理论基础、发展历程全面梳理分析,深入探究研究脉络与现状,为后续研究提供坚实理论支撑与思路借鉴。同时,查阅非遗创新传承案例,结合《非遗创新的边界与路径》中非遗创新“守正创新”原则(强调创新需坚守文化内核),发现部分非遗文化创新升级时忽略精神内核,仅注重外在单纯模仿。而数字化保护应符合非遗发展内在规律,活态性是非遗发展本质属性,传承方式亦应如此。因此计划通过实地调查云南瓦猫的传承人、作坊、博物馆,记录工艺流程、纹样特征及市场需求,深入挖掘瓦猫文化内涵,确保数字化转型升级路径研究不脱离瓦猫文化内核,最大程度保留精神内核,以数字化形式展现传统工艺,实现非遗传承创新保护。

图表 1 云南瓦猫数字创意产品设计思路

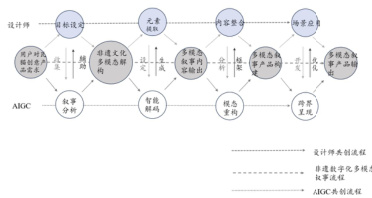

图表 2 非遗数字创意产品人机共创流程图

本项目研究内容主要包括:深入研究瓦猫文化内涵,其特殊含义不仅涵盖传承人、物品、图案等,还需包含从时间到空间、从物质到非物质的系列组织

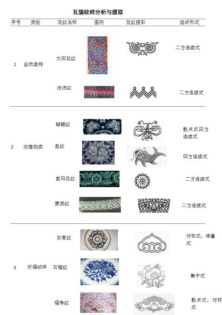

图 3. 1 瓦猫纹样解构分类

形式,系统整体了解该非遗文化,注重非遗文化中形、技、艺的表达。这与《非遗文化的整体性保护》理念一致,强调对非遗文化生态的全面认知。基于传统非遗瓦猫现状及市场状况,给出创新性解决方案和营销思路,利用人工智能 + 非遗模式激活非遗市场,提振非遗经济。开发包含瓦猫内涵的周边衍生品,利用AIGC 技术生成代表瓦猫形象的内容;基于 AIGC的设计创意过程,利用虚拟现实技术,提升用户体验个性化,增强沉浸式体验。

图 4. 1 瓦猫花纹设计

图 4. 2 瓦猫嘴部设计

瓦猫数据库的核心竞争力,从多维度印证了云南瓦猫数字化转型路径的可行性。在基础支撑层面,专业的数字化采集与整理为转型提供高质量数据基底,深度文化挖掘确保技术应用不偏离文化内核,便捷的查询共享平台则为转型后的传播与交流奠定基础,三者共同构成转型落地的前提条件。文化独特性上,通过精准表达地域符号、增强叙事逻辑,解决了非遗数字化中易出现的文化失真与内容空洞问题,让转型后的文化传播更具深度与说服力。技术差异化方面,数据闭环驱动的专属模型优化,既适配瓦猫这类小众非遗的小样本特性,又能通过动态更新持续提升内容质量,突破了通用技术在非遗领域的适配瓶颈,保障了转型技术路径的可持续性。市场价值层面,独家性规避版权风险、跨场景应用拓展变现空间,为转型提供了清晰的商业逻辑,让“AI+非遗”的模式不仅停留在理论层面,更具备落地盈利的实操可能。综上,瓦猫数据库的核心优势从数据、文化、技术、市场多维度形成合力,充分证明了云南瓦猫数字化转型升级路径的实践可行性。

图 5. 1 AIGC 生成瓦猫实践

图 6. 1“云南瓦猫”数字化创意形象

结论:AIGC 技术催生的变革正塑造非遗文化创意领域发展轨迹,数字化转型成为关键转折点。本研究通过分析 AIGC 技术发展与云南瓦猫非遗文化现状,结合非遗文献对传承规律、传播创新的理论指引,揭示非遗文化数字化转型升级必要性及 AIGC 推动下的发展趋势,实现设计师与 AI 协同创新,提升生产过程智能化、灵活性及用户个性化、沉浸体验。提出的转型策略具体明确,文创 +AIGC 融合既塑造创意表达方式,又促进非遗文化传承发展,为非遗保护传承工作提供贴合理论与实践需求的新范式。

参考文献:

[1]朱云莉,黄磊.数字化转型视角下景德镇陶瓷文化类博物馆升级发展路径研究[J/OL].中国陶瓷工业,2025,(03):64 - 68[2025 - 005].https://doi.org/10.13958/j.cnki.ztcg.2025.03.010.

[2]余文洁,唐子怡,张熙敏.AIGC 视域下非遗潮绣的数字化转型升级路径研究 以潮绣纹样数据库为例[J].美术教育研究,2025,(12):35 - 37.

[3]裴琳,郭雅倩.AIGC 技术赋能非遗文创产品数字化转型升级研究 以河北唐山皮影为例[J].新楚文化,2025,(16):80 - 82.

[4]王文章.非物质文化遗产保护理论与实践[M]. 北京:民族出版社,2012.

[5]吴存正.中国民俗通志·器用志[M]. 济南:山东教育出版社,2007.

[6]李昕.数字时代的非遗保护与传承[M]. 北京:文化艺术出版社,2020.

[7]张颐武.非遗的国际传播与文化认同构建[J]. 国际传播,2023(02):45 - 53.

[8]陈少峰.非遗创新的边界与路径[J]. 艺术评论,2024(01):32 - 39.

[9]黄永林.非遗数字化保护与传承研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2021.

[10]高丙中.非遗文化的整体性保护[J]. 民俗研究,2022(04):15 - 22.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)