基于 OBE 理念的热加工专业课程群建设实践

王芳 李宁 陈慧琴

太原科技大学材料科学与工程学院 山西太原 030024

中图分类号:G641

热加工专业作为材料科学与工程领域的重要分支,承担着为国家培养金属材料、铸造、锻压、焊接、轧制等方向高素质工程技术人才的使命。其课程体系的科学性与合理性直接影响学生专业能力的形成与职业发展潜力。随着新工科的要求以及工程教育专业认证在我国的推行,高校各专业基于工程教育专业认证理念进行培养方案的修订,在课程体系设置及修订环节制定课程体系评价制度,并据此进行课程体系的设置及修订[1,2],但是在此过程中存在课程设置独立、课程目标不一致、课程内容重复等问题。OBE(成果导向教育)理念以产生中心、成果导向、持续改进” 为核心,强调以预期学习成果为出发点设计教学环节,为解决当前课程体系中的结构性矛盾以及各专业之间课程设置的统一提供了重要思路。太原科技大学材料学院聚焦热加工专业课程群建设中的突出问题,以 OBE 理念为指导开展实践探索,形成了可复制、可推广的课程群建设方案。

1 专业课程设置现状

主要专业包括:金属材料、材料成型及控制工程、焊接技术及制造工程、冶金工程。四个专业围绕 “金属材料从冶炼到应用” 形成完整链条,冶金工程负责 “原料到坯料”,金属材料聚焦 “组织性能调控”,材料成型及控制工程侧重 “零件的整体成形”,焊接技术及制造工程则专注 “零件连接”。四者课程体系在基础理论上存在共性,在专业方向上各有侧重。

专业均以 “金属材料的成分 - 结构 - 性能关系” 为基础,开设大学物理类、大学化学类、材料科学基础等课程。其中《材料科学基础》是共性核心,均涉及晶体结构、相图分析、塑性变形等内容, 例如材料科学基础课程中的铁碳相图内容,既是冶金技术专业控制钢水成分的依据,也是金属材料专业设计热处理工艺的基础,还是材料成型及控制工程专业确定锻造、铸造温度的参考,更是焊接技术及制造工程专业分析焊接热影响区组织的关键。

各专业因核心任务不同,在专业核心课程课程存在显著差异,体现各自领域的技术特性[3]。专业课程体系以 “金属材料全生命周期”为线索形成递进关联,前一专业的输出是后一专业的输入,课程内容在衔接点上形成互补。

2 课程体系设置问题

2.1 各专业相同课程课程目标不一致且评价方式不统一

由于各专业推进工程教育认证的时间不一,所以在专业认证期间,基本上都是依照认证标准要求制定专业的培养目标和毕业要求,并且依据毕业要求分解指标点,再根据指标点设置支撑课程[2]。专业组织教师修订或制定课程大纲的时候依据所要支撑的指标点设置课程目标、考核方式和评价分析。这样使得同样的课程在各个专业中,具有不同的课程目标和评价方式。

以《材料科学基础》课程为例,说明此课程材料科学与工程专业课程目标及评价方式

(1)系统掌握材料科学与工程领域的基础理论知识,并可用于对材料制备与使用过程中的化学、物理现象和性能的分析;

(2)掌握材料成分、组织结构、加工工艺及性能之间的相互联系及变化规律,对材料领域复杂工程问题的关键技术进行识别和判(3)掌握材料的结构、相图、凝固、相变等基本原理以及材料成分设计、制备/加工等环节对性能的影响规律,能通过控制材料的化学成分和生产工艺提高材料的性能,改进和发展各种热加工工艺,并且合理地选材;

(4)能够基于材料科学基础的基本原理并采用科学方法,对材料科学与工程领域复杂工程问题进行研究,包括实验方案设计、实验数据采集、数据解释与分析,并能综合数据信息,得到合理有效的结论。

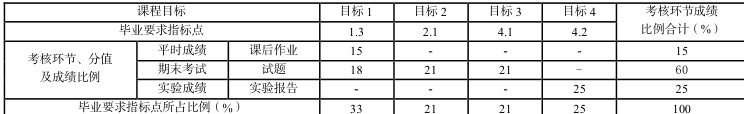

其考核及评价方式见表1。

表1 材料科学与工程专业《材料科学基础》课程目标考核及评价

金工程专业课程目标及评价方式:

(1)掌握金属学和热处理的基本原理,并具有将数学、自然科学和工程基础用于合金结构、二元合金相图、铁碳相图、铁碳合金冷却规律的计算和分析能力;

(2)掌握组织对材料性能的影响规律,并掌握热处理工艺和材料性能基本的测试和实验方法;

(3)掌握热处理的基本规律,体会和领悟到利用金属学原理和先进的手段对热处理过程进行分析和研究建立的思维创新、对材料组织和性能进行评价并提出改进措施的能力。

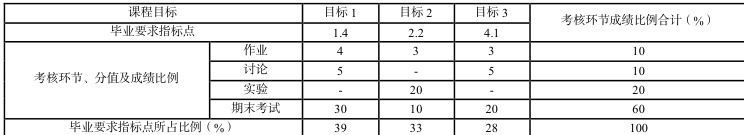

其考核及评价方式见表2.

表2 冶金工程专业《材料科学基础》课程目标考核及评价

由于各专业的培养方向和目标不同,且缺乏统一的顶层设计,对于该课程的侧重点和课程目标存在差异。同时,各专业对于同一课程的评价方式也各不相同,评价标准、评价内容和评价方法存在较大差异,这使得学生的学习成果缺乏可比性,也不利于对课程教学质量进行统一评估,与 OBE 理念中强调的明确、可衡量的学习成果相违背。这种课程目标的不一致和评价方式的不统一,使得教师在教学过程中难以把握教学重点和难点,无法根据统一的标准进行有针对性的教学。学生在学习过程中也容易感到困惑,不清楚所学知识应达到的标准,从而影响学习积极性和学习效果。

2.2 同一专业不同课程内容重复

在专业课程体系中,同一专业不同课程的内容衔接本应遵循 “递进深化” 逻辑,但实际教学中常出现知识点重复现象。以成型专业铸造方向为例,《材料科学基础》中的 “结晶过程” 与《铸件形成理论》中的 “结晶过程” 内容重叠,便是典型案例。这种重复不仅浪费教学资源,还可能导致学生学习兴趣下降,需从课程定位、内容设计等层面系统解决。

成型专业铸造方向的课程目标常以 “单门课程完整度” 为导向,而非 “专业能力递进”。《材料科学基础》需达成 “掌握材料成形基本规律”,《铸件形成理论》需达成 “掌握铸件成形核心原理”,两者在目标设定时未明确 “结晶过程” 的教学分工 —— 前者应负责 “原理讲透”,后者应负责 “应用讲活”,导致目标重叠催生内容重复。

各专业化选用教材与教学大纲衔接不足。教材编写往往由不同作者完成,缺乏跨课程统筹。《材料科学基础》教材为体现 “适用性”,会纳入铸造相关案例;《铸件形成理论》教材为体现 “基础性”,会追溯结晶的理论源头,两者未形成 “基础理论→专业应用” 的内容衔接清单。同时,教学大纲未明确知识点的 “教学深度”:例如《材料科学基础》中 “非均质形核” 只需讲解到 “杂质颗粒的作用”,而《铸件形成理论》应延伸到 “铸型涂料对非均质形核的影响”,但大纲未做细化区分,导致教师授课时易陷入 “全面覆盖” 的误区。

教师缺乏课程群协作意识,不同课程的授课教师往往独立备课,缺乏跨课程沟通。《材料科学基础》教师可能担心学生后续学习 “基础不牢”,过度讲解应用案例;《铸件形成理论》教师可能担心学生 “理论遗忘”,重新梳理基础概念。这种 “各自为战” 的教学模式,进一步加剧了内容重复。

2.3 课程思政内容重复或单一且与专业教育融合不深

课程思政是落实立德树人根本任务的 到课程思政的重要性,但在实施过程中存在内容重复或单一的问题,更重要的是 习成果的达成。许多课程在融入思政元素时,往往局限于爱国主义、职业道 且多为简单的口号式融入,没有与专业知识有机结合。例如,在《铸造工艺 工艺的发展历程,深入挖掘其中蕴含的创新精神、工匠精神以及我国在铸造领域取得的辉 煌成就等 与铸造工艺的质量控制等专业知识紧密联系起来。

2.4 学科间知识壁垒明显,交叉融合不足

热加工专业本身涉及材料科学、机械工程、自动化技术等多个学科领域,而现代热加工技术的发展越来越依赖于多学科的协同创新,这要求学生具备跨学科知识应用能力这一重要学习成果。但目前课程群建设中,各专业课程体系相对封闭,学科间的知识壁垒明显。学科分割的状况,使得学生无法形成系统的跨学科知识结构,难以应对复杂工程问题,无法达成跨学科应用能力的学习成果。同时,也限制了教师跨学科教学能力的提升,不利于培养适应产业发展需求的复合型人才。

3 基于 OBE 理念的热加工专业课程群建设实践措施

基于 OBE 理念,从热加工专业群的总体培养目标和毕业要求出发,组织各专业的骨干教师、企业专家共同研讨,明确各专业同一课程在支撑毕业要求达成中的作用,进而制定统一的课程目标。

例如,对于《材料科学基础》课程,统一的课程目标可设定为

课程目标1:系统掌握材料科学与工程领域的基础理论知识,并可用于对材料制备与使用过程中的化学、物理现象和性能的分析。课程目标2:掌握材料成分、组织结构、加工工艺及性能之间的相互联系及变化规律,对材料领域复杂工程问题的关键技术进行识别和判断。

在此基础上,各专业可根据自身特色,在统一课程目标的框架下,适当增加体现专业侧重的补充目标,但补充目标不能与核心目标冲突,且需服务于各专业的培养目标。例如材料成型及控制工程专业增加课程目标3:掌握材料的结构、相图、凝固、相变等基本原理以及材料成分设计、制备/加工等环节对性能的影响规律,能通过控制材料的化学成分和生产工艺提高材料的性能,改进和发展各种热加工工艺,并且合理地选材。

统一评价标准,明确各评价环节的分值比例例如,对于《材料科学基础》课程,可采用 “平时作业(20%)+ 实验报告(30%)+ 期末考试(50%)” 的统一评价结构,各专业基于自己的培养目标制定评分细则和达到的学习成果等级,确保评价结果能够真实反映学生对统一课程目标的达成情况。

3.2 整合课程内容,避免重复教学

为了解决同一专业不同课程内容重复的问题,基于 OBE 理念,以学生学习成果为导向,对课程内容进行全面梳理和整合。首先,成立课程内容整合小组,由各课程的骨干教师、企业专家组成,根据专业的培养目标和毕业要求,对专业内的课程体系进行系统分析,找出重复内容。然后,根据课程的性质和定位,以及各课程在达成学习成果中的作用,对重复内容进行合理取舍和优化。

例如,对于材料科学与工程专业《工程材 和性能的重复内容,基于学生应掌握金属材料基本知识并能应用于后续学习和实践 的基本组织结构和性能特点,让学生对金属材料有一个初步的认识;而在《金属材料热处 冷却过程中的组织结构转变规律以及热处理工艺对材料性能的影响,使学生能够系统掌握金属材料的热处理知识,形成连贯的知识体系,更好地达成学习成果。

此外,还可以通过综合性实践环节,将相关课程的内容有机融合在一起。例如,各专业均开设《专业综合实践》环节,以实际的热加

工产品为载体,让学生在完成项目的过程中,综合运用《铸造工艺学》《锻造工艺学》《焊接工艺学》等课程的知识,提高学生的综合应

用能力和解决实际问题的能力,达成复杂工程问题解决能力的学习成果。同时,这种课程模式也可以避免课程内容的重复,提高教学效率。3.3 丰富课程思政内容,实现与专业教育深度融合

教师要结合专业特点和课程内容,从历史文化、行业发展、社会责任、职业道德、科技创新等多个角度,深入挖掘与专业知识紧密相关的思政元素,找到思政教育与专业教育的结合点,服务于学生价值观和职业素养等学习成果的达成。例如[4],在《铸件形成理论》课程中,讲解铸件凝固组织控制时所用到的思政元素: (a) 定向凝固技术应用于制备柱状晶和单晶, 从而获得具有特殊性能的金属。介绍师昌绪院士对于我国单晶高温合金的贡献。(b)介绍航空航天中的国之重器,了解核心技术对强国之路的重要性。在教学过程中,要采用多样化的教学方法,将思政元素自然融入专业知识的传授中。例如,在《焊接工艺学》课程中,讲解焊接质量控制时,给出一些因焊接质量问题导致的重大安全事故案例,组织学生分析事故原因,讨论焊接质量对产品性能、使用安全的影响,将职业道德、责任意识与焊接工艺参数选择、质量检测方法等专业知识紧密结合,引导学生认识到焊接质量的重要性以及作为一名焊接工程师应具备的职业道德和责任感。

4 改革成效

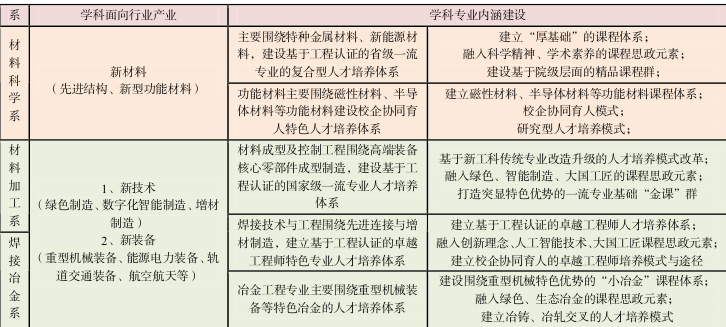

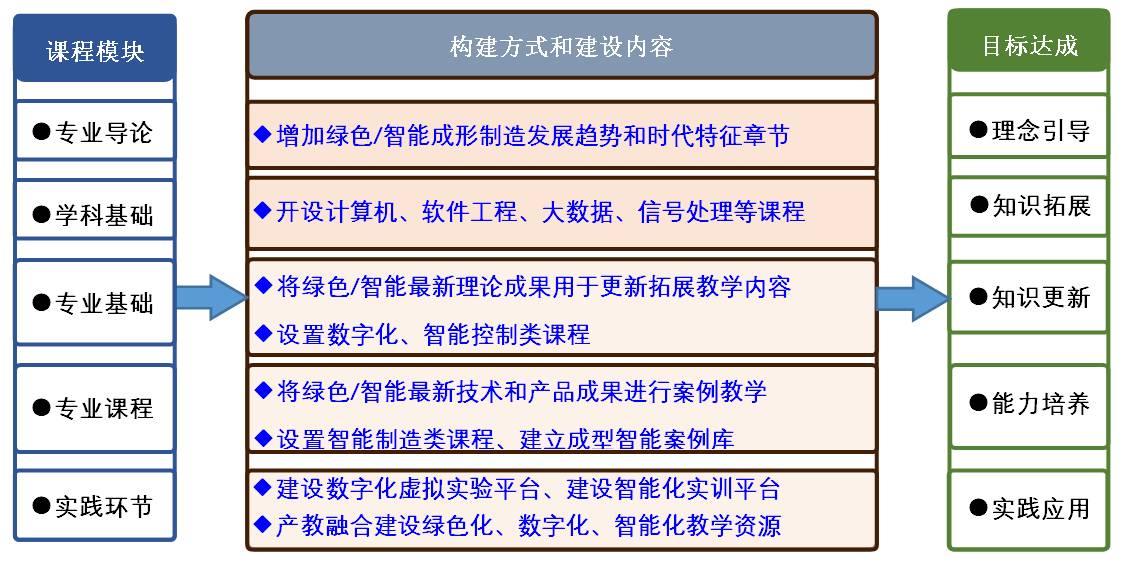

材料学院基于OBE 理念,以课程思政建设为抓手,结合工程教育专业认证非技术因素[5],围绕产品的全生命周期,培养学生绿色制造的设计、制造、资源循环利用的理念、思维和实践,提升学生综合素质的培养,如表 3 所示;以课程体系建设为抓手,考虑学科交叉,围绕智能制造相关技术,构建以热加工专业知识为中心的机械、信息、机器人、大数据、节能减排、降本增效等技术高度融合的课程体系,

表3 材料学院学科专业课程思政建设体

基于 OBE 理念的热加工专业课程群建设是一项系统工程,需要以学生学习成果为导向,解决课程目标不一致、评价方式不统一、内容重复、课程思政内容单一且与专业教育融合不深以及学科交叉不足等诸多问题。通过统一各专业同一课程课程目标与评价方式、整合课程内容、丰富课程思政内容并实现与专业教育深度融合,以及推动学科交叉融合等措施的实施,提高热加工专业课程群建设质量,提升热加工专业人才培养质量,满足行业发展对人才的需求。

[1]王桂林,胡学刚.基于工程教育认证的新工科人才培养模式探索[J].高等建筑教育,2025,34(04):68-76.

[2]王广,欧阳红,李林永.地方应用型工科类高校推行工程教育专业认证研究[J].创新创业理论研究与实践,2023,6(16):1-4.

[3]满田囡,张洪亮,刘腾,等.工程教育专业认证背景下材料力学性能课程教学改革[J].中国现代教育装备,2025,(11):75-77.

[4]王芳,陈慧琴,刘光明.基于学科专业特色的课程思政建设[J].铸造设备与工艺,2021,(02):68-70.

]赵会欣,金宁,单良,等.专业人才培养中非技术工程能力达成的探索与实践[J].高等工程教育研究,2025,(04):89基金支持:山西省教学改革创新立项项目 J20230825;太原科技大学研究生精品课程 YZ2023001; 山西省研究生精品课程项

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)