非物质文化遗产与旅游产业的融合发展研究

兰学平

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心 云南香格里拉 674499

一、引言:非遗与旅游融合的战略意义

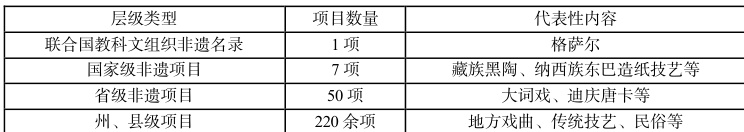

非物质文化遗产承载着中华民族的历史记忆和精神基因。以云南省迪庆藏族自治州为例,截至2024 年,迪庆州已累计认定 280 余项非遗代表性项目目录,其中 1 项入选联合国教科文组织的非遗名录,7 项入选国家级非遗目录,云南省非遗数量众多州(市)之一,具体情况详见表 1。

表 1:云南省迪庆州非物质文化遗产资源概况(截至 2024 年)

二、非遗与旅游融合的发展历程与政策演

2.1 快速融合阶段(2001-2019 年)

这一时期,特别是党的十八大提出“建设社会主义文化强国”,各地以“非遗+景区”为主要模式,积极探索非遗与旅游的融合点。如:云南迪庆以 2001 年香格里拉品牌落户为时点,深化文旅融合,促进当地的旅游步入了发展的快车道,在实践中不断地完善和升级“非遗+旅游”的模式,拓展融合发展的边界。在文旅融合的大趋势下,“非遗+旅游”模式也逐渐从静态合作阶段发展到活态利用阶段。2001 年,迪庆的旅游人次为 100 万,2005 年增加到了 264.44 万,2010 年增加到了 602.99 万,2015 年增加到了 1758.07 万,2019 年增加到 2201.11 万。“非遗+旅游”开发模式初见成效并有许多创新实践。

2.2 全面融合阶段(2018 年至今)

2018 年我国成立文化和旅游部,标志着“诗与远方”进入制度性融合新阶段。此后,《文化和旅游规划管理办法》和《“十四五”非物质文化遗产保护规划》的相继出台,使融合模式开始向纵深发展。如:云南迪庆着力推动非遗传统业态转型升级,促进文旅深度融合,在不断优化既有“非遗+旅游”成果的同时,积极解决区域内部分非遗旅游资源开发不均衡的难题,将原先一些非热门的旅游乡村纳入到“非遗+旅游”的辐射范围,从而带动周边村镇的经济发展。目前,已成功建成了塔城的启别村、佛山的说达村等一批特色乡村旅游品牌。非物质文化遗产促文旅深度融合发展,实现文化价值与经济效益双赢。2020 年至 2021 年,旅游业受到新冠疫情影响,但 2022 年已恢复至疫情前水平。2024年上半年,累计接待国内游客 1608.07 万人次,同比 2023 年同期增长 27.46% ,累计实现国内旅游花费 197.85 亿元,同比 2023 年增长 38.1% 。

三、融合模式与创新实践

3.1 场景化体验模式

3.1.1 非遗工坊体验

通过非遗工坊、文创产品等方式,探索乡村振兴与文化旅游融合发展新业态。例如:云南迪庆依托非遗,建立一批省、州、县(市)级非遗教育基地、非遗生产性保护基地、非遗旅游体验基地,建设了一批以叶枝同乐“非遗工坊”等为代表的“非遗扶贫”重点产业项目。在“十三五、十四五”期间,仅维西县就有 2100 户加入“非遗扶贫工坊”,以傈僳族传统服饰纺织、刺绣技艺、弓弩制作技艺和竹编制作技艺等多个非遗手艺为载体,采取“非遗企业 + 合作社 + 农户”的方式,以传承人一户带动多户的方式,引导农户及各级技艺类传承人传承非遗,让非遗“活”起来,为游客提供“乡愁大餐”,走出了一条“非遗+乡村旅游”的发展路子,有效推动了一二三产业融合发展,赋能乡村振兴。

3.1.2 节庆活动活化

培育扶持节庆赛事精品,促进文旅融合。例如:云南迪庆充分挖掘和发挥全州非遗多元特色,创新节庆活动组织方式,高起点、高水平培育了 10 个文化产业精品项目。其中,藏历新年和香格里拉赛马节等活动已成为当地民族文化节庆精品;迪庆•香格里拉文化旅游节和巴拉格宗音乐节等活动已成为当地特色文化节庆精品;大滇西旅游环线(三江并流段)汽车拉力赛和虎跳峡——哈巴雪山徒步定向越野赛等活动已成为当地的知名体育赛事精品。同时,通过歌舞表演、非遗产品展销、非遗传承体验等系列活动,一方面增强了节庆活动的参与性和体验性,另一方面成功将非物质文化遗产融入文旅产品,提升了文旅产品文化内涵和吸引力。

3.1.3 非遗产品特色化

创建非遗特色产品,促进文旅融合。例如:迪庆结合《云南省传统工艺振兴行动计划》,突出地方文化特色和非遗项目,强化对全州传统技艺的传承保护和开发创新,全面提高传统非遗工艺产品的整体品质和市场竞争力。以文化创新为动力,推动非遗传统工艺与创意、设计、现代科技、时代元素相结合,建设以黑陶、唐卡和藏刀等为代表的 5 个传统工艺产品加工和销售基地,大力开发系列文化旅游商品,提升文化价值和经济价值,进一步促进文旅深度融合。

3.2 数字化赋能模式(许充实)

例如:故宫博物院与凤凰卫视联合打造的《清明上河图  展演,通过数字非遗数据库、8K 超高清投影及全息多媒体技术的深度融合,实现了文物“动态发声”与非遗“场景化说话”。该展演将原画放大 20 倍,通过数万张手工绘制动画帧稿,使 814 个人物、29 艘船只等元素“复活”。“巨幅互动长卷”分设“孙羊店沉浸剧场”“虹桥球幕影院”三大展厅及宋代人文体验区,动态还原了北宋汴京的市井生活[3-4]。

展演,通过数字非遗数据库、8K 超高清投影及全息多媒体技术的深度融合,实现了文物“动态发声”与非遗“场景化说话”。该展演将原画放大 20 倍,通过数万张手工绘制动画帧稿,使 814 个人物、29 艘船只等元素“复活”。“巨幅互动长卷”分设“孙羊店沉浸剧场”“虹桥球幕影院”三大展厅及宋代人文体验区,动态还原了北宋汴京的市井生活[3-4]。

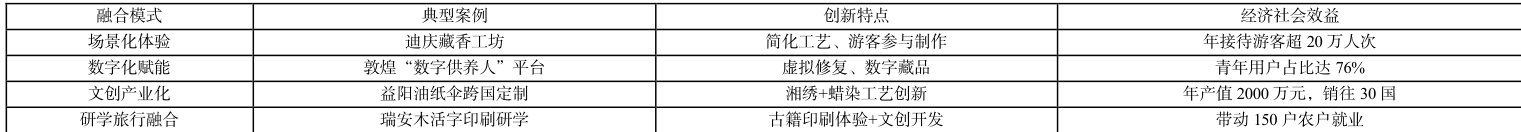

3.4 非遗与旅游融合案例概述四、现实挑战与突出问题

表 2:非遗与旅游融合的代表性模式及案例

4.1 传承人断层危机

目前,非遗传承的群体中,呈现出“高龄化、低回报、低吸引力”的显著特征。非物质文化遗产传承方式以家族传承或师徒传承为主,非物质文化遗产传承途径相对有限。全球化和现代化进程中外来文化冲击非物质文化遗产的传统传承方式,年轻一代更容易接受外来文化。例如:广西贵港调研显示,50 岁以上传承人占比超 70% ,东龙彩灯等精细工艺则面临后继无人。另外,从全国范围来看,非遗工坊规模虽然超过 9100 家,但其中的青年从业者则不足 20% ,人才储备堪忧。

4.2 保护与开发失衡

4.2.1 过度商业化

非遗保护传承重在弘扬传承项目的基质本真性,但目前的诸多民俗类项目存在过分注重舞台效果、商业效益,而忽视其精髓和灵魂,遗失其基质本真性的现象。部分景区过度追求商业利润,将非遗表演剥离原来的文化语境,使其压缩为“快餐式”的片段。导致项目在活态传承的过程中逐步变味,走形走样,甚至本末倒置。例如:昌黎地秧歌已被改编为景区的暖场节目,基本丧失了原有的仪式感。

4.2.2 项目创造性转化、创新性发展动力不足

受项目代表性传承人文化素养整体低下、创新意识薄弱及缺乏项目技艺研发团队等诸多客观因素制约,项目创造性转化、创新性发展的瓶颈问题迟迟得不到解决,融入及服务旅游能力、动力明显不足,造成传统优秀文化很难实现当代价值,难以发挥丰富文旅业态,以文塑旅、以旅彰文的重要作用。

4.2.3 标准化缺失

苏绣的传承人姚建萍指出,目前,旅游市场对刺绣的开发,存在着一定的“盲目性”,缺乏对产品设计和标识管理的统一规范。

五、未来发展路径

5.1 健全保护传承机制

5.1.1 活态传承优先

通过建立传承人津贴制度,鼓励“师徒制+职业培训”并行。例如:迪庆依托建设完成的 13 个非物质文化遗产展示传习馆(中心)、69 个传习所和 135 个传习所(点)。采取传习中心辐射传习所、传习所辐射传习点的方式进行自然传承,通过授徒传艺和组织培训班等方式来积极开展传承工作,使传承人群不断增长,并带动了地方就业,产生了社会经济效益。

5.1.2 社区参与赋能

积极推广“非遗合作社”模式,例如:迪庆松林文化旅游传播有限公司(藏香)与香格里拉残联达成人才孵化合作,直接带动当地残疾人员就业 17 人以上。同时与周边 280 户农户合作种植藏香制作原材料超 2000 亩,每年聘用周边农户到公司务工,带动就业 3000 人次,人均创收 1 万元左右,实现文化保护与增收双赢。

5.2 深化融合模式创新

5.2.1 主题线路开发

各地应紧密结合各自实际情况,科学设计“非遗+生态+研学”的综合线路。例如:泉州以 22 处世界遗产点为骨架,串联洛阳桥(宋元跨海石桥)、真武庙(海神信仰遗址)、清源山(生态地标)等 17 处核心节点,形成“遗产展示+生态观光+非遗体验”三位一体的空间网络,并按功能划分传统技艺区、生态茶旅区和民俗展演区,让游客在洛阳古桥等景观中,同步感受到非遗的活态传承。

5.2.2 国际传播拓展

充分利用我国“春节申遗”的成功契机,积极在海外的中国文化中心,开设非遗展区。例如:2025年的“欢乐春节”活动,就吸引了 120 国家参与,带动了青花瓷、苏绣等产品的出口。

六、结束语

非物质文化遗产与旅游产业的融合发展,是中华优秀传统文化传承与发展的生动实践。目前,二者的融合进程已从初期的产品的简单嫁接,走向了深度协同,已成为各地激活文化资源、增强文化自信的重要引擎。未来我们必须坚守“保护优先、活态传承”的原则,积极利用现代科技的发展成果破解非遗传承面临的困境,让非遗从历史中走来,在旅游中鲜活,向未来生长,为中国式现代化注入深厚的文化底蕴。

参考文献

[1]虎剑刚,王绘雯.服务型执法视阈下过罚相当原则的科学适用——以北京市市场监管部门推行服务型执法新模式为例[J].中国食品安全,2024(11):33-36.

[2]胡宏东,邹愿,张宇琪,傅馨平.价值共创视角下体育非物质文化遗产与旅游资源融合研究[J].科技和产业,2022,22(6):84-89.

[3]王庆庆,田祖国.文化生态学视域下的体育非物质文化遗产研究:概念界定、现实困境与破解路径[J].吉林体育学院学报,2024,40(4):23-29.

[4]白潭生,宋歌,彭双震.理念、机制与数字赋能:非遗保护机制与开发模式探究——以河北徐水舞狮为例[J].河北旅游职业学院学报,2024,29(2):26-31.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)