基于大量阅读后语言有效积累与运用的习作提升路径

萧丹婷

东莞市企石镇江南小学

在教学中,笔者通过不断地探索和实践,培养学生学会广泛地观察,大量地阅读,主动地积累,养成“采蜜”的好习惯;科学地指导学生对这些材料进行灵活运用,提升学生写作的水平。

一、课内积累,汲取精华

为了让学生学会积累并有效运用,我深入钻研教材,挖掘优质教学资源,精心引导学生进行课内积累。

1.欣赏品析,积累语言。小学语文课本选入的作品文质兼美,课文中有大量的词汇、优美的句段,含义深刻的句子以及“日积月累”中的古典诗词、谚语、名言警句。我在教学中积极引导学生欣赏和品析这些语言,弄清遣词造句的精妙之处,并让学生分类摘抄,写上自己的体会。要求学生对这些好词佳句、语段反复涵咏,熟读成诵,丰富学生的语言积累。

2.基于语文要素,构建表达情感阶梯。教材通过单元导语、课后习题等路径渗透情感教育。以四年级上册第四单元"神话的力量"为例,先引导学生在《盘古开天地》中感受创世神悲壮献身的精神,结合"边读边想象画面"的语文要素,用角色扮演体会盘古"头顶天,脚踏地"的艰难;再通过《精卫填海》的文言文拓展,用"假如我是精卫鸟"的创意写作,将神话人物的执着精神内化为成长力量。

3.真实情境创设,唤醒生活化表达。统编版教材特别注重读写结合,如三年级下册《荷花》课后"仿写一种植物"。教学时我搭建可视化支架:先播放《航拍中国》湿地芦苇片段,展示"芦苇荡·白鹭·夕阳"的生态画面;再带领学生到校园观察栾树,用"栾树的蒴果像小灯笼,在秋风里说着悄悄话"等拟人化表达,让景物描写自然流淌真情。

4.融入跨媒介资源,深化情感体验。教学五年级《慈母情深》时,我构建了立体化学习场域:课前播放《你好,李焕英》电影片段唤醒亲情记忆;课中对比梁晓声原文与教材改编版,通过"母亲皲裂的手掌"等细节品读母爱;课后布置"母亲的购物车"实践作业,让学生用图文记录母亲日常采购物品,在生活观察中理解"母亲塞给我的哪是钱,分明是滚烫的心"的深层含义。当习作《我的母亲》涌现出"妈妈的微信头像总是我的照片"等鲜活细节时,情感教育便真正落地生根。

5.依托单元要素,构建中心句学习框架。统编版教材通过单元导语明确语文要素,如三年级上册第六单元“祖国山河”中,《富饶的西沙群岛》以“那里风景优美,物产丰富,是个可爱的地方”统领全文,教学中可设计“中心句探秘”活动。

6.多维仿写:构建读写共生的写作训练体系。在"读写共生"理念指导下,我建构了三级仿写训练模型,将教材文本转化为写作训练资源库,形成"技法解码-范式迁移-创意生长"的螺旋式提升路径。如:以《荷花》为语言建构范例,提炼"三阶摹写支架":1.语料银行(嫩黄/碧绿/雪白等色彩词库)。2.修辞模板("有的……有的……有的……"排比句式)。3.通感范式(“清香像无形的飘带”)。学生在仿写《校园紫藤》时,不仅准确调用“淡紫瀑布”“蜂蝶戏珠”等意象,更创造出“花瓣雨在晨光里跳探戈”的动态描写,实现语言迁移中的个性化表达。

经过两学期实践,班级习作优质率从 25% 提升至 55% ,其中《银杏树的自白》因"诗性语言与哲理深度"获得东莞市少年作文大赛二等奖。这印证了维果茨基"最近发展区"理论在写作教学中的有效性——当仿写梯度与认知发展精准匹配时,便能激活学生的创作潜能。

二、课外积累,博采众长

要酿造习作的“甜蜜”,光靠课内积累是远远不够的,要多渠道引导学生进行课外积累。

1.观察积累 ,让万事万物融入笔端。在教学中,我根据课文每单元的专题,有目的地引导学生观察自然界数不清的山峦,道不尽的江河,一望无际的草原,郁郁葱葱的森林,五彩缤纷的花朵……感受大自然的奇妙;观察新鲜的人和事物,重在观察其特点,并从中受到启发;观察周围物体四季的变化,感受它们的变幻莫测,美不胜收;观察家庭生活中亲人之间、学校师生之间、同学之间发生的事情,重在观察事情的经过和人物的喜怒哀乐,感悟人间真情。

2.视听积累,让习作充满时代气息。在信息时代背景下,指导学生建立时事新闻与人文素材的积累机制具有多重教育价值:其一,通过新闻联播、央视纪录片等权威媒体资源,学生得以系统了解社会发展脉搏,培育家国情怀;其二,动物世界、国家地理等科普节目能有效激发科学探索精神;其三,传统节日晚会、优秀影视作品(如《典籍里的中国》《觉醒年代》)的鉴赏,可深化文化认同。 如在 2025 年 3 月"智能家电抢购潮"里,学生就写下了洋溢着鲜明时代气息的《从智能家电抢购潮想到的……》。学生写了劝妈妈放弃抢购家电的事情,并写出了自己深度的思考“这场抢购风暴让我明白,比芯片更珍贵的,是独立思考的能力。当我们学会用科学拨开信息的迷雾,用理性照亮消费的选择,新时代的少年才能真正驾驭科技的浪潮,而不是被它裹挟前行。” 阅后令人动容,成功的佳作可以证明,丰富的积累可以让习作更有广度、深度。

3.体验积累 ,让习作充满真情实感。我经常鼓励孩子们参加到有意义的活动中去,如课间的丢手绢、跳绳、练书法、学国画;课堂上的智慧猜谜大比拼、贴鼻子游戏等。另外,学生在生活中的干家务活、养花种树、饲养小动物、探亲访友、出外旅游等也是很好的积累素材,我引导学生在亲身经历的各种活动实践中体验生活的喜怒哀乐、酸甜苦辣,用自己的眼睛观察生活,用自己的大脑思考生活,及时写下真实体验。

4.阅读积累,让习作富含书香韵味。经典涵养·科学启智·生活撷英:三维阅读体系构建写作素养的实践路径。中华典籍中"腹有诗书气自华"的智慧箴言,深刻揭示了阅读对人格塑造与写作能力培养的双重价值。基于核心素养培育目标,我构建了"三维立体"阅读体系:(1)经典涵养:在深度对话中培育审美人格。以《义务教育语文课程标准》为指导,系统实施"名著深读工程"。通过《西游记》中孙悟空三打白骨精的文本细读,引导学生体悟"明辨是非"的处世智慧;在《水浒传》"鲁提辖拳打镇关西"的章回解析中,开展"侠义精神与法治意识"的思辨讨论;借助《钢铁是怎样炼成的》保尔筑路片段,组织"苦难与成长"主题读写活动。实施"三阶阅读法":初读把握情节脉络,再读品析人物形象,三读探究文化内核,使经典真正成为滋养精神成长的沃土。(2)贯彻跨学科学习理念,建立"科学-人文"双轨阅读机制。一方面精选《昆虫记》《物种起源(少儿版)》等科学经典,开展"自然观察笔记"撰写活动;另一方面配置《数学之美》《天工开物(图解版)》等跨学科读物,设计"科学童话创编"项目。特别开发"生活实验室"课程,如阅读《少年厨神》后组织"食物中的化学"探究,实现从知识积累到创新应用的层级跃迁。(3)生活撷英:在信息洪流中淬炼语言敏感度。创设"生活语文工作坊",培养新时代媒介素养: ① 开展"广告修辞解码"专题学习,引导学生赏析"别让视力偷走你的风景"(眼科广告)等精品文案; ② 组织"歌词里的哲学"研讨活动,深度解读《孤勇者》中"谁说站在光里的才算英雄"的生命体悟; ③ 实施"金句采撷计划",建立班级"语言素材云库",借助AI工具实现个性化推荐。通过"发现-解构-重构"的三步训练,使学生在信息浪潮中成长为语言的炼金术师。

三、积累运用,乐在其中

开源畅流,牛刀小试,从生活素材中取出乐于表达的材料进行练笔。

1.延展叙事空间,构建续写支架 。如《风筝》一课,引导学生以"我们冲向水磨坊"为起笔点,通过环境描写烘托心情、动作细节展现期待,完成 300 字情境续写,使文本解读与创作实践形成闭环。

2.转换叙事视角,培育思辨能力。针对《灰雀》《陶罐和铁罐》等寓言类文本,创设角色对话情境。如执教《灰雀》时,设计"羽翼下的独白"专题写作:以灰雀视角重构故事,需呈现男孩的心理转变过程,同时自然嵌入"尊重生命"的价值观思考,实现认知迁移。

3.激活想象维度,拓展文本边界。 在古诗文教学中实施"时空穿越"写作计划。如学完《望天门山》后,布置"李白的朋友圈"创意写作任务,要求结合诗句意境、诗人经历,用现代社交媒介形式重构诗意表达,培养跨时空想象能力。

4.解构文本肌理,深化读写融合。 以《我不能失信》为范例,开展"显微镜下的文本"补白训练。聚焦"庆龄抿着嘴沉思"的细节,引导学生从神态描写切入,补写人物内心独白,要求体现守信价值观的抉择过程,并穿插环境描写作情绪烘托。 通过这种读写共生模式既深化了文本解读,又使习作训练成为思维可视化的成长载体。

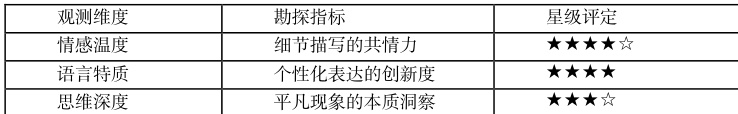

5.建构式评价:基于赏识教育的写作反馈机制创新实践 。依据《义务教育语文课程标准》评价建议,融合维果茨基"最近发展区"理论,构建"三维四阶"写作评价体系:(1)评价范式转型:从单向评判到多维对话 。 元认知训练:开发"写作自诊量表",指导学生从立意、结构、语言三维度进行自我反思。 ‚同伴互评机制:建立" 1+1+ 1"反馈模式(1 处亮点圈注 :+1 条改进建议+1 次线上讨论)ƒ教师发展性评价:运用"三明治话术"(肯定-建议-期待)撰写个性化评语。(2)技术赋能革新:数字工具支持下的精准赏识 。 搭建"写作成长档案袋"数字平台,自动生成词云图展示学生个性表达特征 。‚运用AI文本分析技术,智能识别习作中的情感温度指数与语言创新度 。ƒ创建"金句博物馆"互动墙,实时展示学生作品中的精彩片段 。(3)典型实施案例:"闪光点勘探"专题工作坊 。以"平凡中的光芒"为主题开展写作训练,通过以下步骤实现评价转型: 思维预热:分析朱自清《背影》中"攀月台"细节描写的感染力。‚写作实践:撰写"校园守护者"观察笔记。 ƒ多元互评:使用"微光探测仪"评价量表(见表 1)。

表1 "微光探测仪"评价量表(节选)

这种以赏识为基、技术为翼的评价机制,有效实现了从"害怕写作"到"享受创作"的育人转变。

6.展示交流,激情永随。我采用了如下方法:(1)展示精美采蜜本。“采蜜本”设立了六个栏目:如好词佳句、精彩片段、美文欣赏;科学知识我最懂;生活万花筒;我的故事;多彩世界。定期在班上交流展评,并在班级图书角或学习园地中进行展览,供学生欣赏、学习,引领学生更加善于积累,习作时得心应手地选择材料,厚积薄发。(2)美文欣赏会。我每周规定一节课为美文欣赏会,师生共同交流在课外阅读中令自己眼前一亮、感受最深的文章和自己认为写得精彩的日记。‚考考学生谁的耳朵最灵,评评美文美在哪里,ƒ教师组织学生进行分组竞赛,每个月统计小组总分,优胜小组每人可得到老师的奖品——一本课外书籍。实践证明,通过长期坚持的美文欣赏会,学生的语感更丰富了,思想更深邃了,对生活的感悟也越深了,习作起来更得心应手了。(3)编印《妙笔生花集》。把学生每个学期的好习作和课堂上的小练笔,打印成篇,配上精美的插图,推荐给家长,走向社会,为学生的成功创设一个展示的舞台,让学生体验成功的喜悦。此外,我还通过钉钉群引导学生在网上阅读电子刊物,既丰富了学生积累的素材,提供了师生交流的平台,又达到了资源共享的目的。

“问渠哪得清如许?为有源头活水来”。通过各种渠道的积累和老师的点拨运用,点燃了学生的智慧火花,我所教班级的学生渐渐爱上了习作。我相信,只要坚持不懈地进行积累与运用的探索与实践,积极进行总结与反思,并吸收他人成功的经验,就一定能酿造出更多习作的“甜蜜”。

[参考文献]

[1]林建中.在小学语文习作教学中贯穿言语生命意识—以《<逃家小兔> 读后感》写作指导为例[J].西部素质教育育,2017,v.3(05).

[2]孟繁河.关于小学语文写作教学有效性提升路径的思考[J].学周刊,2016,(12):77-78.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022版)[M].北京师范大学出版社,2022.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)