变截面盘形滚刀缩尺实验平台的构建与验证

郝潇彤 刘子豪 豆粮宇 张欣然 朴容萱

吉林农业科技学院 吉林省吉林市 132101

引言

在隧道工程建设中高效的破岩工具至关重要,盘形滚刀作为隧道掘进机(TBM)的关键部件,其性能直接影响掘进效率和工程成本。传统盘形滚刀在面对复杂岩石工况时,常出现破岩效率低、刀具磨损快等问题。变截面盘形滚刀因其独特的结构设计,有望改善这些状况,通过在不同部位采用不同的截面形状,以适应岩石特性变化提高破岩效果。对其性能深入研究需要构建合适的实验平台,全尺寸实验成本高昂、操作复杂,缩尺实验平台则能以较低成本模拟实际工况,为变截面盘形滚刀的研究提供有效途径。本文旨在系统地构建变截面盘形滚刀缩尺实验平台,并对相关理论进行验证。

1 变截面盘形滚刀理论基础

1.1 变截面刀具结构特性与力学

变截面盘形滚刀在结构上区别于传统滚刀,其刀刃部分的截面形状沿圆周方向或轴向呈变化设计。这种独特结构使滚刀在破岩过程中,不同部位的刀刃与岩石接触时,产生的力学响应各异。例如,在切入岩石初期,较薄的刀刃部分可凭借较小的接触面积产生较大的压强,利于在岩石表面形成初始裂纹;随着滚刀的转动,截面逐渐变厚的刀刃部分则能利用更大的强度和刚度,进一步扩展裂纹并破碎岩石。从力学机理分析,变截面结构改变了滚刀与岩石间的作用力分布。在相同的掘进参数下,传统盘形滚刀作用于岩石的力较为均匀,而变截面滚刀由于刀刃截面变化,力的大小和方向会随刀刃位置变化而改变。这种动态变化的力场能够激发岩石内部不同方向和规模的应力集中,促使岩石更容易产生裂纹并破碎。变截面结构还影响了滚刀的转动惯量和平衡特性,在设计和使用时需充分考虑这些因素,以确保滚刀的稳定运行和高效破岩。

1.2 岩石破碎理论及能量传递模型

岩石破碎是一个复杂的过程,涉及多种理论。其中压碎理论认为,当滚刀作用于岩石表面时,在接触区域产生高压,使岩石内部的颗粒发生相对位移和破碎。拉伸理论则强调,在滚刀作用下,岩石内部产生的拉应力超过其抗拉强度时,岩石会出现拉伸裂纹导致破碎。在变截面盘形滚刀破岩过程中,这两种理论均发挥作用。变截面滚刀的特殊结构使得岩石在不同阶段受到不同形式的应力作用,既有压碎作用又有拉伸作用,从而加速岩石的破碎。

建立准确的能量传递模型对于理解 关重要 ,在破岩过程中,滚刀的旋转机械能通过刀刃传递给岩石,一部分能量用于克服岩石的强度,使岩石发生破碎, 部分能 以热能 声能等形式耗散。能量传递模型需考虑滚刀的结构参数(如变截面形状、尺寸等)、岩石的物理力学性质 (如推力、转速等)。通过该模型可定量分析能量在滚刀与岩石之间的传递和转化过程,为优化滚刀设计和掘进参数提供理论依据,以提高破岩效率降低能量消耗。

2 缩尺实验平台理论构建

2.1 相似性准则的数学推导与量纲分

缩尺实验平台的核心在于保证模型与原型之间的相似性,以确保实验结果的可靠性与可推广性。相似性准则的推导需基于量纲分析方法,从影响滚刀破岩过程的关键物理量入手。这些物理量主要包括几何参数(如滚刀直径、刃宽、截面曲率)、力学参数(如载荷、应力、应变)、运动参数(如转速、进给速度)及材料参数(如弹性模量、泊松比)等。

通过量纲分析可将上述物理量归纳为无量纲组合,即相似准则。例如,几何相似要求模型与原型的对应线性尺寸之比为常数(几何相似比);运动相似要求对应点的速度之比为常数,且方向一致;动力相似则涉及力的相似,需满足牛顿数等无量纲数的一致性。在数学推导过程中,需通过 Buckingham π 定理确定独立相似准则的数量,进而建立模型与原型之间的参数换算关系,确保缩尺实验能够真实反映实际工况下的物理过程。

2.2 实验平台功能需求与理论设计

实验平台应具备多种功能以满足对变截面盘形 的研究需求,首先要能够模拟不同地质条件下的岩石特性,包括岩石的硬度、强度、韧性等。这就需要配备可调节的加载系统,能够对模拟岩石材料施加不同大小和方向的力。其次实验平台要能够精确测量滚刀在破岩过程中的各种参数,如滚刀的受力、扭矩、转速、位移等。为此需要安装高精度的传感器,如力传感器、扭矩传感器、位移传感器等。还应具备数据采集与处理系统,能够实时采集传感器数据,并进行分析和存储。

基于功能需求,实验平台的理论设计包括主体结构设 加载系统设 测量系统设计和数据处理系统设计等。主体结构应具有足够的强度和刚度,以保证在实验过程中稳定可靠 载方式, 通过控制系统实现加载力的精确调节。测量系统的传感器应根据测量参数的特点和精度要求进行合理选型与布置。 数据处理系统则需具备强大的数据处理能力,能够对采集到的大量数据进行快速分析,提取有用信息。

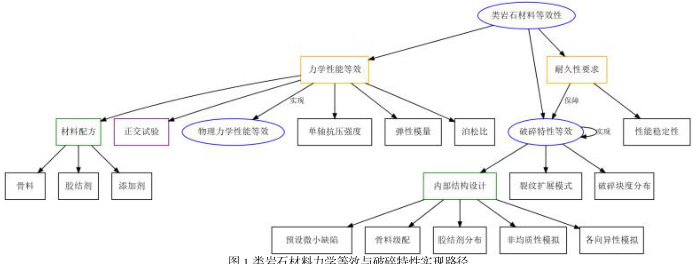

2.3 类岩石材料的等效性理论

类岩石材料的等效性是缩尺实验中确保实验结果具有工程参考价值的关键因素,其核心在于通过材料配方的优化,使人工制备的类岩石材料在物理力学性能上与实际岩石保持相似,尤其在强度、硬度、脆性及破碎特性等方面需满足等效性要求。这一理论的构建需基于岩石力学与材料科学的交叉视角,从微观结构到宏观性能进行多尺度的等效性分析。

从力学性能等效来看,类岩石材料需与目标岩石在单轴抗压强度、弹性模量、泊松比等关键参数上保持一致或成比例关系。这要求在材料选择时,需合理搭配骨料、胶结剂及添加剂的种类 比例。 例如以石英砂作为骨料可模拟岩石的颗粒结构,水泥或树脂作为胶结剂可调节材料的强度,而添加适量的纤维或微珠则能改变材料的脆性特征。通过正交试验等方法,可确定最佳配方,使类岩石材料的力学参数满足相似准则的要求。

在破碎特性等效方面,类岩石材料需在裂纹扩展模式、破碎块度分布等方面与实际岩石相似。这涉及材料的内部结构设计,需通过控制骨料级配、胶结剂分布等方式,模拟天然岩石的非均质性与各向异性。例如通过在材料中预设微小缺陷,可更真实地反映天然岩石中裂纹的萌生机制。类岩石材料的耐久性也是等效性理论需考虑的因素,要求材料在实验过程中性能稳定,不随时间发生显著变化,以保证实验结果的重复性与可靠性。通过上述理论设计,类岩石材料能够为缩尺实验提供与实际岩石等效的力学环境,从而确保实验结论的科学性与工程适用性。

3 多参数耦合作用分析

3.1 截面形状对裂纹扩展模式的影响机制

变截面盘形滚刀的截面形状多样,如正弦型、梯形等,不同的截面形状在破岩时对岩石裂纹扩展模式产生显著影响。以正弦型截面为例,当滚刀旋转切入岩石时,由于截面的正弦变化,刀刃与岩石接触点的曲率和压力不断改变。在波峰位置,刀刃曲率小,压力集中程度高,容易在岩石表面产生初始的垂直裂纹;随着滚刀转动至波谷位置,刀刃与岩石的接触面积增大,压力分布相对均匀,此时已产生的垂直裂纹会在水平方向上受到拉伸作用,从而扩展形成横向裂纹。这种截面形状导致的压力分布变化,促使岩石内部形成复杂的裂纹网络。相比之下,梯形截面滚刀在破岩时,由于截面变化较为 abrupt,在梯形的棱边处会产生较大的应力集中,更容易引发岩石的脆性断裂,裂纹扩展方向相对较为单一,主要沿着棱边垂直方向发展。通过理论分析和数值模拟,深入研究不同截面形状下裂纹扩展的力学机制,为优化滚刀截面形状提供依据,以实现更高效的岩石破碎。

在实际工程应用中,截面形状对裂纹扩展模式的影响机制研究成果具有重要指导意义。例如在花岗岩地层的隧道掘进中,正弦型截面滚刀通过促使岩石形成复杂裂纹网络,相较于传统滚刀,可使岩石破碎块度更加均匀,减少大尺寸岩块的产生,有利于后续的出渣作业,提高掘进效率。为进一步验证不同截面形状滚刀对裂纹扩展模式的影响,可结合高速摄影技术与数字图像相关(DIC)方法,对破岩过程中的岩石表面裂纹扩展进行实时监测与分析。通过 DIC 技术能够精确测量岩石表面的位移场和应变场,从而量化不同截面形状滚刀作用下裂纹的萌生位置、扩展方向及扩展速率等参数,为理论分析提供更详实的实验数据支持 。

3.2 刀刃角度与力学响应的关联性分析

刀刃角度是变截面盘形滚刀的重要参数之一,对滚刀的力学响应有显著影响。刀刃角度包括前角和后角,前角影响滚刀切入岩石的难易程度和切削力的大小。较大的前角可使滚刀更容易切入岩石减小切削力,但会降低刀刃的强度;较小的前角则能增强刀刃强度,但会增加切削力。后角主要影响滚刀与已破碎岩石表面的摩擦情况。合适的后角可减少摩擦,提高滚刀的使用寿命。在破岩过程中,刀刃角度与滚刀所受的法向力、切向力密切相关。根据切削力学理论,通过建立力的平衡方程,可推导出刀刃角度与力之间的定量关系。例如当刀刃前角增大时切向力会减小,法向力也会相应改变。刀刃角度还会影响岩石的破碎方式,不同的力分布会导致岩石呈现出不同的破碎形态,如块状破碎或碎屑状破碎。通过实验和理论分析相结合,确定在不同岩石条件下变截面盘形滚刀的最佳刀刃角度,以优化滚刀的力学性能和破岩效果。

在不同岩石条件下,刀刃角度对滚刀力学性能的影响存在显著差异。在页岩等软岩地层中,较大前角的刀刃能显著降低切削力,提高破岩效率,但需注意刀刃强度的维持;而在石英岩等硬岩地层中,较小前角虽增加切削力,但可保障刀刃在高应力下的完整性。为了深入研究刀刃角度与力学响应的动态关联性,可利用有限元分析软件,建立考虑岩石非线性特性和滚刀动态旋转过程的多物理场耦合模型。通过模拟不同刀刃角度下滚刀破岩过程中的应力、应变分布以及力的变化情况,不仅能够直观展示刀刃角度对滚刀力学响应的影响规律,还可预测滚刀在复杂工况下的失效形式,为刀刃角度的优化设计提供数值模拟依据,进而缩短实验周期、降低研发成本 。

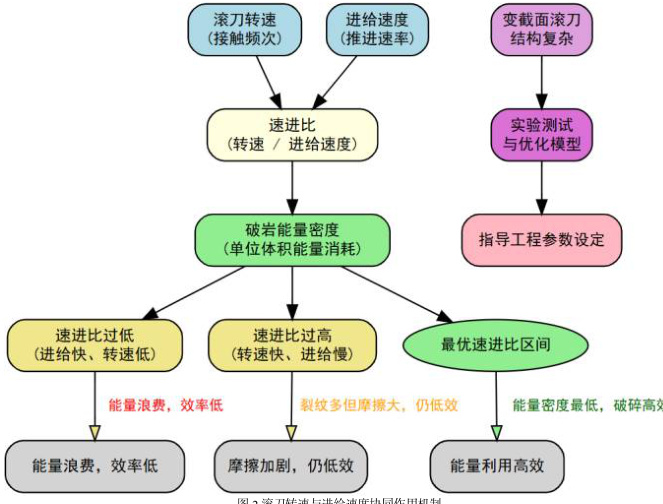

3.3 滚刀转速与进给速度的协同作用机制

滚刀转速与进给速度作为变截面盘形滚刀破岩过程中的重要动态参数,二者的协同作用直接影响破岩效率和能量转化效率,其相互匹配关系对岩石破碎效果具有显著调控作用。在破岩过程中,转速决定了滚刀单位时间内与岩石的接触频次和作用时间,而进给速度则决定了滚刀沿掘进方向的推进速率,二者的耦合作用形成了特定的破岩节奏与能量输入模式。

从理论层面分析,滚刀转速与进 积岩石破碎所消耗的能量,其大小与转速和进给速度的比值 滚刀在岩石表面的作用时间较短,可能导致岩石未被充分破碎便被 能量密度偏高且破岩效率低下。反之,当速进比较大时,转速相对较 下易形成充分的裂纹网络,但过长的作用时间会导致滚刀与已破碎岩 使能 密度升高。因此,存在一个最优速进比区间,在该区间内,滚刀转速与进给速度的协同作用能够使 ,实现破岩能量的高效利用。

图2 滚刀转速与进给速度协同作用机制

在实际破岩过程中,变截面盘形滚刀的结构特性进一步放大了转速与进给速度协同作用的复杂性。由于滚刀不同部位的截面形状各异,在不同转速和进给速度组合下,各部位刀刃与岩石的接触顺序、作用强度和持续时间存在差异。例如,当滚刀以较高转速配合中等进给速度工作时,较薄的刀刃部分能快速切入岩石形成初始裂纹,随后较厚的刀刃部分在适当的进给速度下及时跟进,利用其结构强度扩展裂纹,使能量在裂纹萌生和扩展阶段得到合理分配。通过实验平台的模拟测试,可量化不同速进比下变截面滚刀的破岩效果,如破碎块度分布、裂纹扩展范围和能量耗散率等,进而建立滚刀结构参数、转速与进给速度的多维度优化模型,为实际工程中掘进参数的设定提供精准指导。

本文围绕变截面盘形滚刀缩尺实验平台展开研究,建立了相关理论基础,完成了缩尺实验平台的理论构建,并对多参数耦合作用进行了深入分析。通过对变截面刀具结构特性与力学机理的研究,明晰了其独特的工作优势;基于相似性准则构建的缩尺实验平台为进一步实验研究提供了有效手段;多参数耦合作用分析揭示了截面形状、刀刃角度、刃宽与材质等因素对滚刀性能的影响规律。

在变截面盘形滚刀研究方面,可进一步优化滚刀结构设计,探索更多新颖的截面形状和刀刃参数组合,以适应更复杂的地质条件。在实验平台方面,可结合先进的传感器技术和数据处理方法,提高实验数据的精度和分析效率。加强对类岩石材料等效性的深入研究,开发更接近真实岩石性能的模拟材料。将多物理场耦合理论引入变截面盘形滚刀研究,考虑热、流等因素对破岩过程的影响,有望推动该领域取得更具创新性的成果。

参考文献

[1]路宇峰,谢立扬,耿麒. 多功能缩尺破岩实验台的设计[J].南方农机,2022,53(03):118-120.

[2]赵家立.隧道掘进机正弦型变截面盘形滚刀设计及其性能研究[D].长春:吉林大学,2024.

[3]石钰锋,一种盾构管片缩尺模型实验装置及实验方法[科技成果].江西省,华东交通大学,2023-11-15.

[4]陆游. 软岩地层敞开式 TBM 法隧道施工技术探究[J].建筑技术开发,2025,52(07):72-74.

[5]李安云,康元锋,康鑫,等. 破碎软岩地层 TBM 掘进围岩稳定性影响因素分析[J].建筑施工,2025,47(07):1021-1025

[6]李忠艳,刘杨,张雯超,等. TBM 常截面盘形滚刀破岩过程受力研究[J].人民长江,2025,56(01):173-179+204.*本研究依托大学生科技创新创业训练计划项目[2025]第X202511439026 号

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)