从轴对称到二次函数:基于节点关联的初中大单元教学框架构

刘智梅

丹阳市实验学校 邮编:212300

0 教学理论与内容分析

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》强调图形与几何和代数部分需注重直观想象、逻辑推理等核心素养培养,为单元整合指明方向,即教学应超越知识点本身,关注知识联系与实际应用。苏科版新教材依此对轴对称等内容整合设计,从生活实例引入,到几何性质探索,再到坐标系下的变换研究,触及“以不变量应对变量”思想,为二次函数学习铺垫。相比旧版孤立讲解函数的方式,新版注重知识迁移与思维发展,如推导代数公式时引用几何变换中的固定关系,让学生借“形”的直观理解“数”,契合核心素养要求,体现现代数学教育理念。

1 大单元教学框架设计

1.1 逻辑框架构成

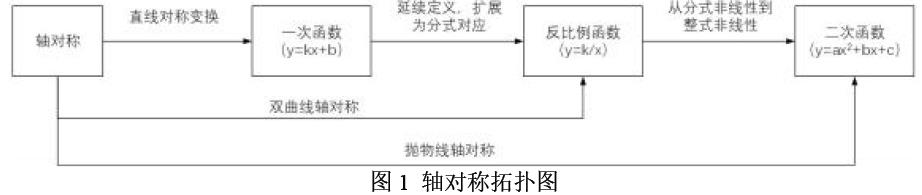

从轴对称拓扑图(见图1)能看出:轴对称这一几何工具贯穿三类函数图像分析,在二次函数中起决定性作用,是“形”到“数”的重要桥梁;函数体系是代数学习主线,按一次函数、反比例函数、二次函数的顺序,呈现由简到繁、从特殊到一般的递进;轴对称与各类函数的融合,体现几何和代数知识的交汇,凸显“数形结合”思想在解题中的关键,也表明这些知识模块是通过概念延伸、方法迁移和性质互补形成的有机整体,为大单元教学提供了清晰逻辑框架。

1.2 轴对称基础认知

活动一:观察与操作——认识轴对称图形目标:培养直观感受,理解轴对称的基本概念。

内容:展示各种实物模型(如折叠的纸飞机、镜子中的影像、窗户上的装饰图案等)或图片(如汉字“美”、英文字母“A”、“H”,自然界的蝴蝶)(见图 2),让学生观察这些图形的特点。

学生动手操作:提供对称轴,给出一些不规则形状,让学生折叠纸张验证其是否为轴对称图形;或者使用几何画板等软件进行交互式探索。或给定一个点和一条直线(对称轴),找到它的对称点。

引导学生识别:哪些图形能完全重合?这种现象叫什么?讨论并归纳出“轴对称”、“对称轴”、“对应点”等概念。

结果:学生能够描述和识别常见的轴对称图形,理解基本定义。

强调:对于简单的轴对称操作(比如关于y 轴或x 轴对称),教师表示“我们可以更精确地用数学工具来研究。”这就引出坐标系,让学生能用代数表示这些对称变换。

1.3 早期联系与函数思想萌芽

轴对称不仅是一个图形变换,它实际上是一种对应关系。当我们固定一个点,并让它沿着某个方向移动时,它的像的位置会如何变化?这类似于函数中输入(x 值)输出(y 值)的关系。

活动二:坐标视角——数量化“不变量”

目标:理解对称变换可以用数学关系表示,建立点与对应点的坐标联系

内容:在坐标系中确定一条直线作为对称轴(如 x=k 或 y=m; )。取一个不在对称轴上的点 A(x,y),求其关于该直线的对称点B。

情况一:对称轴为垂直线 x=a

方法1(直观化):画图展示。从 A 到对称轴作垂线,找到垂足M,并延长等距得到B。引导学生观察坐标变化:x 坐标变为2a-x, y 坐标不变。

活动:让学生改变点A 的横坐标(x),记录对应的B 点的横纵坐标。

情况二:对称轴为水平线y=b类似方法1,引导得出结论:B(x,2b-y)。

情况三(可选):对称轴是任意直线吗?(这里可以先简化,聚焦于坐标轴平行的对称轴)。

讨论与归纳:给出一般形式:设直线y=kx+b 的解析式或更简单的标准形式。学生讨论对于一般情况下的点关于直线y=kx+b 对称的坐标计算方法(可作为拓展,也可用向量投影法推导)。为了简化课堂引入,可以先聚焦于特殊对称轴,如y=x 或 y=-x ,然后给出 y=b ,x=a 的公式。

强调:对应点B 的坐标是A 点坐标的函数。这个关系就是对称变换下的“运动”规律。

活动三:距离与面积——探索变化中的不变性

目标:在几何背景下,应用轴对称性质理解在特定约束下寻求极值(最短路径或最小和)的变化思想。

内容:问题1:两点之间线段最短?已知两点 A,B,被直线l 隔开。求一点 P 在直线上,使得 PA+PB 最小(或为使PA+PB 最小的点P 作一条线)。

画图演示,引导学生思考:如果把B 对称到直线同侧得到 B',那么问题转化为连接A 和 B'的线段与直线 l的交点P 即为所求。为什么是这样?因为利用了“像”和“原图形”的性质。

问题2:距离最短?已知一个点C,一条直线上有两个定点A,B,求直线上一点D,使得CD+DA 最小。

讨论与归纳:引导学生思考如何在几何上找到最优位置。

理解“变化”(点P 在线段上的移动导致总长度变化)和“不变性/约束条件”(利用对称变换将路径线性化,或保持距离和性质)的关系。

强调:寻找在某种约束下使某个量最小(最大)的点。这本身就是优化问题的思想萌芽,也是函数思想—我们关注的是随着自变量变化时的目标函数值的变化规律。

1.4 高级节点关联与引入反比例函数

在基于此(即轴对称操作中观察到的关于直线 y=x 对称点坐标变换规律),可以发现某些特定曲线,如双曲线,也保持了一些有趣且重要的性质。

活动四:对称视角——探索单双曲线“镜像”

目标:理解特定反比例函数图像关于其对称轴的性质,建立直观感受。

在此我们主要关注一个非常特殊的对称性:直线 y=x 和 y=-x 上的点与其关于该直线的对称点。

内容:问题 1:考虑双曲线y=1/x 上固定一条直线,例如直线l:y=x。取一个不在直线上的点 A(如A(1,2))。在平面中画出点A 和直线l:y=x。

找到A 关于直线l 的对称点B。根据轴对称知识,可以找到垂足(交点),并沿直线移动等距得到B,通过计算可得 B(2,1)。

引导思考:观察原点 O(0,0),它关于 y=x 的对称中心是自身。而原比例函数 y=1/x 上的点,如(1,1),(-1,-1),它们在直线y=x 上吗?如果不是,观察我们找到的像点B(2,1)也在双曲线上吗?是的。

问题2:学生尝试改变点A 的位置,例如:令 A(x,x+1) ,它在直线y=x+1 上(一条与坐标轴平行且不通过原点的直线),求出A 关于直线 l 的对称点B。

引导学生观察点 B,发现B(y,x)如果A 是关于 y=x 对称得到,则不一定在简单的双曲线上,但可以引导思考一般情况。

讨论与归纳:若一个点(x, y)满足y=k/x,那么它关于直线l: y=x 的对称点是(k/y,k/x)。由于原条件y=k/x 成立,则新点的坐标满足(y')*(x')=(k/x)*(k/y)。

或更直观地说法:如果一个点在双曲线上,它的关于y=x 的对称点也在同一条双曲线上吗?

问题3(引导学生验证):取y=1/x 上一点 C(3, 1/3),其关于 y=x 对称的点是(1/3,3)。

进一步思考:所有双曲线上的点都与它们在直线l:y=x 上的对称点不同吗?答案是不一定,在原点附近可能会非常接近或重合。

强调:对称变换下,满足y=k/x 的点和它的像仍然满足某种关系。这个对应关系本身也可以用数学式来表示。活动五:约束下的最短距离——反比例函数的“捷径”

目标:将轴对称与优化问题(特别是涉及距离总和最小化)在反比例函数背景下结合,体会“变化”、“约束不变性”以及如何寻找最优解。

可引入一个特定场景。例如,考虑一条直线 l: y=x 和双曲线 y=1/x 。

内容:问题1: TΓA 位于原点(0,0)不动,工厂 B 固定在(2,1/2)处。现在要求直线 l:y=x 上的一点 P(x,x),使得 PA+PB 最小。

讨论与归纳:在轴对称背景下解决优化问题(如最短路径)。对于反比例函数背景下的类似问题,变化的是:P 在直线上的位置变化(x 值)导致 PA+PB 的总距离数值变化。PA 和PB 都是关于 P(x,x)位置的“输出”。而不变或者约束在于:利用B 点关于直线l 对称得到Q 点,那么问题转化为找到 A 点到Q 点连线与直线l:y=x 的交点,即为所求。为什么?因为从某对称轴上的点到原图形的最短路径,等于该点的像(根据定义或性质)到另一个对应点(可能是像本身或其他关联点)的距离,并且两点间线段最短。

这里的“输出”是 PA+PB 的总距离。我们要寻找的是能使这个“输出”的值最小(或者说找到其图像与对称轴交点的自变量对应的输入x)的一组P 点(它必须在直线上移动,所以它的坐标变化受约束)。

强调:目标函数是PA+PB,依赖于 P 的位置(即自变量),而我们利用了关于y=x 对称变换将其中一部分“转化”或建立了联系。

1.5 构建二次函数模型

活动六:抛物线的轴对称 —— 二次函数图像上的对称点坐标

目标:结合二次函数图像的轴对称性,明确抛物线上点与其对称点的坐标关系,深化函数与对称的联系。内容:以二次函数y=ax²+bx+c 为例,其图像是抛物线,对称轴为直线 x=-1 b/(2a)。取抛物线上一点 A(x,y),求其关于对称轴的对称点B。

问题1:以简单二次函数y=x²为例,其对称轴为y 轴(x=0)。

用直观化方法画图展示,从点A(x,y)向对称轴x=0 作垂线,垂足为 M,延长等距后得到对称点B。引导学生观察坐标变化:因为对称轴是x=0,根据情况一的结论,x 坐标变为 2×0-x=-x ,y 坐标不变,即 (-x,y)。

问题2:让学生在y=x²的图像上任意取点,如(1,1)、(2,4)等,计算并验证其对称点坐标是否为(-1,1)、(-2,4),加深对坐标变化规律的理解。

问题 3:以二次函数 y=2x²-4x +1 为例,先通过配方或公式求出对称轴。配方得 y=2(x-1)²-1,可知对称轴为x=1。

同样用直观化方法,取抛物线上一点 A(x,y),向对称轴 x=1 作垂线,找到垂足并延长等距得到对称点B。引导学生推导坐标关系:根据对称轴为 x=a 时的结论,x 坐标变为2×1-x=2-x,y 坐标不变,即 B(2-x,y) 。

问题4:让学生改变点A 的横坐标,如取A(0,1),计算对称点B 的坐标;再取A(3,7),验证对称点是否为(-1,7),记录并总结规律。

讨论与归纳:总结二次函数y=ax²+bx+c 的对称轴为 x=-b/(2a) ,抛物线上任意一点A(x,y)关于该对称轴对称的点 B 的坐标为(-b/a-x,y)。

强调:这一坐标关系是抛物线上点在轴对称变换下的规活动七:二次函数中的距离最值——轴对称的应用延伸目标:结合二次函数的轴对称性质,运用对称思想解决距离和的极值问题,强化变化与不变的辩证关

内容:问题1:已知二次函数y=x²-2x-3 的图像,其对称轴为x=1,抛物线与x 轴交于A(3,0)、B(-1,0)两点。在对称轴上找一点P,使PA +PB 的值最小。

引导学生观察:A、B 两点关于对称轴x=1 对称(验证A(3,0)的对称点为2×1-3=-1,即 B 点)。因此,对于对称轴上任意一点P,PA=PB,PA+PB=2PA,当PA 最小时,总和最小。而PA 的最小值为A 到对称轴的距离,此时P 点为A 向对称轴作垂线的垂足(1,0)。

问题 2:已知二次函数 y=-x²+4x-3 的图像,对称轴为 x=2 ,与 y 轴交于 C(0,-3),顶点为 A(2,1)。在对称轴上找一点 D,使DC+DA 最小。

引导学生观察:将点C 关于对称轴x=2 对称得到 C'(4,-3),连接C'A,与对称轴的交点即为D。因为DC = DC',所以DC+DA=DC'+DA=C'A(两点之间线段最短)。计算直线C'A 的解析式,求得与 x=2 的交点 D(2,-1)。

问题3:让学生改变点C 的位置,如取C(1,-2),重复上述过程,找到对应的D 点并验证。

讨论与归纳:在二次函数问题中,利用其轴对称性,将对称轴一侧的点对称到另一侧,可将距离和的最值问题转化为线段最短问题。

强调:这一过程中,“对称点到对称轴上点的距离不变”是不变性,而点的位置变化导致距离和变化,最终通过不变性找到极值点,体现了对称变换在优化问题中的作用。

通过上述活动序列的设计和执行,学生可以经历从对称变换到具体情境、再到抽象函数表达的过程。在轴对称的背景下,自然地接触到变量变化下的不变性(对应关系),以及如何利用这种对称性来寻找“最佳”或最值点,并最终将问题转化为二次函数模型。整个过程强调了数学思想方法的核心作用,而不仅仅是具体的知识点。

2 结束语

本教学框架深入剖析了苏科版新教材中轴对称作为几何代数融合桥梁的设计思路,及其在引导学生构建函数模型、培养核心素养中的作用。其价值体现为:理念契合现代数学教育强调联系与应用的要求,阐述了“以不变量应对变量”及利用轴对称解决优化问题的逻辑;方法科学,通过从操作到坐标关系再到函数思想的递进活动,将抽象概念具象化,契合认知规律,引导学生完成“感性认知—数量分析—规律总结”过程;设计巧妙,以轴对称为基础自然衔接二次函数性质及极值应用,结合距离优化问题,让学生体会几何直观与代数逻辑的统一性。

【参考文献】

[1] 刘嘉怡,李欣燃. 利用二次函数图像性质解决几何图形综合题[J]. 数理化学习,2025(4):40-42.

[2] 张银美. 基于核心素养的初中数学大单元教学设计模型建构[J]. 数理天地(初中版),2025(10):42-145.

陈元云,邢成云. 大单元背景下初中数学复习课教学设计[J]. 中学数学教学参考,2023(5):42-45.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)