食用菌抗氧化活性成分分析及应用研究

卢伟光

兴宁市科技实验站 广东 兴宁 514500

1 食用菌中抗氧化活性成分

食用菌不仅具有丰富的食用价值,在医疗保健领域也得到广泛应用,目前世界范围内可食用菌种类繁多,总数约 5000 余种,我国约 966 种,其中药用菌约 450 余种[1]。香菇、木耳、金针菇等食用菌有丰富的抗氧化活性成分,如多糖、多酚、蛋白质等,这些成分在可抵抗细胞氧化损伤引发的衰老方面起到重要作用,对于糖尿病、癌症等多种疾病也有一定预防效果[2]。

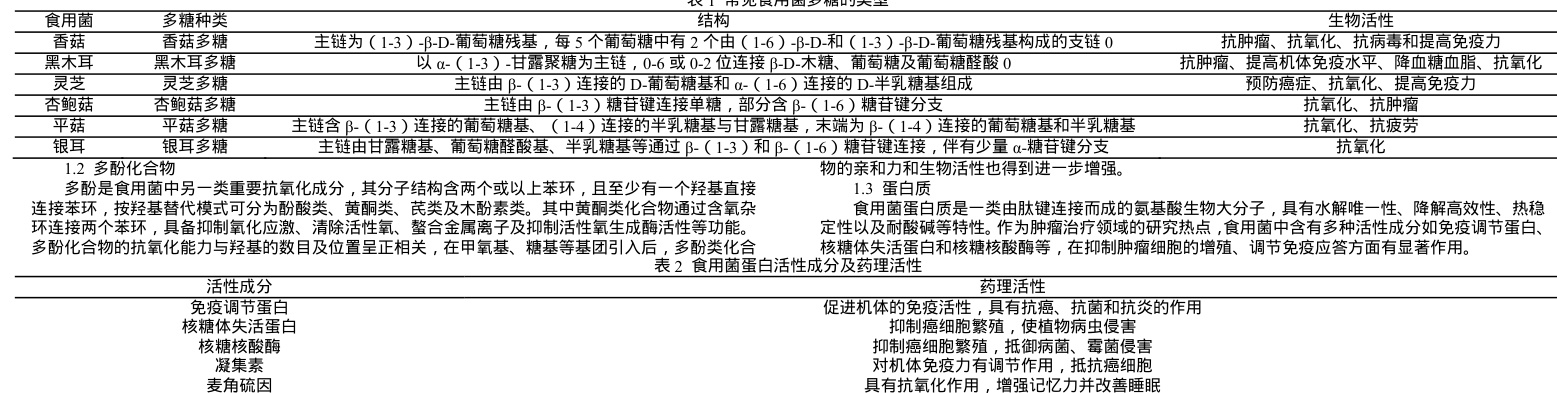

多糖化合物是一种天然高分子聚合物,由十几个单糖经糖苷键连接而成,是构成食用菌活性成分的重要组成部分。多糖的生物活性与糖苷键结构相关,通常低分子量β-吡喃环结构多糖的抗氧化能力优于高分子量多糖。多糖可以通过清除自由基体来减轻氧化应激对细胞的损害,不同种类的多糖在调节免疫、抗肿瘤、降血脂血糖等方面也有不同的表现,这些生物活性特性使其在医药保健、化妆品等领域的应用前景广阔。

1.1 多糖化合物

表 1 常见食用菌多糖的类型

2 抗氧化活性成分的机制分析

2.1 清除自由基

自由基是指化合物分子在光、热、辐射等外界条件作用下,共价键发生均裂后形成的带有未成对电子的原子、分子或基团。活性氧(ROS)和活性氮(RNS)是生物体内最主要的自由基,易与生物大分子发生氧化反应,使细胞分子受损,过量还易引起氧化应激现象,使蛋白质、脂肪结构受到破坏,诱发糖尿病、心血管等疾病[5]。食用菌活性成分通过氢原子或电子的转移反应使自由基稳定化,也能诱导内源性抗氧化酶高效表达,使 ROS 和RNS 分解出来,从而达到抗氧化的目的。

2.2 螯合金属离子

金属离子在特定条件下能够催化生成自由基,引发氧化反应并造成细胞损伤,通过螯合金属离子可以有效抑制体内的氧化反应。一方面,食用菌活性成分通过抑制金属转运蛋白来阻断金属离子的生

物利用,从而减少游离的金属离子;另一方面,将金属离子与化合物分子的羟基进行配位,形成稳定的环状结构,实现对金属离子的螯合。

2.3 抑制氧化酶

食用菌的抗氧化特性与生物酶活性调控密切相关,机体的抗氧化酶系统维持着氧化与抗氧化反应的动态平衡,确保生命活动的正常进行,抑制氧化酶的活性可减少由自由基引发的氧化反应。食用菌中的活性成分通过与酶的活性中心配位,阻断底物进入活性位点,或者与酶的辅助因子结合阻断酶的电子传递等方式,抑制氧化酶的活性。

3 食用菌多糖的高效提取技术研究

食用菌的多种活性成分中,多糖化合物的研究与应用较为广泛。深入研究食用菌多糖的高效提取技术,对于推动食用菌多糖的深度开发与利用,实现更大经济与社会价值具有重要意义。

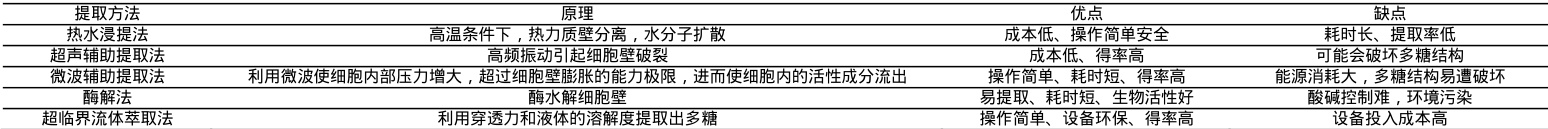

表 3 食用菌多糖的提取方法

3.1 热水浸提法

热水浸提法基于相似相容原理进行,通过加热促使食用菌细胞膨胀破裂,使多糖溶解于水中实现提取。具体操作一般是将食用菌干燥粉碎后按比例加入蒸馏水,在 50-100℃下搅拌提取,这种方法操作简单,成本较低,对设备要求也不高,适用于大规模的工厂生产。研究数据显示,在90℃条件下提取 4 小时,蘑菇多糖和茶树蘑菇多糖的产生率分别为 9.70% 和 13.10% ,这说明热水浸提法存在提取效率低、耗时长等弊端。

3.2 超声辅助提取法

超声辅助提取法借助超声波的空化效应与热效应,在提取液中产生微小空化泡,空化泡破裂瞬间形成高温高压的冲击波,能有效地破坏食用菌的细胞壁结构,加速细胞内多糖分子向溶剂扩散的过程。超声辅助提取法的优势是多糖得率高、提取时间短、成本可控,但提取过程中产生的高温高压环境易导致多糖结构与活性受损。

3.3 微波辅助提取法

微波辅助提取与超声辅助提取类似,是利用微波使食用菌内部分子振动摩擦,使细胞内的温度和压力升高,最终导致细胞壁破裂。微波辅助也有提取时间短、效率高、保留较好的多糖活性等优点,但由于微波的分布不均,在实际操作中需要注意参数的设置,避免造成局部过热的情况,从而对多糖的品质造成影响。

3.4 酶解法

酶解法通过特定的酶系对食用菌细胞壁中纤维素、果胶、蛋白质等成分的分解作用,破坏细胞壁结构的完整性,促使多糖释放,按酶的使用数量可分为单质酶解法和复质酶解法,复合酶解往往能获得更高的多糖提取率。酶解法具备提取率高、时间成本低、经济成本低等优点,但操作过程中需严格控制温度与pH 条件,以维持酶的最佳活性。

3.5 超临界流体萃取法

超临界流体萃取法利用超临界流体类似气体的扩散性和液体的溶解能力,快速渗透到细胞内部并使多糖溶解,最后通过改变温度和压力环境进行析出。该方法操作简便、安全性高,不仅具备脱色脱杂功能,且萃取剂无毒环保,所得萃取物纯度高、稳定性好,不易发生氧化变质[6]。

4 食用菌多糖的应用分析

4.1 调节免疫

免疫调节活性是食用菌多糖最重要的生物活性[7]。食用菌多糖能够通过活化巨噬细胞、淋巴细胞等,与细胞表面受体进行结合并传导信号,达到对免疫器官、免疫细胞、免疫因子的多重免疫调节,从而调节免疫因子和细胞因子的水平。如猪茯苓多糖可诱发 M2 亚型巨噬细胞的转化,使其高效表达CD16/32,促进白细胞介素-β 和肿瘤坏死因子-α 的分泌,使巨噬细胞免疫功能增强。

4.2 抗氧化

生物体内的活性氧(ROS)会和生物大分子发生氧化反应,使细胞分子受到损害。通过诱导过谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、超氧化物歧化酶(SOD)和氧化氢酶(CAT)等,食用菌多糖能达到清除 ROS 的目的。经研究证实,白灵菇多糖、秀珍菇多糖等对超氧阴离子、DPPH 等自由基有明显的清除作用;冬虫夏草多糖则通过提升CAT 和GSH-Px 酶活性,间接发挥对自由基的清除效果。

4.3 抗肿瘤

细胞膜表面的糖链抗原结构发生变化容易导致细胞变异,进而形成肿瘤细胞。食用菌多糖抗肿瘤的机制是与细胞膜蛋白质及脂类结合,调节细胞间信号通讯并激活免疫应答,进而抑制肿瘤细胞增殖。研究显示,香菇多糖 LEPs-1 和 LEPs-2 对于HCT-116 细胞和HeLa 细胞的增殖具有显著抑制作用。

4.4 降血糖

人体内胰岛素分泌不足会引起血糖水平升高,引发糖尿病甚至导致心脑血管疾病、尿毒症等疾病并发,目前临床上控制病情的主要是胰岛素的定期注射。多糖可以抑制 a -淀粉酶、蔗糖酶等消化酶的活性,使人体延缓吸收碳水化合物,减少餐后血糖高峰;还能提高胰岛素受体蛋白的表达,对合成和分泌胰岛素有很好的促进作用。以桦褐孔菌多糖为例,既能直接对碳水化合物消化酶产生抑制,减缓碳水化合物水解为葡萄糖的过程;又能激活葡萄糖代谢相关的信号通道,加速血糖消耗,从而降低体内的血糖水平。

4.5 降血脂

食用菌多糖主要通过抑制肠道脂肪吸收、调节肝脏脂质代谢及抗氧化抗炎等途径实现降血脂。具体而言,通过抑制胆固醇合成关键酶(如 HMG-COA 还原酶)的活性,减少内源性胆固醇生成,从源头上达到抑制胆固醇合成的目的;激活核受体如 PPAR -α/β -氧化的相关基因表达,促使肝细胞内脂肪酸加速分解;提高磷脂胆固醇酰基转移酶(LCAT)的活性,促使胆固醇逆转运(RCT)过程,将胆固醇运输到肝脏代谢并排出体外后。

4.6 调节肠道菌群

由于人体缺乏降解多糖的特异性酶类,食用菌多糖需依赖肠道微生物菌群进行代谢。在肠道菌群作用下,多糖降解生成短链脂肪酸(SCFAs),通过调节肠道炎症反应、维持酸碱平衡和保护肠黏膜屏障等途径发挥作用。

5 结论与展望

食用菌富含多糖、多酚、蛋白质等多种抗氧化活性成分,这些成分通过清除自由基、螯合金属离子、抑制氧化酶等多重机制发挥抗氧化作用,在调节免疫、预防糖尿病、预防肿瘤等方面展现出显著功效。其中,食用菌多糖在医药保健、食品工业及化妆品领域已开展深入研究与应用。目前,针对食用菌多糖的提取已形成了较为系统的方法,如热水浸提法、超声辅助提取法、超临界流体萃取法等,不同的提取方法在提取率、提取质量、能源消耗等方面各有优劣,未来应进一步深入研究食用菌多糖的高效提取技术,同时加强食用菌在各领域的应用开发,为人类健康事业进步提供助力。

参考文献

[1]图力古尔,包海鹰.药用菌物资源开发利用发展趋势[C]//国家食品行业生产力促进中心,内蒙古自治区中医药研究所.2018 中国大健康背景下中药类健康产品研发、申报与中药资源综合利用高峰论坛资料汇编.吉林农业大学菌物研究所;,2018:71-102.DOI:10.26914/c.cnkihy.2018.017049.

[2]姜明,么越,范蓓,等.食用菌活性成分抗氧化机制的研究进展[J].食品安全质量检测学报,2023,14(09):257-265.DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2023.09.044.

[3]董浩然,姜宁,陆欢,等.香菇多糖结构与功能研究进展[J].生物技术进展,2024,14(06):911-919.DOI:10.19586/j.2095-2341.2024.0127.

[4]殷红,赵时荆,韩姗姗,等.木耳多糖提取分离纯化、结构表征及生物活性研究进展[J].食品工业,2022,43(08):269-273.

[5]张啸怡,李忠海,任佳丽.食用菌中多酚抗炎功能研究进展[J].食品工业科技,2018,39(17):342-346+351.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2018.17.057.

[6]徐慧婷,王颖,张玉国,等.发酵液多糖提取方法的研究进展[J].食品工业科技,2019,40(01):351-356.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2019.01.063.

[7]黄青,李丽媛,刘晴晴,等.灵芝多糖和猪苓多糖及其复方的免疫调节作用研究进展[J].食品科学,2020,41(17):275-282.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)