锚杆支护技术在软岩巷道围岩控制中的应用效果研究

周宁宁

河南神火煤电股份有限公司 河南永城 476600

引言

随着矿山开采深度增加,软岩巷道占比逐渐升高。软岩具有强度低、流变性强、遇水软化等特性,巷道开挖后易发生大变形、支护结构失效等问题,严重影响矿山安全生产。锚杆支护作为一种主动支护技术,通过将围岩应力传递至深部稳定岩层,形成“承载结构体”,在软岩巷道支护中得到广泛应用。但由于软岩力学性质复杂,锚杆支护参数设计与效果评估仍需结合工程实际深入研究。

1 软岩巷道特性与锚杆支护原理

1.1 软岩巷道地质特征

1.1.1 岩体强度低且易软化

巷道围岩以泥岩、砂质泥岩、页岩等软质岩为主,单轴抗压强度普遍低于30MPa,仅为硬岩的1/5\~1/3。例如,某矿实测砂质泥岩饱和抗压强度仅 18MPa,较干燥状态下降 42‰ 。遇水后,蒙脱石、伊利石等黏土矿物吸水膨胀,导致岩体黏聚力下降 50%~70% ,内摩擦角减少10°\~15°,呈现明显的水敏性。

1.1.2 流变性显著且变形持续发展

受高地应力(垂直应力 ⩾ 20MPa)与构造应力影响,软岩表现出蠕变、松弛等时间效应。现场监测显示,巷道开挖后1\~3 个月为变形快速增长期,顶板下沉速率可达15\~20mm/d,3 个月后进入稳定期仍以1\~2mm/d 缓慢增长,总变形量较硬岩巷道高3\~5 倍。这种持续变形对支护结构的长期稳定性提出严峻挑战。

1.1.3 节理裂隙发育且完整性差

岩体中发育多组原生层理与构造裂隙,裂隙间距 0.3~0.8m ,连通率达 60%以上。开挖暴露后,临空面应力释放引发裂隙扩展贯通,形成潜在滑移面。某巷道开挖72 小时内,两帮片帮深度可达0.5\~1.0m,冒顶风险集中在裂隙交叉区域。

1.1.4 自稳时间短且支护时效性要求高

软岩巷道无支护条件下的自稳时间通常不足 48 小时,显著短于硬岩巷道的 7\~10 天。某深部软岩巷道实测显示,开挖后24 小时内顶板下沉量已占总变形量的 40% ,及时支护成为控制初期变形的关键。

1.2 锚杆支护技术原理

锚杆支护通过“主动加固+结构优化”双重作用,解决软岩巷道的稳定性难题,其核心机制可归纳为“三力一化”。

1.2.1 悬吊力:锚固体的垂向支撑作用

针对层状岩体或局部危岩,锚杆将重量传递至深部稳定岩层(锚固段需深入稳定层 ≈1.0m )。例如在厚度2\~3m 的泥岩顶板中,单根锚杆可悬吊5\~8m³的岩体,避免冒落风险。现场拉拔试验表明,全长黏结锚杆的悬吊能力较端头锚固型高 30% ,更适用于裂隙发育的软岩。

1.2.2 组合力:层间剪切强度提升作用

预紧力 ⩾400N⋅m) )使多层岩层紧密贴合,通过锚杆轴向力转化为层间摩擦力,抑制岩层错动。数值模拟显示,施加预紧力后,砂质泥岩互层的组合梁抗弯强度提升 60% ,跨中挠度减少 45% ,有效抵抗弯曲变形。

1.2.3 围压应力:裂隙闭合与岩体强化作用

锚杆预紧力在围岩中形成以锚杆为中心的锥状压应力区(半径 0.8~1.2m ),使裂隙闭合度提升 80% ,岩体弹性模量增加 20%~30%⨀ 。某巷道支护后,声波检测显示围岩完整性系数从0.45 提高至0.72,形成厚度1.5\~2.0m的加固承载环。

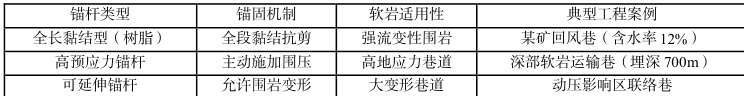

1.2.4 锚固类型适配性设计

软岩巷道优先选用全长黏结型树脂锚杆(锚固长度 ⩾2.4m ),其抗拔力可达 150\~200kN,是端头锚固型的2\~3 倍,能有效应对软岩的长期蠕变;搭配高预应力张拉工艺(预紧力 ⩾ 100kN),可快速形成围岩承载结构,抑制初期变形。

表1 软岩巷道锚杆类型对比

1.3 软岩与锚杆支护的耦合作用机制

软岩的流变性决定了支护结构需具备“刚柔并济”特性:初期通过高预紧力锚杆快速提供支护刚度(刚度≥50kN/mm),闭合原生裂隙;后期依靠全长黏结段的黏结强度(黏结力 ⩾0.8MPa. ),适应围岩的持续变形,避免应力集中导致的锚杆断裂。这种“主动加固+动态适配”的支护模式,使锚杆受力更均匀,支护寿命延长 40% 以上。

2 工程实例与支护方案设计

2.1 工程概况

2.1.1 地质条件与巷道参数

某矿二水平回风巷位于井田深部,埋深 650m,上覆岩层平均自重应力达 16.25MPa,水平构造应力分量约为垂直应力的1.3 倍,形成以构造应力为主导的复杂地应力场。巷道穿越地层为侏罗系中统延安组砂质泥岩与粉砂岩互层,岩层倾角5°\~8°。顶板2.5\~3.2m 厚砂质泥岩,含植物化石碎片,含水率 9.5% ,单轴抗压强度24MPa,遇水软化后强度降至14MPa;帮部 1.8\~2.2m 粉砂岩与泥岩互层,夹 0.3m 厚煤线,节理间距 0.4~0.6m ,岩体完整性指数0.38;底板 3.0m 厚泥岩,具膨胀性,蒙脱石含量 18% ,遇水后体积膨胀率达 12% 。巷道采用矩形断面,净宽 4.5m,净高 3.8m,掘进断面积 17.1m∗ ,采用综掘机开挖,日均掘进 8~10m, 。现场地应力实测显示,最大水平主应力21.5MPa,方向N30°E,与巷道轴线夹角约25°,易引发两帮剪切破坏。

2.1.2 原支护失效分析

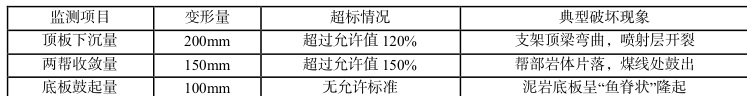

原支护采用“11#工字钢支架+100mm 厚喷射混凝土”方案,支架间距 800mm,棚腿插入底板 300mm,顶部弧形梁与巷道轮廓贴合度不足 70% ;喷射混凝土强度 C20,回弹率达 35% ,局部厚度不足 80mm;未对底板采取支护措施。开挖3 个月后监测数据显示(表2)。

表2 原支护下巷道变形数据

失效原因主要包括工字钢支架为被动支护,初撑力不足(仅 5\~8kN),无法抑制软岩初期变形;支架与围岩非密贴支护,导致应力集中于棚腿与顶梁接点处,70%支架出现腿部压屈;底板无支护,泥岩遇水膨胀引发底鼓,带动两帮位移,形成“底鼓-帮鼓-顶沉”连锁反应。

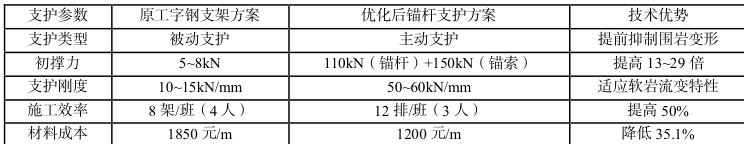

2.2 锚杆支护方案优化

2.2.1 支护方案设计思路

基于“主动加固+协同承载”原则,采用“高强锚杆+金属网+W 钢带+锚索”联合支护体系。高预紧力控制初期变形=通过锚杆预紧力快速形成围岩承载结构,抑制开挖卸荷引发的裂隙扩展;全长树脂锚固提供持续抗拔力,应对软岩长期蠕变;采用底板锚杆+注浆技术,控制膨胀性底鼓;锚索增强深部锚固通过长锚索将浅部支护结构与深部稳定岩层连接,提高整体刚度。

2.2.2 具体支护参数设计

1)锚杆支护系统

锚杆类型φ22mm×2400mm 左旋无纵筋螺纹钢锚杆,屈服强度500MPa,抗拉强度600MPa,杆体延伸率 ⩾ 18‰ 。选择左旋螺纹设计,避免拧紧时树脂药卷搅拌不均,实测锚固力达165kN,超出设计值 10‰ 。全长锚固,采用“1 支K2335 超快树脂+2 支Z2360 中速树脂”药卷组合,锚固长度 2.1m ,初凝时间 ⩽15s ,终凝时间≤3min,确保快速承载。预紧力矩400N・m,通过液压扭矩扳手施加,实测锚杆轴向力达110kN,在围岩中形成半径1.2m的压应力区。

2)布置参数

间排距 800mm×800mm ,根据普氏理论计算,该间距下锚杆形成的压应力区重叠率达 60% ,可形成连续承载拱。顶板布置 6 根,间距 750mm ,排距 800mm;两帮各布置 5 根,上帮第一根距顶板 300mm,下帮最后一根距底板 300mm ,避免底鼓影响。

3)配套支护系统

金属网φ6mm 钢筋焊接网,网孔 100mm×100mm ,搭接长度 100mm ,采用联网扣固定,防止岩块剥落。W 钢带规格 3000mm×280mm×3mm ,材质Q235,通过锚杆托盘压紧,将分散的锚杆力转化为均布支撑力,实测钢带跨中挠度 ⩽5mm 。锚索支护顶板每3 排布置1 根φ 17.8mm× 6300mm 钢绞线锚索,延伸率 ≈3.5% ,采用1 支 K2335+3 支 Z2360 树脂药卷锚固,锚固长度 2.8m ,张拉预紧力150kN,锚固至粉砂岩层(埋深4.5m 处)。

4)底板支护

底板布置4 根 ⋅20mm×2000mm 树脂锚杆,间排距1000mm × 1600mm,配套10#槽钢托梁;每隔 5m 施工1 个底板注浆孔( Φ42mm×3.0m ),注入水泥-水玻璃双液浆(水灰比 1:1,玻璃液浓度 35Be’),注浆压力1.5~2.0MPa ,改善底板岩体力学性能。

表3 支护方案对比表

2.3 施工工艺要点

采用“开挖-初喷-打锚杆-复喷”流程,开挖后2 小时内完成锚杆施工,确保支护时效性;锚杆施工24 小时后进行锚索张拉,张拉顺序从中间向两侧,避免应力集中;底板锚杆与帮部锚杆同步施工,注浆在巷道成型 7天后进行,防止注浆压力破坏初期支护;施工期间每天监测变形量,变形速率超5mm/d 时调整支护参数。

3 结论

锚杆支护技术通过主动加固围岩,显著提升了软岩巷道的稳定性,有效控制了顶板下沉、两帮收敛及底板鼓起;合理设计锚杆类型(全长黏结型)、高预紧力( ≈400N⋅m )及密集布置(间排距 ⩽800mm )是软岩巷道支护的关键;与传统支架支护相比,锚杆支护成本更低、维护更简单,经济效益显著。

针对深部软岩巷道,可结合锚索与注浆技术,形成“锚-网-索-注”联合支护体系,增强整体承载能力;加强现场变形监测,建立软岩巷道围岩稳定性动态评估模型,及时调整支护参数;探索新型材料锚杆(如玻璃钢锚杆、可延伸锚杆)在软岩中的应用,适应围岩大变形需求。

参考文献

[1]任国俊.耦合支护技术在深部软岩巷道围岩控制中的应用[J].煤矿现代化,2018,(03):39-42

[2]刘宝亮.深部软岩巷道围岩控制技术研究与实践[J].煤矿现代化,2025,34(04):144-147.

[3]仝凯钰,陈魁奎,石泽来.软岩大变形巷道围岩控制技术及应用[J].山西大同大学学报(自然科学版),2025,41(02):82-87.

[4]申佳鑫,郭朋煜,李宗泽.深部软岩巷道围岩控制及支护技术研究[J].能源与环保,2025,47(03):264-268+278

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)