河田鸡生态养殖模式的环境效益分析

刘庆新

福建省龙岩市长汀县濯田镇人民政府 366304

引言

随着我国农业供给侧结构性改革的深入推进,畜禽养殖业逐渐由数量扩张转向质量提升。在这一背景下,如何通过生态化、绿色化手段实现畜禽养殖与生态环境的协调发展,成为学界和业界的共同关注点。河田鸡作为福建省著名的地方优质鸡种,以其肉质鲜美、营养丰富而广受消费者青睐,市场价值和品牌效应显著。据统计,截至 2022 年,福建省河田鸡年出栏量已达 1800 万羽,其中传统集约化养殖占比约 72% ,生态养殖占比不足 20‰ 。由于传统养殖模式普遍采用高密度饲养,粪污排放量大,部分地区农田氮磷超标率超过 35% ,不仅造成土壤和水体污染,也对农村生态系统带来持续压力。

一、河田鸡生态养殖模式的特征与内涵

河田鸡生态养殖模式是基于循环农业理念形成的一种新型养殖方式,其核心在于通过资源的高效利用和环境友好技术的应用,实现养殖生产与自然环境的协调统一。该模式可分为三种典型类型:其一是林地散养型,主要利用山地或林地空间,参照《畜禽生态养殖技术规范》,每公顷饲养密度控制在300–400 只,饲料中天然饲草、昆虫等比例可达 40-50% ,以保证鸡群福利和肉质风味;其二是农养结合型,强调禽类养殖与农田耕作的有机结合,每亩饲养密度一般为 25–30 只,鸡群粪污经处理后直接还田,需符合《有机肥料》(NY 525-2021)的质量要求,以提升土壤有机质含量并减少化肥使用;其三是沼气循环型,多见于规模化养殖场,通过集中收集粪污进行厌氧发酵,每年可产出沼气 约 2.5万立方米,相当于替代标准煤 15 吨,实现能源替代与清洁利用。无论采取何种模式,河田鸡生态养殖均体现出因地制宜的空间布局、天然饲料与配合饲料结合、粪污资源化利用以及生态循环与多元效益等共性特征,既能减少环境污染、提高资源利用效率,又能兼顾经济、生态与社会效益,为畜禽养殖业的绿色转型提供实践路径。

二、河田鸡生态养殖对环境污染控制的作用

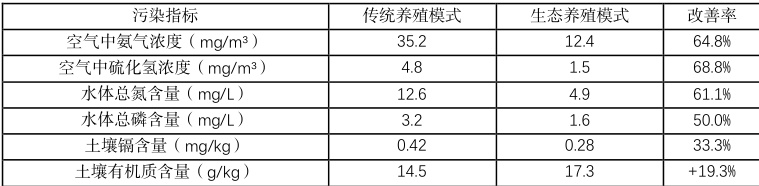

环境污染是传统养殖模式最突出的负面效应,而生态养殖通过科学管理和资源循环利用,有效缓解了这一问题,并在空气、水体和土壤环境方面展现了显著成效。

首先,在空气质量控制方面,传统养殖因饲养密度过大、粪便集中堆积,极易产生氨气、硫化氢等有害气体。生态养殖模式通过降低饲养密度和分散饲养,使粪便及时被林地植被覆盖,减少氨的直接挥发量;同时,粪污进入沼气池后,经产甲烷菌厌氧发酵,可降解 约 65-70% 的含硫有机物,从而有效降低硫化氢的排放浓度。

其次,在水体保护机制上,传统养殖污水多未经处理直接排放,导致氮、磷超标并诱发水体富营养化。而生态养殖则通过设置沉淀池和生态塘实现净化,水生植物如芦苇、水葫芦能高效吸收氮磷,使出水总氮浓度可控制在 5mg/L 以下,总磷浓度下降幅度达到 40-50% ,有效防止水质恶化。

为更直观地展示差异,表 1 对比了传统养殖与生态养殖在污染控制方面的关键指标。

三、资源利用效率提升的环境效益

(一)资源高效利用是河田鸡生态养殖模式的重要优势

在饲料利用方面,通过牧草种植、林下杂草放养和粮食副产品回收利用,显著降低了对工业饲料的依赖,减少了饲料运输与加工环节的能耗,节能效果明显。在粪污处理方面,鸡粪经过堆肥可转化为有机肥施用于林地或农田,减少化肥用量并改善土壤肥力,实现“以养促农”。除饲料与粪污资源外,能源的循环利用也是生态养殖模式提升资源效率的重要环节。部分生态养殖场建设沼气池,将鸡粪转化为清洁能源,产出的沼气用于农户炊事或养殖区供暖,沼渣与沼液则用于林地施肥,形成典型的“鸡粪→沼气→能源利用→沼液沼渣→林地肥力提升→林木与饲草生长→鸡群栖息与天然饲料补给”的生态循环链条。其中,鸡粪的沼气转化率平均可达 60-70m3/HE ,沼液施肥使林木增产 约 15-20% 。

四、可持续发展视角下的推广与优化建议

虽然河田鸡生态养殖模式在环境效益上具有显著优势,但在推广过程中仍面临理念普及不足、前期投入偏高和市场机制不健全等挑战。为此,需要从政策、基础设施、市场和产学研合作等方面提出更具操作性的优化措施。

1. 强化政策支持

针对农户推广积极性不足的问题,政府应出台精准扶持政策。例如,对采用生态养殖模式的农户,可按照饲养规模给予 每羽 3–5 元的补贴;同时设立专项贷款,将利率下调 1–2 个百分点,以缓解前期场地建设、污水处理和粪污资源化设施投入的资金压力。此外,可将河田鸡生态养殖纳入地方“乡村振兴重点项目”,在用地指标和生态补偿政策上给予倾斜,确保养殖户在制度层面获得稳定支持。

2. 完善基础设施建设

建立统一的标准化污水处理和粪污资源化利用体系,推广沉淀池、生态塘、沼气池等设施的应用,并通过政府采购和集中建设降低农户单体投资成本。同时,推动建设区域共享的有机肥生产中心,实现粪污集中收集与统一转化,提升资源利用率。

3. 培育生态品牌与市场机制

针对市场机制不完善的问题,应大力培育“生态河田鸡”品牌,提升产品的溢价能力和市场认知度。可搭建基于区块链的产品溯源平台,使消费者能够查询养殖环境、饲料配比和检测结果,从而增强信任感。同时,与大型商超和餐饮企业签订长期供货协议,形成稳定的销售渠道,并建立“优质优价”机制,使生态河田鸡的市场售价较普通鸡高出 15-20% ,保障农户收益稳定增长。

结论

河田鸡生态养殖模式作为一种符合绿色发展理念的新型养殖方式,不仅在保障禽肉品质和养殖效益方面发挥着重要作用,更在环境效益上展现出独特优势。其通过粪污资源化利用、循环农业构建和生态系统修复,不仅有效缓解了传统养殖带来的环境污染问题,还提升了资源利用效率和农村生态环境质量。尽管在推广过程中存在一定难题,但通过政策支持、市场引导和技术优化,河田鸡生态养殖模式完全有可能成为未来地方畜禽养殖的重要方向。该模式不仅有助于推动农业绿色发展和乡村振兴,还为我国畜禽养殖业的可持续发展提供了宝贵经验

参考文献

[1]李明. 河田鸡生态养殖模式的环境与经济效益研究[J]. 畜牧与饲料科学, 2020(12): 45-49.

2]张伟. 畜禽养殖污染治理与生态养殖模式探析[J]. 农业环境科学, 2021(8): 72-78.

[3]陈芳. 生态循环农业视角下畜禽养殖业的绿色发展路径[J]. 农村经济与科技, 2019(15):101-105.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)