高职涉临空产业专业(群)数字化建设研究

胡曼

鄂州职业大学 湖北鄂州 436000

2022 年,鄂州花湖机场投运,湖北省“双枢纽”战略实质性运行,临空产业如航空物流、智能制造、跨境电商迅速扩张,对技术技能人才提出“专业化+数字化”要求。《职业教育数字化转型发展行动计划(2023-2025)》将“专业群数字化升级”作为核心任务。但高职院校涉临空专业群面临四大矛盾:

一是专业结构与产业迭代适配性矛盾。专业结构调整周期长,需考虑区域产业生命周期和周边人才培养情况,以实现精准匹配。二是传统教学与数字化岗位脱节性矛盾。传统教学以理论和简单实训为主,难以还原真实数字化岗位情境,导致学生所学 需求存在差距 更新滞后于产业技术升级。高职院校数字化教学资源更新慢,无法及时反映产 业最新技术和发展趋势。四是资源分散、标准不一导致共享性矛盾。高职院校涉临空专业群数字化建设缺乏统一标准和共享机制,资源利用效率低下,制约了专业群数字化建设的整体推进和高质量发展。

本文以航空机电技术专业群和航空物流专业群为样本,探讨如何通过数字化建设破解上述矛盾,实现专业群与区域临空产业的高质量共生。

一、理论基础与分析框架

(一)共生理论在专业群建设中的应

将“专业群—区域产业”视为共生系统,包含共生单元、共生界面和共生环境三个要素。

1.专业群和产业关键岗位群作为共生单元,专业群需对接企业技术技能需求,形成动态适配的组合,确保共生单元在技术技能供给与需求层面形成有效对接。

2.人才市场、技术服务市场和产教融合平台等共生界面,作为单元间交换媒介,决定共生关系紧密程度。专业群与区域产业所属的多维共生界面,推动专业群与产业在技术技能供给、人才资源流动、创新成果转化等层面形成深度互动。

3.政策导向、技术变革与产业需求构成的共生环境,影响着涉临空专业的发展。湖北省“双枢纽”战略及《职业教育数字化转型发展行动计划》等政策文件,技术的普及应用推动产业升级与扩张,对专业群数字化建设、教学内容与模式和高技能人才的复合型提出新要求,从而适应外部环境。

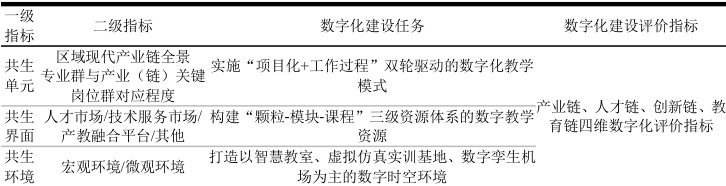

数字化建设通过提升界面效率、优化环境条件,推动共(二)基于共生系统的“三层递进+四维耦合”框架搭建借鉴国双高校的建设经验,从共生逻辑角度,构建数字化建设框架。(见表 1)

表1:共生系统下的“三层四维”数字化建设框架

在共生环境层面,突破传统教学时空限制,强调学习场景的沉浸式、交互性,聚焦智慧教室、虚拟仿真实训基地、数字孪生机场等教学场景,打造数字时空环境;在共生界面层面,依托各平台,构建“颗粒-模块-课程”三级数字化教学资源体系;在共生单元层面,以临空产业真实项目为载体,基于临空产业的工作过程,实施“项目化+工作过程”双轮驱动的数字化教学模式;从产业链适配度、人才链培养质量、创新链转化效率、教育链资源整合四个维度构建评价指标(见表3)。通过具体指标量化共生系统运行效能,为动态调整提供数据支撑。

二、涉临空专业群数字化建设现状

(一)专业群布局

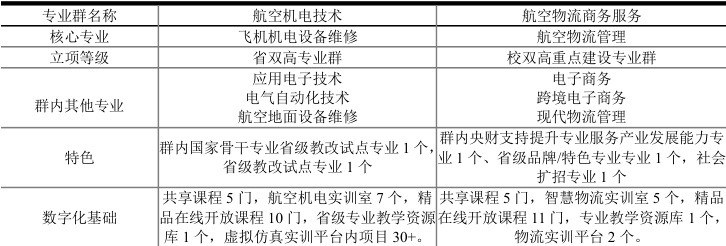

表 2:涉临空专业群基本情况

涉临空专业群基本情况见表2,目前已建成“1 平台 2 中心”,即临空产业数字化教学资源管理平台、航空VR 实训中心、物流智慧仓配中心;与花湖机场、顺丰航空等企业共建数字教学资源库,实现临空数据、货邮吞吐量等及时接入课堂,提高了学生实践能力和分析能力;开发3D 虚拟故障诊断、AR 货物装机指引等颗粒化资源数百个。为学生提供了先进的数字化学习环境,使他们能够更好地掌握现代航空产业所需的技术和知识。

根据“共生逻辑指标框架”测评(2023 年数据),专业群内的课程设置与岗位技能点匹配度较高,实际岗位需求覆盖率达到了 78% ,共生单元匹配度达到0.78 企业之间的互动和合作较为频繁,年均校企双向技术服务达到28 项, 订单培养人数达到32 实践机会,共生界面活跃度达到0.65;省、市、校级政策和经费的到位率达到了 82% 有力的支持,共生环境支持度达到0.82。专业群总体上处于“服务”阶段,但共生界面活跃度仍偏低,需 步加强与企业的合作,提高共生界面的活跃度。

三、数字化建设的实施路径

(一)数字化时空环境:构建“学做创”一体化场景,以科技赋能教育,打造未来学习的新模式。

智慧教室配备 5G+AR 眼镜等智能教学设备,支持多模态教学资源展示与互动,打破空间限制,让知识传递更加生动直观;虚拟仿真实训基地还原航空物流智能仓储、智能制造数字化产线等真实工作场景,强化学生岗位适应能力;数字孪生机场构建三维可视化模型,实现航空器维修、空管调度等复杂流程的虚拟操作与故障模拟,降低实训成本与安全风险,提高学生的专业技能和解决问题的能力。三层环境层层递进,形成"基础学习-技能训练-综合应用"的数字化实践闭环。

(二)数字化教学资源:打造“颗粒-模块-课程”三级体系,以适应现代教育的需求和挑战

围绕岗位任务,将航空器结构认知、机电设备操作等知识点拆解为微课程颗粒,通过AR/VR 技术实现三维动态展示,为学习者提供了灵活且高效的 体验; 要求组合形成“航空器维修工艺”“智能仓储管理”等典型工作任务模块,配套开发 操作的机会,增强了学习的实用性和互动性;整合为《航空机电设备维修》《航空物流数字 核心课程,嵌入产业链技术标准与职业资格认证要求,显著提高了教学质量和学习效果。资源建设与产业技术升级同步,定期更新航空设备操作规范、物流信息系统操作指南等内容,确保教学资源的时效性与前沿性。

(三)数字化教学模式:实施“项目化+工作过程”双轮驱动,旨在通过结合现代信息技术与教育理念,提升教学质量和效率。

项目化教学以临空产业真实项目为载体,如“数字孪生机场行李分拣系统优化”“跨境电商物流信息平台开发”等,引导学生完成需求分析、方案设计、系统实施、效果评估全流程;工作过程教学对接航空物流“订单处理-仓储管理-运输调度-信息追踪”、智能制造“ 工艺规划-设备调试-生产监控-质量检测”等典型工作过程,通过数字孪生技术模拟岗位情境,实现学生“做中学、学中做”。线上完成理论学习与仿真实操,线下进入企业岗位跟岗实践,实现理论与实践的有机结合。双轮驱动下,学生既能掌握数字化工具应用能力,又能形成系统化问题解决思维。

(四)评价指标体系

根据共生系统下的“三层四维”数字化建设框架,采用层次分析法(AHP)赋权,形成四维耦合评价指标权重评分表。(见表 3)

表3:四维耦合评价指标权重评分表

根据共生系统中的要素,关注各维度对应指标,形成动态监测仪表盘,实时反映指标完成情况,每学期动态调整人才培养方案,确保教育内容方法与时俱进。

四、成效与反思

(一)成效

一是人才培养质量显著提升。2025 届航空物流专业群的 283 名毕业生顺利完成学业,92%获得职业技能等级证书,平均起薪增长 14.7% ,93%企业对毕业生表现满意,显示教育与产业需求良好对接。

二是专业群与产业共生关系优化。在2022-2025 学年,学校与企业合作开展多项技术项目,推动技术进步并实现220 万元横向经费收入。同时,为花湖机场等园区提供600 余人次员工培训,加强了学校与产业的共生关系,为机场输送了专业技能人才。

(二)问题与挑战

目前,涉临空专业群的课程设置还在对接产业需求进行周期性调整,但区域性的新技术并未完全融入课程体系,影响学生掌握最新技术,课程更新稍显滞后;青年教师数字教学能力达标率 90% ,老教师仅 55% ,师资数字素养差异明显,影响教学质量和学生体验;航空货运行业季节性波动影响订单数量,导致学校与企业合作及学生实习就业的不稳定性,企业参与度波动较大。

五、对策建议

(一)建立“政-校-园-企-研”五方协同机制

联合政府出台税收减免、资金奖补政策,激励各方参与;共享园区业务场景,落地实践教学;企业输出技术标准,更新教育内容;学校转化内容为课程,培养学生操作能力;研究机构提供技术咨询,更新教学资源,形成数字化资源更新循环。

(二)实施“双师型”教师数字化能力提升工程

设立“企业工程师驻校工作站”,实现每年不少于60 人天,建立企业工程师与教师交流平台,培育现场工程师摇篮;建立教师企业实践“数字日志”,鼓励教师将真实案例转化为教学资源,提高教学实用性和针对性;推行教师数字化能力证书准入制度,激励教师提升数字化教学能力。

(三)打造区域数字化共享中心

依托,联合周边高职院校,建设临空产业数字化资源库。实现课程、案例、题库、仿真软件等资源区域共享,降低重复投资,节约成本,提高资源利用效率。

(四)构建动态调整预警系统

利用大数据技术监测关键指标,定期向学校发送“专业方向调整”预警信息。学校根据预警信息及时调整专业设置和教学计划,实现人才培养“前置化”,减少人才供需不匹配问题。

本文验证了“三层递进、四维耦合”框架对涉临空产业专业群数字化建设的有效性。未来,将引入 AI 自适应学习系统,实现个性化培养;探索基于区块链的校企资源共享机制,解决数据安全与产权归属问题,提供“鄂州方案”。

参考文献

[1]王枚,初永玲,李永光.高职院校数字化赋能专业建设转型升级的探索与实践[J].烟台职业学院学报,2023(18):49-53

[2]胡曼.服务区域产业链的高职院校专业群建设及群组逻辑研究[J].鄂州大学学报,2023(3):78-79.

[3]王丽新,李玉龙,嵇海波.高职学前教育专业课程数字化建设的瓶颈与对策探究[J].中国教育技术装备,2025(4):89-94

[4]李传伟.职业教育专业数字化转型升级改造内涵建设及应对策略研究[J].天津电大学报,2023(4):59-63,74

作者简介:胡曼(1981-),女,讲师,汉族硕士,研究方向:经济管理、职业教育。

基金项目:2023 年度校级教学改革研究项目“高职涉临空产业专业(群)数字化建设研究”(项目编号:J2023YB42);湖北省教育科学规划2022 年度重点课题“‘大通识·小专业’专业群课程体系改革的实践研究”(项目编号:2022GA121)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)