钢- 混组合梁弯剪耦合性能试验与理论研究

张子龙 耿丹 柏小俊

怒江美丽公路绿道建设工程指挥部 泸水 673200

中图分类号:U441+.5;文献标识码:A

Abstract: ∵ In order to research the calculation method of moment-shear interaction of steel-concrete composite beams (hereinafter referred to as composite beams), the loading test of the six-piece steel-concrete composite beam model was completed, and the main results of the whole process model from loading to failure were obtained, and the mechanical characteristics of the bending and shear of the composite beam were analyzed. Based on the proposed calculation model of moment resistance considering strain hardening of steel beam, the reduction ratio of flexural strength of composite beam is modified by extensive numerical analysis of Matlab. Based on the results of test and finite element analysis, the evaluation criteria for the bearing capacity of the composite beam bending and shear combination and the calculation formula for shear strength were obtained by fitting by the least squares method. Results show that the failure model and structural bearing capacity are greatly affected by the bending-shear ratio. Under the action of high bending-shear ratio, the bearing capacity is controlled by the bending strength and will not be reduced. Under the action of low bending shear ratio, the capacity is reduced greatly. The calculation formula of bending and shear strength proposed in this paper can provide a reference for engineering design.

Keywords ∵ highway bridge; flexural shear behavior; model test; steel-concrete composite beam

多数情况下钢-混组合梁桥往往处于剪力与弯矩共同作用状态下,其抗弯承载力与仅受弯矩作用相比会有一定程度的削减。并且,随着剪力水平的增加,结构的抗弯承载能力减少的幅度将更为显著,使得破坏模式更趋向于受剪力控制。

钢-混组合梁的弯剪耦合受力研究是当下的研究热点, 国内外学者为此开展了一系列研究。Willmington 和 Johnson[1]进行了关于连续组合梁的弯剪性能试验,研究结果显示,纵向钢筋能够增强其竖向抗剪强度。Allison 和 Shanmugam 等[2-3]通过薄柔截面组合梁在弯剪共同作用下的模型试验,发现弯剪组合作用对正弯矩区抗剪强度有较大的提高。Porter[4]开展了薄腹板钢混组合梁在剪力作用下的模型试验,提出了组合梁抗剪承载力理论计算公式。Q.Q.Liang 和 B.Uy[5-6]运用有限元分析了弯矩与剪力共同作用对组合梁极限承载力的影响。Vasdravellis 等[7]对简支组合梁的弯剪受力性能进行了试验研究,并通过数值模拟给出了弯剪作用曲线和方程,并给出了考虑组合作用和翼缘板的抗剪强度计算公式。Hayatdavoodi[8]针对弯剪组合作用的组合梁腹板,建立了典型的弯剪作用曲线,提出了组合梁抗剪承载力和腹板屈曲受力行为的计算方法。此外,聂建国[9]也采用试验和仿真分析的方法研究了密实截面组合梁的弯剪作用。

本文结合云南绿道钢-混组合梁建设,通过对不同剪跨比条件下的钢-混简支组合梁进行加载测试, 分析其在弯剪共同作用下的受力特性与破坏模式。在考虑了钢梁应变强化的影响后,对基于塑性理论的组合梁抗弯强度折减系数进行了修正。结合其他相关文献中的试验数据和仿真分析结果,在此基础上建立了组合梁弯剪组合受力公式。

1 理论背景

欧规[10]规定,当组合梁竖向剪力设计值接近其抗力的 1/2 时,钢梁腹板的设计屈服强度应采取折减系数为 (1-ρ )进行折减,

其中: Vpl,Rd 为组合梁抗剪承载力, VEd 为设计剪力。

图1 欧规的抗弯承载力计算

matic diagram of flexural capacity of European Code 4

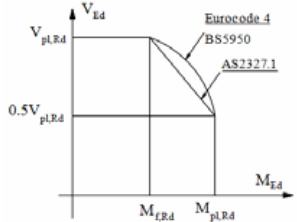

此外,欧规给出了密实截面组合梁的弯剪作用曲线,直观地显示出了弯剪作用下承载力的耦合特点,弯剪相互影响,如式(2);澳大利亚规范则对其进一步改进,对抗弯承载力采用线性关系折减计算,见式(3)。

图2 各规范弯-剪作用曲线

Fig.2 Moment-shear interaction curves of relevant cod

式中: Mv,Rd 为计入剪力下组合梁抗弯承载力,

MRd 为纯弯状态下组合梁的抗弯承载力,由塑性设计理论计算而得, Mf,Rd 为仅考虑混凝土板和钢梁翼缘所提供的抗弯承载力。这些规范都仅在设计剪力 VEd 大于组合梁抗剪承载力Vpl,Rd 的一半时才会应用上述公式进行折减。

各国规范对于密实截面组合梁的竖向抗剪强度 Vpl,Rd 的计算大致相同,均认为由钢梁腹板部分承担极限状态下的竖向剪力,具体计算公式如式(4)所示。

式中: :fyw∖Ayw 分别为腹板屈服强度和面积。现行规范普遍采纳塑性理论来计算抗弯强度,忽略了钢梁应变强化效应的增强作用,抗剪公式基本参考钢结构规范要求,未考虑混凝土翼缘板作用和组合作用的影响。

各国学者基于试验数据和参数分析,针对简支组合梁弯剪作用下的受力情形,提出计算公式:

式中, Mu0 的计算均遵循当前规范规定的塑性设计方法,而 Vu0 的计算则根据不同的抗剪强度公式进行计算,且不同学者对于系数 αm 和 av 取值不尽相同。

由于弯剪耦合作用公式和考虑翼缘板作用抗剪承载力公式并没有一个统一形式,也忽略了钢梁应变强化效应对承载力的贡献,因此为了进一步研究,本文基于考虑钢梁应变强化效应,调整纯弯状态抗弯承载力 Mu0 的折减系数,并提出剪切破坏状态下的组合梁抗剪强度 Vu 计算公式,通过拟合弯剪作用曲线对其系数 am 和 av 进行修正,提出更为合理的承载力计算方法。

2 模型试验

2.1 试验设置

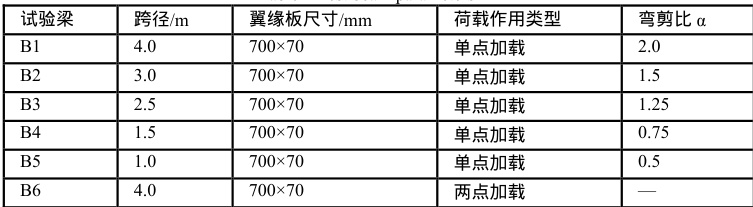

本试验采用 6 片相同截面尺寸的简支组合梁开展弯剪性能试验研究。试验梁 B1~B5 采用跨中单点方式加载、调整各梁跨径使其弯剪比不同,跨径分别设定 1m,1.5m,2.5m. 、3m 和4m 五种,弯剪比大小依次分布为 0.5、0.75、1.25、1.5 和 2.0。同时为对比剪力大小对抗弯承载力的影响,又设计了 1 片两点加载下纯弯受力状态的试件 B6 以对比,如图 5 所示。各试验梁的参数列如表 1 所示。

表1 试验梁参数

Table 1 Test beam parameters

2.2 试验梁制作

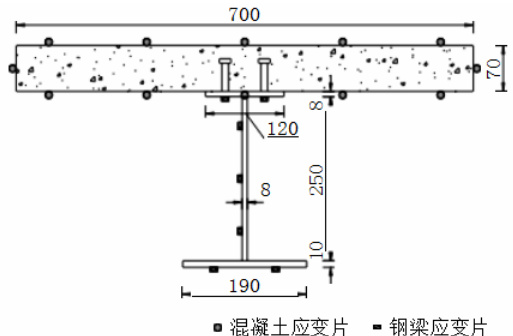

本文模型梁梁高均为 338mm , 钢梁部分高 268mm 、翼缘板尺寸为 700×70mm ,截面形状尺寸布置如图 3 所示。腹板位置处焊接 8mm 厚加劲肋以防止支点位置和加载位置处腹板发生局部屈曲。剪力连接件方面,采用双排栓钉横向间隔 60mm 布置。其中,栓钉的规格为Φ13.53 。混凝土板的上下缘分别布置了 6 根纵向钢筋,横向钢筋沿纵向均匀排列,钢筋外径 8mm。

图3 试验梁截面及钢筋布置图(单位:mm)

Fig.3 Section of test beam and layout of reinforcement (unit: mm)

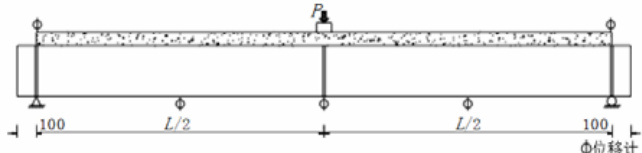

图4 试验梁 B1~B5 加载立面图(单位: :mm )

Fig.4 Test beam B1~B5 loading elevation (unit: mm)

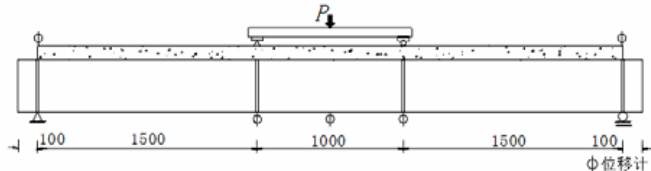

图 5 试验梁 B6 加载立面图(单位:mm)

Fig.5 Test beam B6 loading elevation (unit: mm)

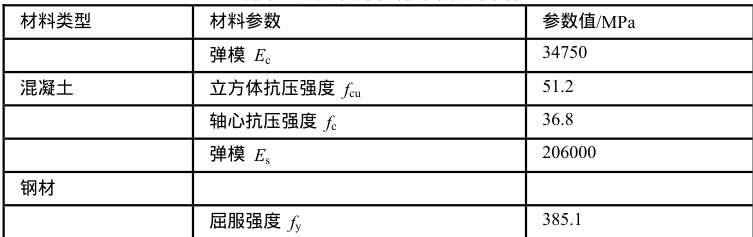

2.3 材性试验

试验采用的钢材和混凝土均为同批次生产,并且试件在相同条件下制作,根据规范获得了相应的材料基本力学性能参数如表 2 所示。

表 2 混凝土、钢的材料参数

Table 2 Parameters of concrete and ste

2.4 加载方案

本试验中五片梁采用跨中单点集中加载的方式,如图 4 所示;另一片梁采用两点对称加载以获得纯弯状态下模型梁的极限荷载, 其纯弯段长 1.0m,加载图式如图 5 所示。模型梁采用 1500kN 液压千斤顶施加竖向荷载。试验过程中,选取单调分级加载的方式进行加载,加载初期阶段按照理论计算所得破坏荷载的 5%~10% 加载,在钢梁屈服后改为以跨中位移控制加载,直至试件破坏。

2.5 测试方案

试验时,对试验荷载、变形、应变及裂缝等内容进行了测试,布置可见以上各图。

3 试验结果

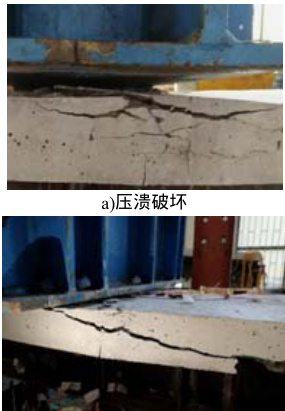

3.1 破坏现象

梁 B1~B3(剪跨比 α 为 1.24~2.00)在试验中呈现出弯曲破坏模式。跨中位置处桥面板在 0.29Ru 时产生横向裂缝。并且,这些横向裂缝随着荷载的增加,不断的向跨中扩展,同一截面的多条横向裂缝逐渐贯通合并成为一条裂缝。加载位置处钢梁底板在荷载增加到 0.57Ru ~0.66Ru 时开始屈服。在试验荷载快要达到 Ru 时,裂缝大量出现并急剧扩展, 与此同时加载位置处挠度明显增加,桥面板顶缘混凝土被压碎。

B4~B5 梁(α 为 0.74~0.51)在荷载作用初期阶段,出现少量横向微裂缝。随着荷载持续增加,跨中位置处桥面板侧面的横向微裂缝演变为斜裂缝。极限荷载时,混凝土桥面板出现了约 4.9mm 宽的斜裂缝,梁体表现出明显的剪切破坏模式。

B6 梁为弯曲破坏。在弹塑性阶段,桥面板加载处和跨中出现的横向裂缝随荷载增长而扩展,在塑性阶段,梁挠度迅速扩展,钢梁底板屈服,并在接近极限荷载时,试验梁跨中区域梁顶混凝土板压溃破坏。

b)剪切破坏图 6 梁的破坏模式Fig.6 Typical failure modes

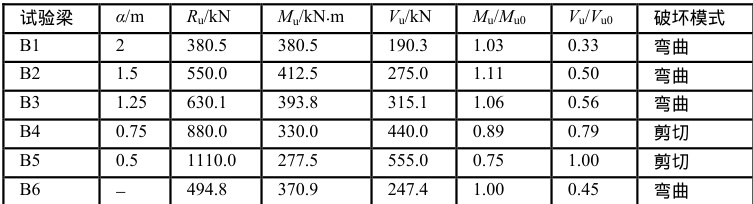

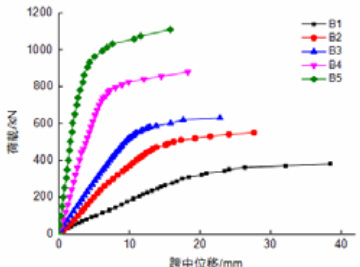

3.2 极限荷载及弯剪相互作用

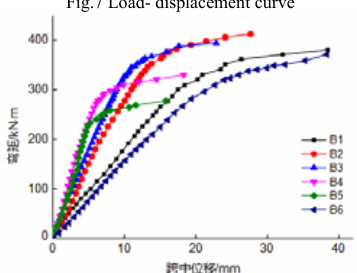

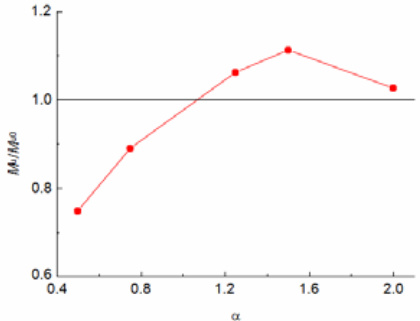

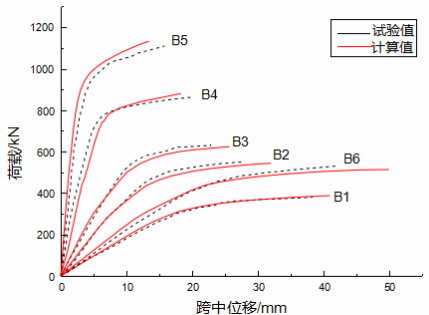

表 3 中详细列出了 6 片试验梁的极限荷载 Ru、最大剪力 Vu 和最大弯矩 Mu, 、每片梁的最大弯矩与B6 梁的最大弯矩之比 Mu/Mu0∘ 。从图7 和图8 中的荷载-位移图和弯矩-位移图可以看出,在加载初期阶段,荷载与跨中挠度成线性关系上升,随着荷载的逐渐增加,跨中位移上升比例显著增加,荷载与跨中挠度成非线性关系。与此同时随着弯剪比 a 的减小,极限荷载由 380.5kN 逐步增大至 1124.5kN , 延性呈下降趋势。当 α 减小至 0.75 时,其极限承载力从原来由抗弯控制转变为由抗剪主导。

梁B6 在两点加载下呈现出典型的弯曲破坏模式,其抗弯承载力 Mu0 为 370.9kN*m ,从表3 可以看出,梁 B1~B3 的剪力水平 VU/VU0 处于在 0.33~0.58 内,当剪力水平较小时其抗弯承载力在剪力作用下并未出现折减;当位于高剪力水平下时,梁 B4~B5 的表现为剪切破坏模式,其抗弯承载力有较为明显的衰减,见图 9

表3 试验荷载

Table 3 Extreme Load of Test

图7 荷载-位移图

Fig.7 Load- displacement curve

图8 弯矩-位移图

Fig.8 Bending moment- displacement curves

图9 弯矩折减随弯剪比变化曲线

Fig .9 The curve of bending moment reduction versus α

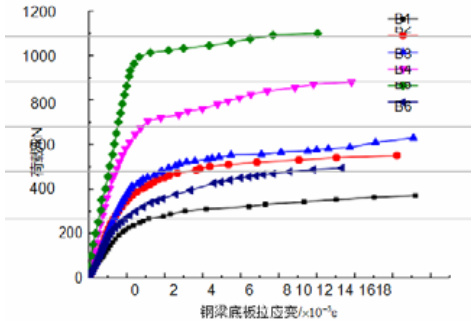

3.3 荷载-应变曲线

图 10 给出了各片试验梁钢梁底板的荷载-应变曲线。可以发现,钢梁底板屈服后,应变大幅增加, 并在极限状态全部进入了应变强化阶段,使得承载力获得进一步提升。

图10 钢梁下翼缘的荷载-应变图

Fig.10 Load-strain diagram of lower flange of steel beam

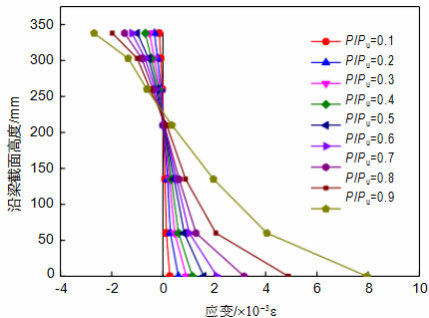

图 11 给出了跨中截面沿梁高应变分布图。图中结果表明:在弹性阶段,沿梁高截面应变呈线性分布,接近极限状态时钢混界面处由于存在滑移而使得应变曲线略微突变。从总体上看,试验梁应变沿梁高分布基本满足平截面假定。

图11 跨中截面沿梁高应变分布图

Fig.11 Strain distribution of middle cross section along beam

4 有限元模型

4.1 模拟方式

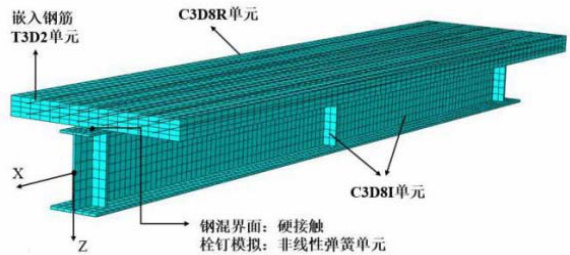

非线性分析采用 ABAQUS,混凝土部分采用实体单元 C3D8R、钢梁采用 C3D8I 单元来模拟。栓钉连接件采用非线性弹簧单元来模拟,并赋予其非线性荷载-滑移关系。混凝土和钢应力应变关系参考文献[11],混凝土拉伸开裂后的软化行为由拉伸强化模型来定义,即在达到峰值拉应力后线性折减,直至应变为 0.1 时应力降为 0 。模型如图 12

图12 有限元模型网格和单元选取图示

Fig.12 Finite element model grid and element selection diagram

4.2 模型验证

图 13 给出了梁 B1~B6 非线性计算结果与试验结果的荷载位移曲线。

Fig.13 Comparison of experimental and finite element results

图 13 可看出,实测和分析的荷载-位移曲线的起始刚度、极限强度和总体走势,较为接近,极限荷载仿真结果与试验所得结果比值的均值和标准差分别为 0.991 和 0.0179,误差较15% 。因此,本文的非线性模型能够比较好的模拟组合梁弯剪受力。

5 抗弯承载力分析

由于现行规范普遍忽略钢梁应变强化效应,组合梁的抗弯强度偏于保守。李立峰采用截面弹塑性分析方法,提出了考虑钢梁应变强化的组合梁抗弯强度计算模式,并结合模型试验验证了其适应性[12]。为了对其进一步研究和简化,本文采用 Matlab 编制相应的数值求解程序,基于塑性理论并对比参考相关规范,对组合梁抗弯强度的折减系数进行修正。

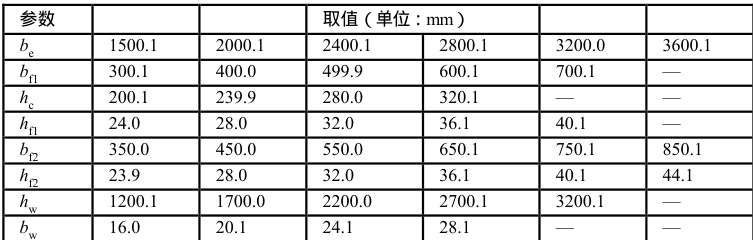

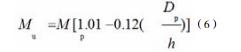

本文以 Dp/h(Dp 为塑性中性轴距混凝土板顶高度,h 表示梁高)为主要参数,结合实际钢-混组合工字梁截面布置,进行数值分析,考虑腹板的高厚比、翼缘的宽厚比和混凝土板面积等参数,并根据欧规对截面分类的规定,剔除薄柔截面,保证组合梁截面尺寸的合理。如表 4

表4 截面尺寸

Table 4 Size Parameters

采用塑性设计和有限元数值计算方法,对表 4 中的不同截面极限状态下的抗弯承载力Mp, 、 Mcsm 进行计算,截面中性轴位置在混凝土板、钢梁上翼缘及钢梁腹板间分布,且 Dp/h 处于 0~0.5 之间。图 14 分别列出了 Mcsm/Mp 随 Dp/ℏ 变化的关系。

图 1 4Mcsm/Mp 与 Dp/h 的关系图

Fig.14 Mcsm/Mp relation to Dp/h

在 Dp/h≤0.2 时,钢梁下翼缘应变强化作用显著,截面极限抗弯承载力提高;而随着 Dp/h 逐渐增大,考虑到截面塑性发展不充分的原因,塑性计算结果偏向不安全,且钢梁应变强化效应受到一定限制,因此图中曲线总体呈下降趋势。

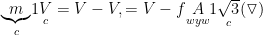

结合实用性和偏安全性因素,拟合获得组合梁极限抗弯承载力简化计算公式,如式(6)所示, 其计算结果相比欧美规范具有更高的准确度。

6 抗剪承载力分析

6.1 抗剪建议公式

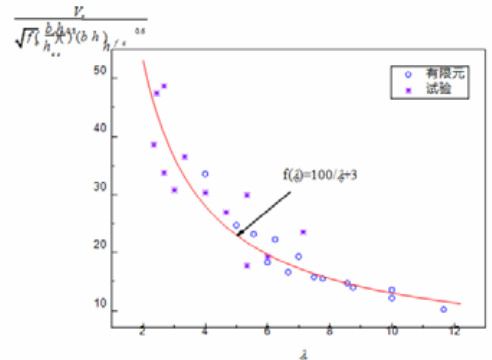

在弯剪共同作用下,组合梁混凝土翼缘板受力复杂且抗剪性能影响因素众多,很难通过理论方法直接求解,多数情况下往往选取拟合曲线的方法。结合既有理论设计方法与相关规范,根据第 5 节的有限元与试验结果进行数据拟合,得到图 15。

图15 翼缘板抗剪强度受剪跨比λ  影响的拟合曲线

影响的拟合曲线

Fig.15 Fitting curve of shear strength of flange plate affected by shear span ratioλ

翼缘板的抗剪强度 vc 综合考虑了弯剪组合作用的影响和翼缘板自身抗剪强度。组合梁抗剪承载力V 通过有限元或试验方法得到,减去规范公式计算的钢梁提供的抗剪强度 vs ,仅考虑了钢梁腹板的作用。这一计算方法旨在更全面地评估翼缘板的抗剪性能。

图 15 显示了有限元分析和试验结果之间的良好拟合,翼缘板抗剪强度 Vc 随着剪跨比 λc 的增加而减小。基于拟合结果,得到了考虑弯矩与建立共同作用的组合梁翼缘板抗剪强度的建议公式如下:

式中: fc 为混凝土的轴心抗压强度, a 为弯剪比,翼缘板剪跨比 λc=α/hco 本公式考虑了弯剪比的影响,因此适用于发生剪切破坏的组合梁抗剪强度计算。

6.2 建议公式与试验结果对比

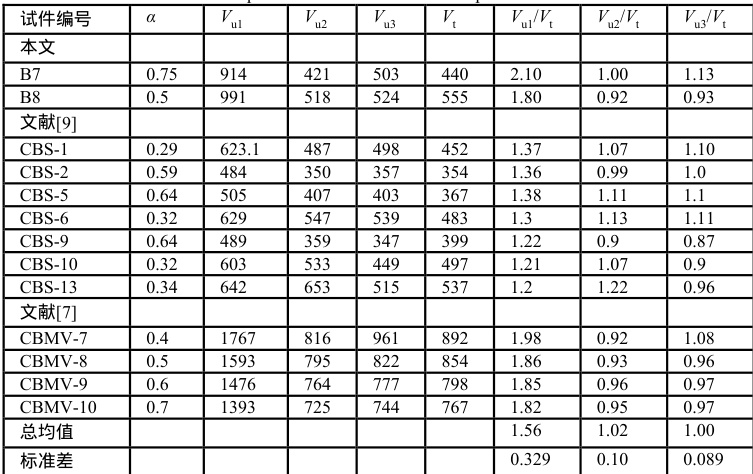

上述的计算公式,对本文与相关文献试验梁的抗剪承载力进行分析,见表 5

表5 本文及相关文献的结果对比

Table 5 Comparison of the calculated and experimental results

注:其中 Vu1、Vu2、 Vu3 分别为文献[9]公式、文献[7]公式、本文提出的抗剪计算公式计算所得, Vt 抗剪承载力试验值

值得关注的是,文献[9]中所提出的抗剪公式只适用于纯剪状态,在弯剪共同作用时无法直接使用,需要进行换算。而本文和文献[7]提出的公式均可直接进行计算。

从表 5 中可以看出,文献[7]中所提公式计算得到的抗剪强度计算值与试验值两者比值的均值为 1.02、标准差为 0.10,吻合较好,这表明其弯剪作用方程相对准确,能够较好的预测组合梁在弯剪作用下的抗剪强度。文献[9]提出的抗剪公式计算结果与试验结果比值的均值为1.56,标准差为 0.329, 吻合较差且误差较大,主要是因为过于高估了组合梁剪力连接程度的作用。而本文提出的建议公式与试验计算结果比值的均值和标准差分别为 1.00 和 0.089,结果吻合良好。故可以认为,本文所提出的建议公式能够准确、简便的计算弯剪组合作用下组合梁的抗剪强度。

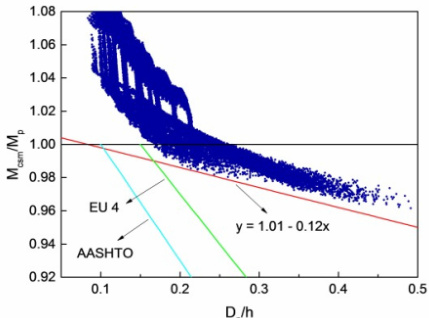

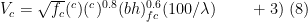

7 弯剪相互作用承载力评价标准

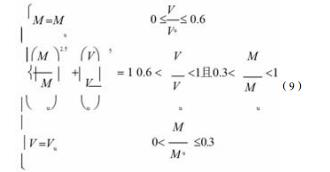

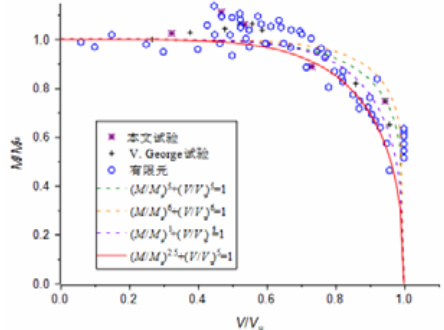

本文对相关文献中的试验数据进行参数分析,得到了 V/Vcomp-M/Mu0 关系散点图,并拟合对应的组合梁弯剪作用承载力曲线如图 16 所示。其中: (M/Mu)5+(V/Vu)5=1 和(MMu)6+(V/Vu)6=1 分别为文献[6]中提出的连续组合梁与简支组合梁弯剪作用下承载力设计方程, (M/Mu)3+(V/Vu)6=1 为文献[7]提出的针对正弯矩区组合简支梁给出了的设计方程。从图16 中可以看出,相关文献中所拟合的曲线均偏差较大。为此,在保守考虑下,本文提出了弯剪作用下组合梁承载力评价标准如公式(9)所示。

其中,纯弯状态下组合梁抗弯承载力 Mu 按照本文所提出的公式(6)计算; Vu 为纯剪状态下组合梁抗剪承载力,可按文献[7]中公式计算。公式(6) 表明在 0≤V/Vu≤0.6 时,可按纯弯状态考虑组合梁的抗弯承载力;当 0.6u<1 且 0.3u<1 时,则必须考虑弯剪组合作用,可按 (M/Mu)2.5+(V/Vu)5=1 计算;当 0u<0.3 ,可按纯剪状态抗剪承载力计算。

图16 弯剪作用承载力曲线

Fig.16 Bearing capacity curves of moment-shear interaction

8 结论

本文对简支钢-混组合梁在不同弯剪比下的结构抗弯承载力折减规律进行了研究,得到如下结论:

(1)组合梁的破坏模式随着弯剪比的降低由弯曲转变为剪切破坏。抗弯承载力随着弯剪比的增高,受到剪力的影响逐渐减小。

(2)本文考虑钢梁应变强化效应,对基于塑性理论的抗弯强度折减系数进行了修正,以此提出的公式计算结果相比欧美规范精度较高。

(3)本文提出的抗剪强度建议公式,可用于组合梁出现剪切破坏下的抗剪强度计算。

(4)本文拟合了组合梁弯剪作用曲线,进而建立了组合梁弯剪共同作用承载力评价标准,计算简便,可供工程设计参考。

参考文献

[1]Johnson R P, Willmington R T. Vertical shear in continuous composite beams[J]. Proc Inst Civ Eng, Part 2 1972; 53: 189-205.

[2]Allison R W, Johnson R P, May I M. Tension-field action in composite plate girders[J]. Institution of Civil Engineers, Proceedings, Pt2, 1982, 73.

[3]Shanmugam N E, Baskar K. Steel-concrete composite plate girders subjected to shear loading[J]. J Struct Eng,2003, 129(9): 1230-1242

[4]Porter D M, Cherif Z E. Ultimate shear strength of thin webbed steel and concrete composite girders[J]. Elsevier Applied Science Publishers, 1987: 55-64.

[5]Q.Q. Liang, B. Uy, M.A. Bradford, et al. Ultimate strength of continuous composite beams in combined bending and shear[J]. J. Constr. Steel Res, 2004, 60(8): 1109-1128.

[6]Q.Q. Liang, B. Uy, M. Bradford, H.R. Ronagh, Strength analysis of steel–concrete composite beams in combined bending and shear[J]. J. Struct. Eng. 2005, 131(10): 1593-1600.

[7]G. Vasdravellis, B. Uy, Shear strength and moment–shear interaction in steel–concrete composite beams[J]. J. Struct. Eng. 140 (11), 2014.

[8]A. Hayatdavoodi, N. E. Shanmugam. Web Buckling and Ultimate Strength of Composite Plate Girders Subjected to Shear and Bending[J]. International Journal of Structural Stability & Dynamics, 2015, 15(02): 1450047.

[9]聂建国, 唐亮. 密实截面组合梁的竖向抗剪强度Ⅰ:受正弯矩作用的组合梁[J]. 土木工 程学报, 2008, 41(3): 7-14. (Vertical shear strength of compacted composite beams Ⅰ: composite beams subjected to positive bending moment[J]. Journal of Civil Engineering, 2008, 41 (3): 7-14. ( in Chinese))

[10]EN 1994-1-2: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures Part 1-2: General rules and rules for bridges. European Standard, CEN ,2005.

[11] GB 50010-2010. 混凝土结构设计规范[S].GB 50010-2010. Specification for design of concrete structures[S].

[12] 李立峰,王孝亮,冯威,石雄伟.考虑钢梁应变强化的钢-混组合梁抗弯承载力计算[J]. 铁道科学与工程学报, 2019, 16(11): 2822-2831. (Calculation of flexural capacity of steel-concrete composite beams considering strain strengthening of steel beams[J]. Journal of Railway Science and Engineering, 2019, 16(11): 2822-2831. ( in Chinese))

基金项目: 云南省交通运输厅科技创新及示范项目(2022-82)第一作者: 张子龙(1988-),男,工程师。

E−mail : 1131343913@qq.com

通信作者: 张子龙(1988-),男,工程师。

E−mail : 1131343913@qq.com

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)