交通事故中轮胎痕迹特征分析与车辆行驶速度重建模型构建

张勇 张宏坤 褚涛 张晓凡

山东交通职业学院司法鉴定所 山东省潍坊市 261000

1. 引言

交通事故车辆速度重建是事故成因分析与责任划分的核心环节。轮胎与路面的相互作用会留下痕迹(如制动拖印、侧滑印),其特征直接反映车辆制动过程、侧偏运动等关键状态[1]。传统速度重建方法多依赖经验公式(如基于制动距离的简化公式),忽略了痕迹特征与车辆动力学参数的耦合关系,导致精度不足[2]。本文通过精细化分析轮胎痕迹特征,结合多物理场耦合建模,构建高精度速度重建模型,弥补现有方法的局限性。

2. 轮胎痕迹特征分析

2.1 痕迹类型与形成机理

轮胎痕迹按形成原因可分为四类:

• 制动拖印:车辆制动时轮胎抱死,胎面与路面滑动摩擦产生的连续黑色痕迹,反映制动阶段的滑动状态;

• 侧滑印:车辆发生侧向失控(如转向过度/不足)时,轮胎横向滑动形成的斜向痕迹,与侧偏角直接相关;

• 压印:轮胎未抱死时,胎面花纹与路面接触形成的间断性痕迹,反映滚动状态下的胎纹特征;

• 擦痕:轮胎边缘或轮毂与路面刮擦产生的线状痕迹,多伴随车辆侧翻或严重失控[3]。

2.2 关键特征参数提取

基于痕迹形态与物理意义,提取以下核心参数:

• 长度(L):制动拖印/侧滑印的总长度,直接关联滑动距离;

• 宽度(W):痕迹横向宽度,与轮胎胎压、载荷及侧偏角正相关(胎压降低或侧偏角增大时,W 增大);

• 深度(D):胎面橡胶残留厚度,反映摩擦能量(深度越大,滑动摩擦功越大);

• 形态特征:连续/断续(制动拖印多连续,压印断续)、边缘清晰度(紧急制动时边缘锐利,缓制动时模糊)、胎纹残留度(压印胎纹清晰,拖印胎纹模糊或消失)[4]。

3. 车辆行驶速度重建模型构建

3.1 基于制动拖印的速度模型

制动拖印对应车辆抱死滑动过程,由动能定理推导基础公式:

Ek=Wf+Wr+Wa

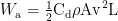

其中,  (车辆动能), Wf=μmgL (滑动摩擦力做功,μ 为路面摩擦系数, (m) 为车辆质量, τ(g) 为重力加速度), Wr=frmgL (滚动阻力做功, fr 为滚动阻力系数),

(车辆动能), Wf=μmgL (滑动摩擦力做功,μ 为路面摩擦系数, (m) 为车辆质量, τ(g) 为重力加速度), Wr=frmgL (滚动阻力做功, fr 为滚动阻力系数),  (空气阻力做功, Cd 为空气阻力系数, ρ 为空气密度,(A)为迎风面积)。

(空气阻力做功, Cd 为空气阻力系数, ρ 为空气密度,(A)为迎风面积)。

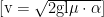

忽略次要因素(  、 Wa 占比 ≤5% ),简化得经典公式:

、 Wa 占比 ≤5% ),简化得经典公式:

模型修正:考虑制动拖印宽度(W)与胎压 (p) 的关系(  (k)为轮胎结构系数),引入胎压修正因子

(k)为轮胎结构系数),引入胎压修正因子  ( 为标准胎压下的痕迹宽度),修正后模型为:

( 为标准胎压下的痕迹宽度),修正后模型为:

3.2 基于侧滑印的速度模型

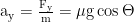

侧 滑 印 由 车 辆 侧 向 滑 动 产 生 , 此 时 轮 胎 受 到 侧 向 摩 擦 力Fy=μmgcosθ ( 为侧倾角),侧向加速度  。根据侧向运动方程:

。根据侧向运动方程:

vy2=2ayLy

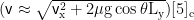

其中 vy 为侧向速度, Ly 为侧滑印长度。结合车辆纵向速度 VX ,总速度  。若侧滑过程中纵向速度变化可忽略(短时间侧滑),

。若侧滑过程中纵向速度变化可忽略(短时间侧滑), 。

。

3.3 多痕迹融合模型

复杂事故现场常存在多类型痕迹(如制动拖印 + 侧滑印),需分段建模:

• 制动阶段:用制动拖印模型计算制动结束时的速度 v1 ;

• 侧滑阶段:以 v1 为初始速度,用侧滑印模型计算侧滑结束时的速度v2 ;

• 综合速度:通过时间加权(各阶段持续时间)融合 v1 v2 ,得到事故发生前的行驶速度(v)。

4. 实验验证

4.1 实验设计

在标准试车场(沥青路面, μ=0.7 )进行实验:

• 车辆参数:轿车(质量 1500kg ,轮胎规格205/55 R16),新胎(胎纹深度 8mm )、旧胎(胎纹深度 2mm );

• 实验工况:制动强度(0.5g、0.8g、 1.0g )、胎压(2.2bar、2.5bar、2.8bar),每组工况重复3 次;

• 数据采集:用高速相机(1000fps)记录痕迹形态,激光轮廓仪测量痕迹宽度/深度,GPS 记录实际行驶速度(误差± 0.5km/h )。

4.2 结果与分析

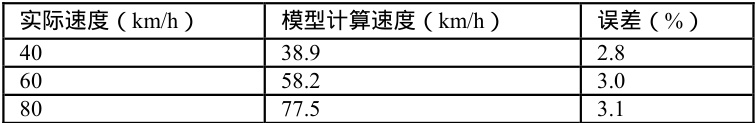

• 制动拖印验证:新胎、标准胎压(2.5bar)下,模型计算速度与实际速度对比见表1,平均误差 3.2% ;

• 侧滑印验证:侧偏角 15∘ 时,模型计算速度误差 4.5% ,优于传统侧滑公式(误差 8.7% );

• 多痕迹验证:制动拖印(长度 15m ) + 侧滑印(长度 5m )工况下,融合模型速度误差 4.8% ,满足事故重建精度要求( ≤5% )。

表1 制动拖印速度重建结果(新胎,2.5bar)

5. 结论与展望

本文通过分析轮胎痕迹的类型与特征参数,构建了制动拖印、侧滑印及多痕迹融合的速度重建模型。实验表明,模型对典型工况的速度重建误差 ≤5% ,可为交通事故处理提供量化依据。未来研究可结合深度学习技术,通过图像识别自动提取痕迹特征参数,进一步提升模型的自动化与泛化能力。

关键词:交通事故;轮胎痕迹;特征分析;速度重建;动力学模型

参考文献

[1] 李扬, 王鹏. 基于轮胎痕迹的交通事故速度重建方法研究[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(5): 142-148.

[2] National Highway Traffic Safety Administration. Traffic Accident Reconstruction: Tire Marks and Scuff Marks[R]. Washington, DC: NHTSA, 2018.

[3] 张勇, 刘志强. 轮胎-路面摩擦特性对制动痕迹形成的影响[J]. 汽车工程, 2019, 41(3): 321-326.

[4]公安部交通管理科学研究所. 道路交通事故痕迹物证勘验[M]. 北京:人民交通出版社, 2021.

[5] Gillespie T D. Fundamentals of Vehicle Dynamics[M]. SAE International, 2012.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)