基于多方法耦合的历史建筑保护区基坑围护变形预测模型构建与扰动规律分析

宗宇鹏 朱荣军

上海建工七建集团有限公司 上海 200050

引言

历史建筑保护区作为城市文化遗产的重要载体,承载着城市的历史记忆与文化底蕴,其结构安全与环境稳定性在周边工程施工中面临严峻挑战。以慈修庵和开明里历史风貌街区为例,慈修庵作为历史悠久的宗教建筑,其古建筑群具有极高的历史与艺术价值。其周边D1 地块与D2 地块基坑开挖工程规模较大,开挖深度 围护结构与 建筑的最近距离仅5-10m,如此近的距离使得施工引发的土体位移、围护变形极有可能导致古建筑出现开裂、倾斜等风险,一旦发生损坏,将造成不可估量的文化损失。

传统监测手段在面对此类复杂场景时存在明显局限,人工监测不仅效率低下,需要耗费大量的人力物力,而且由于历史建筑结构复杂、部分区域难以到达,存在监测盲区;单一传感器布控虽然在局部监测上有一定效果,但覆盖范围有限,难以全面反映整体变形趋势,容易导致对潜在风险的误判。因此,构建多技术融合的耦合预测模型,实现对基坑围护变形的精准预测及扰动规律的系统分析,对于历史建筑保护具有重要的理论与工程价值。从理论层面来看,能够丰富基坑工程变形监测与预测的理论体系,为多技术融合在工程领域的应用提供新的思路;从工程实践角度而言,可为历史建筑保护区周边基坑施工的安全管控提供切实可行的技术方案,保障历史建筑的安全与完整。

1 工程概况

慈修庵位于老城厢历史文化风貌区内西北角,主要有慈修庵及梨园公所两个独立院落组成,具体位于大境路风貌保护街巷以南,露香园路风貌保护街巷以东,方浜中路西段风貌保护街巷以北,所在地块及周边不乏相近时期建造的文物保护单位。其中,梨园公所为地上 1 层/2 层中国传统建筑与西式风格衔接的四合院式建筑,始建于清光绪三十一年(1905 年),建筑现为佛教寺院,此次修缮后仍旧为佛教寺院;原慈修庵为地上2 层江南民居四合院式建筑,始建于清同治八年(1870 年),重建于1912 年,占地约571.6 ㎡。建筑原是黄氏家族女眷念佛修行的家庵,是天井式房屋结构的佛寺。建筑物周围露香园二期项目工程启动,周边基坑的开挖会影响文物建筑的安全。

图1 慈修庵地理位置图

2 多源数据采集与处理技术(一)三维激光扫描技术

采用徕卡 RTC360 三维激光扫描仪进行数据采集,对慈修庵建筑表面进行细致的多期扫描,获取高密度点云数据。在数据处理阶段,通过Register360 软件完成点云拼接与去噪处理,拼接精度控制在3mm 以内,去噪过程中保留建筑表面关键特征点。重点分析关键点位的水平位移与倾斜变化:

基坑开工前(作为基准数据)、第一道支撑完成后(第 30 天)、第二道支撑完成后(第 55 天)。通过多期数据的对比分析,能够清晰反映不同施工阶段建筑的变形情况。

图2 扫描站点具体部署图

第二道支撑施工阶段变形显著,相较于第一道支撑完成后,变形量有明显增加,其中 B 监测点水平位移达 20mm,通过对各监测点数据的分析,发现慈修庵西南角为变形敏感区域,该区域建筑结构相对薄弱,且距离基坑围护结构较近,受施工影响更为明显。机倾斜摄影测量

利用禅思 P1 无人机搭载全画幅相机,对建筑顶部进行倾斜摄影,飞行高度控制在 100-150m,飞行速度为 5-8m/s,保证影像重叠度在70%以上,以确保后续建模精度。通过ContextCapture Master 软件将影像转化为点云数据,有效补充三维激光扫描的顶部数据盲区,使建筑整体变形监测更加全面。

慈修庵屋面沉降集中于北侧及西侧(临近D1 地块),通过对不同时期点云数据的对比分析,发现第二道支撑完成后最大沉降达20mm,这与该区域距离D1 地块基坑较近,受基坑开挖引起的土体扰动影响较大有关。

3 耦合预测模型构建(一)有限元数值模拟

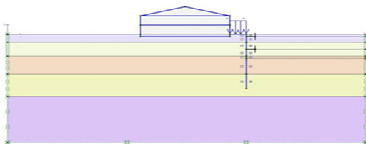

基于 Plaxis 软件建立二维模型,该软件在岩土工程数值模拟 方面具有广泛的应用和较高的可信度。模型范围根据基坑开挖影响范围确定,横向取基坑开挖宽度的3-5 倍,纵向深度取 挖 以消除 界效应对模拟结果的影响。采用HS(Hardening Soil)本构模型模拟土体行为,该模型能够较好地反映土体的非线性 性及硬化特性 符合实际工程中土体的力学响应;线弹性模型模拟围护桩及支撑结构,考虑到围护桩及支撑结构在受力过程中变形相对较小,线弹性模型能满足模拟精度要求。

图3 有限元模型图

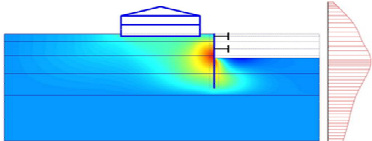

通过对模型的计算分析,基坑总位移等值云图显示最大位移17.45mm,围护桩最大水平位移15.89mm,慈修庵最大总位移6.32mm。这些参数清晰地反映了基坑开挖过程中不同部位的位移情况。

图4 水平位移等值云图及围护桩水平位移

将有限元模拟结果与现场监测数据及理论计算值进行对比,发现与理论计算值误差仅 4.9%,表明模型能有效反映围护结构变形趋势,具有较高的可靠性,可用于后续的变形预测分析。

(二)理论计算与曲线拟合

选取 4 个典型剖面(2-2、3-3、4-4、5-5),这些剖面均穿过基坑关键部位及与历史建筑距离较近的区域,能全面反映不同位置的变形情况。采用竖向弹性地梁法计算围护结构内力与变形,该方法基于弹性地基梁理论,考虑了土体对围护结构的约束作用,计算过程中严格按照相关规范选取土体参数及结构力学参数。结果显示基坑中部变形大于角部,这与基坑中部受到的土体侧向压力分布及约束条件有关。

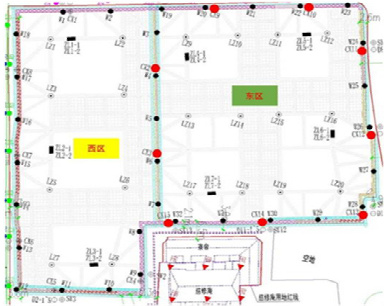

图5 基坑剖面选择平面位置图

基于 9 个监测点(CX02-CX15)的 55 天实测数据,这些监测点分布在围护结构及历史建筑关键位置,能全面反映变形特征。分阶段(D1-D30、D31-D55)构建线性拟合方程,在拟合过程中,对数据进行了严格的筛选,去除异常值,确保拟合结果的准确性。拟合优度(R²)均大于0.95,表明拟合方程与实测数据具有较高的相关性,预测误差控制在10%以内,能较好地预测后续变形趋势。

图6 监测点平面布置图

(三)多方法耦合机制

通过数据融合技术整合多源结果,实现不同方法的优势互补,提高变形预测的精度和可靠性。将三维激光扫描获取的建筑表面点云数据与无人机倾斜摄影得到的顶部点云数据进行合模处理,通过坐标转换与配准,使两种数据在同一坐标系下融合,实现建筑表面与顶部变形的全域覆盖,消除了单一技术的数据盲区,全面反映建筑的空间变形特征。

将有限元模拟得到的围护结构变形时空分布规律与曲线拟合的时序预测相结合,有限元模拟能反映不同施工阶段变形的空间分布差异,曲线拟合能精准预测各监测点在不同时间的变形量,两者结合提高了关键节点变形预测精度,为施工过程中的安全管控提供了更精准的时间节点参考。

4 扰动规律分析(一)变形时空特征

对不同施工阶段的变形速率进行分析,第二道支撑施工阶段(D31-D55)变形速率是第一阶段的3-5 倍。这是因为第二道支撑施工阶段,基坑开挖深度进一步增加,土方卸荷量增大,土体应力释放更加剧烈,导致围护结构及周边土体变形加快,表明大吨位土方卸荷是扰动关键期,在该阶段需要加强监测与施工管控。

通过对监测数据的统计分析,基坑中部围护变形(15-20mm)显著大于角部(5-10mm),这是由于基坑中部在开挖过程中受到的侧向土压力更大,且角部受到的约束作用更强,变形相对较小。慈修庵西侧及北侧受D1 地块开挖影响最大,因为该区域与D1 地块基坑距离最近,土体扰动传递更为直接,变形也更为明显。

(二)历史建筑响应规律

历史建筑多为砖木结构,其结构材料的力学性能存在差异,且基础形式较为简单,在基坑施工引发的土体变形影响下,不均匀沉降差达 5-8mm。这种不均匀沉降会使建筑结构内部产生附加应力,需重点防控因刚度差异引发的开裂风险,一旦出现开裂,可能会进一步影响建筑的整体稳定性。

针对历史建筑的特点及变形规律,对临近基坑的历史建筑提前采取加固措施,如采用锚杆静压桩进行基础加固,增强建筑的抗变形能力。在施工过程中,基坑中间部位堆载控制应严于角部,因为中部变形较大,严格的堆载控制可减少土体额外变形;缩短无支撑暴露时间至48 小时以内,减少土体在无约束状态下的变形时间,降低对周边历史建筑的扰动。

5 结论与展望(一)研究结论

多方法耦合模型通过整合多种技术的优势,能有效提升历史建筑保护区基坑变形预测精度,较单一方法预测效果更为理想。同时,揭示了“中部变形大、卸荷阶段扰动强”的规律,明确了基坑施工过程中变形的关键区域和关键时期。该研究成果为历史建筑保护区周边基坑施工的变形监测与预测提供了可靠的技术方法和理论支持。

(二)未来展望

开发集成 AI 算法的数字化监测平台,利用 AI 算法对大量监测数据进行实时分析和处理,实现变形实时预警,提高风险管控的及时和准确性。

拓展三维激光扫描与BIM 技术的融合应用,将三维激光扫描获取的建筑点云数据与BIM 模型相结合,构建精细化的建筑信息模型,实现对历史建筑全生命周期的数字化管理与保护,提升历史建筑全生命周期保护水平。

该研究为城市更新中历史建筑周边基坑工程的安全管控提供了可推广的技术框架,具有重要工程实践意义,有助于在城市发展与历史建筑保护之间找到平衡,实现两者的协调发展。

参考文献:

[1]于向军,蒋颢,张耀飞等.历史建筑周边基坑围护结构施工与监测[J].建设科技,2022.

[2]葛纪坤,王升阳.三维激光扫描监测基坑变形分析[J].测绘科学,2014,39(7):5.

[3]王树臻,测绘工程.古建筑三维点云配准及精细建模研究[D].2021.

[4]蔡润彬,武峡岳.地面三维激光扫描技术在工程建设中的应用[C]//石油天然气勘察技术中心站第28 次技术交流研讨会.石油天然气勘察技术中心站,2020.

[5]常晓艳.无人机倾斜摄影测量技术在地灾监测中的应用[D].燕山大学,2021.

[6]方毛林.三维激光扫描技术在文物古迹保护中的应用研究[D].合肥工业大学,2017.

[7]董景利.徕卡RTC360 三维激光扫描仪在建筑立面改造中的应用[J].测绘通报,2020(2):

[8]姚远.基于 PLAXIS 的基坑开挖模拟研究[J].低温建筑技术,2019,41(6):4.

王健,黄晓冀,陈晨,等.Plaxis 在深基坑开挖过程中的数值模拟和应用[J].工程技术研究,2020,2(4):

基金项目:市“科技创新行动计划”社会发展科技攻关项目(21DZ1203200)

作者简介:宗宇鹏(1989—),男,汉,硕士研究生,高级工程师,主要从事项目技术管理工作。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)