黄炎培职业教育思想对新时代五年制高职教育的启示

陈育中

南京财经高等职业技术学校

1 引言

随着产业转型升级加速和技术迭代周期缩短,长学制技术技能人才培养已成为支撑高端制造业发展的关键环节。五年制高等职业教育作为我国现代职教体系的特色学制,凭借其初中起点、五年一贯的贯通式培养模式和长周期训练优势,在夯实技术基础、深化职业素养培育方面展现出独特价值。据教育部统计,全国五年制高职在校生规模已突破86 万人,覆盖高端装备制造、数字技术等12 个重点领域。然而,当前发展中仍面临课程衔接碎片化、实践教学浅层化、评价标准单一化等瓶颈,亟待理论创新与实践突破。

黄炎培作为中国现代职业教育的奠基人,其思想体系形成于20 世纪初职业教育救国的探索实践中。他提出“使无业者有业,使有业者乐业”的教育目的观、“手脑并用、做学合一”的教学方法论、“社会化、平民化”的办学方向论,构建了兼具本土特色与国际视野的职教理论框架。这些思想穿越百年仍彰显生命力——例如“敬业乐群”理念与当代工匠精神培育高度契合,“社会化办学”原则直指当前产教融合痛点。

文章立足新时代职业教育类型化定位,通过解读黄炎培思想精髓,结合五年制高职生源初中毕业生可塑性高特点和培养周期连贯学制优势,探索其思想对破解当前困境的启示路径,为构建中国特色职业教育范式提供理论支撑。

2 黄炎培职业教育思想的基本内涵

2.1 教育目的观:谋业与乐业的辩证统

黄炎培将职业教育的终极目标凝练为“使无业者有业,使有业者乐业”,其蕴含三层内涵:

其一,职业教育需面向平民生计,通过技能传授解决生存需求,使学习者获得“谋生之准备”。其二,强调职业活动中的精神满足,倡导通过“敬业乐群”实现职业认同与自我价值。其三,赋予职业教育社会改造功能,通过提升个体生产能力实现“为世界及国家增进生产力之准备”。这一思想打破了传统教育“重道轻器”的局限,将个人发展与社会进步紧密结合。

2.2 教学原则论:理论与实践的深度协同

针对传统教育“重知识轻能力”的积弊,黄炎培创立“手脑并用、做学合一”的教学原则,其核心在于:主张“理论与实际并行、知识与技能并重”的教学逻辑重构,将实践作为知识内化的必经途径。提出“做中学、学中做”的教学过程革新闭环,要求实习场所与理论课堂同等重要。强调整合脑力思维与肢体操作的协同训练能力培养,在学校设立实习实训教学工场,规定学生每日半日理论学习、半日技能操作。这种模式彻底颠覆“坐而论道”的传统教育范式,为技术技能人才培养奠定方法论基础。

2.3 办学方向论:社会化与平民化的双重维度

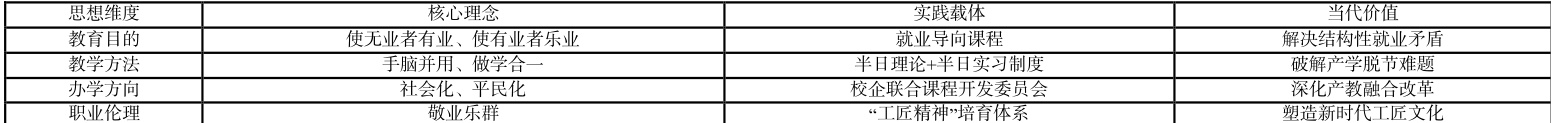

黄炎培创造性提出“大职业教育主义”,主张职业教育必须突破校园围墙。强调“职业教育机关唯一的生命在于社会化”社会化办学机制,要求专业设置紧扣产业需求,“设什么科需问职业界,聘教师需用业界人才”。坚持平民化教育立场,关注底层民众生存权,调研工业紧缺岗位,主张通过职业教育促进社会阶层流动,提供半工半读机会。这一思想彰显了职业教育促进教育公平的社会功能,如表1 所示。

表1 黄炎培职业教育思想的四维框架

2.4 职业伦理观:敬业精神与协作能力的融合培育

在职业道德教育领域,黄炎培提出“敬业乐群”的规范,敬业要求从业者以“畏业、爱业、精业”的态度对待职业,达到“对所习之职业具嗜好心,所任之事业具责任心”的境界;乐群则强调培养“利居众后、责在人先”的协作精神。通过团体实习、合作项目等强化学生责任意识与团队协作能力,为当代工匠精神培育提供伦理基础。

3 五年制高职教育的发展现状与核心挑战

3.1 贯通培养的优势与机遇

五年制高等职业教育通过初中起点五年一贯的学制设计,在技术技能人才培养中展现出显著优势。

1.长周期培养优势:避免中高职衔接中的课程重复与断层,尤其适合需要长期训练的技术领域,如精密制造、临床护理等专业。

2.职业素养培育窗口期延长:学生从 15-20 岁的关键成长期在一所学校,有利于工匠精神培育和职业认同的形成、发展。与高端制造企业共建现代学徒制五年贯通班,形成较强的区域产业适配性。

3.2 发展进程中的突出矛盾

尽管五年制高职规模持续扩大,但制约其高质量发展问题也显而易见

1.课程贯通不足:部分五年制职业院校仅实现“形式一体化”,在课程体系上简单叠加中高职内容,缺乏基于能力阶梯的重构,存在“前三年中职课程浅、后两年高职课程陡升”的衔接

断崖。

2.治理思维滞后:部分五年制职业院校管理上沿袭中职或普高模式,教师评价侧重课时量而非技术革新,学生管理过度强调纪律约束而非自主发展。

3.资源保障薄弱:部分五年制职业院校财政拨款标准低于三年制高职院校,实训设备更新周期后期较慢,制约新技术教学实施。

4.评价机制错位:部分五年制职业院校过度依赖技能考证通过率等结果性指标,忽视学生从“初中毕业生”到“高技能人才”的素养增值评价。

4 黄炎培思想对五年制高职教育的实践启示

4.1 构建五育并举的育人体系:践行“手脑并用”思

1.德育铸魂:职业伦理与课程思政融合

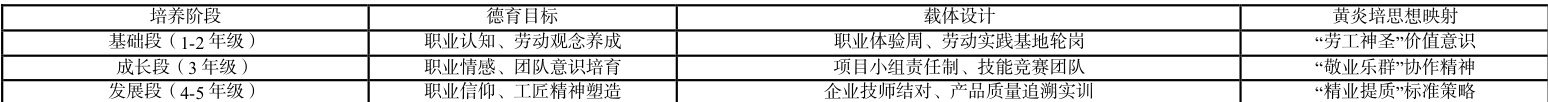

黄炎培“敬业乐群”思想启示五年制高职需构建分层、分阶段德育框架体系,如表2 所示。

(1)基础段(1-2 年级):通过“工匠故事会”“职业角色体验”等活动植入职业启蒙教育,结合劳动教育必修课培养劳动价值观。

(2)成长段(3 年级):建立项目分组和技能竞技活动,明确责任主体,培育团队合作意识、创新精神,促进职业情感塑造。

(3)发展段(4-5 年级):开设《工程伦理》《工匠精神专题》课程,将“精业、守信、协作”纳入专业课评价指标。

表2 五年制高职德育分段实施框架

2.智育与劳育协同:重构“做学合一”教学链

落实“手脑联合训练”理念,打破传统理论课与实践课的界限。

(1)课程体系重构:开发“基础技能→专项技能→综合创新”三级能力阶梯课程包,如无锡机电高职在数控专业推行“一年级钳工基础、二年级数控编程、三年级多轴加工、四五年级创新工坊”的能力递进体系。

(2)教学模式革新:全面推行“教室+车间双课堂”模式,专业课理论讲解与设备操作课时比达1:2,学生在学习PLC 原理后立即开展数控机床操作实训。如南京高等职业技术学校联合博世西门子共建BSH 项目实验班,这一设计直击黄炎培“实物教育优于文字教育”的主张。

4.2 深化产教融合:践行“社会化办学”理念

1.校企协同合作机制创新

黄炎培强调“办职业教育须问职业界”的社会化原则,将其植入五年制高职教育依然适用,深化校企协同合作机制。

(1)治理结构改革:建立由行业、企业、学校三方组成的专业建设委员会,企业享有课程开发投票权。如联合华为成立“华为专业学院”,企业导师参与制定5G 技术课程标准。

(2)培养过程共管:推行“淡入旺出”柔性教学安排,旅游专业在旺季赴景区实践(五一、国庆),淡季返校补理论,实现教学节奏与产业脉搏同步。

2.实践教学体系升级

针对五年制学生认知规律,构建“三段递进式”实践体系(1)认知实践(1-2 年级):通过企业参观、基础技能实训建立职业感知。

(2)专项实践(3-4 年级):以企业真实项目为载体,如汽修专业学生参与 4S 店发动机大修项目。

(3)创新实践(5 年级):进入企业技术部门参与工艺改进,如自动化产线调试,毕业设计真题真做率达 100% 。

4.3 创新治理与评价:激活平民教育生命力

1.多元治理机制构建

突破“中职管理思维”窠臼,需推进以下措施。

(1)治理主体拓展:吸纳行业组织、社区代表、家长委员会进入学校理事会,如常州刘国钧高职校理事会中企业代表占比达 40% 。

(2)师资结构优化:落实黄炎培“聘业界能工”主张,设置“技术教授”特聘岗,招聘企业退休高工担任实训导师,其薪酬单列财政预算。

2.增值性评价改革

建立与“使无业者有业,有业者乐业”契合的目标,积极构建多元评价体系。

(1)学生发展评价:构建涵盖技能成长、职业素养、创新能力的增值评价模型,追踪学生从入学到毕业的能力曲线,如山东部分职院开发“五维发展雷达图”。

(2)办学质量评价:将毕业生就业质量(岗位晋升率、薪资增幅)、企业满意度纳入评价指标,改变唯证书倾向。

5 结语

黄炎培职业教育思想作为植根中国大地的教育智慧,为破解五年制高职教育现实困境提供理论钥匙。在加快构建现代职业教育体系的关键时期,五年制高职需深入践行“手脑并用”的教学原则,通过五育融合课程体系重塑技术技能人才培养路径;落实“社会化办学”方针,依托政校行企协同机制破解产教融合深层次矛盾;弘扬“敬业乐群”职业伦理,以增值性评价引领人才全面发展。唯有如此,才能实现黄炎培所期望的“教育让生命更有价值,让社会更加美好”的愿景,为中华民族伟大复兴输送大批高素质工匠人才。

参考文献

[1]段辉,嵇杨,黄炎培劳动教育思想对现代职业教育的启示[J].河南教育.2023(10):26-27.

[2] 涂小丽. 黄炎培职业教育思想对现代高等职业教育发展的启示[J]. 职业教育.2023,22(23):21-23.

作者简介:陈育中(1981— ),男,汉族,江苏盐城人,正高级讲师,硕士。研究方向:黄炎培职业教育思想、高等职业教育。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)