“媒介化生存”理论下直播主体的双重劳动:屏幕表演与情感交付

蒲慧

四川电影电视学院教师

“媒介化生存”由 Andreas Hepp 提出,是指个体通过媒体进行自我建构、关系维系和经济生产的一种新的生存形态。在数字平台经济崛起背景下,中国涌现出大量依赖媒介生存的新劳动者群体,其中主播最具代表性。

据CNNIC《第53 次中国互联网络发展状况统计报告》(2024):

这表明,直播已不是边缘化副业,而成为一种主流生存方式,其劳动形态值得深入剖析。

二、屏幕表演:作为生产劳动的“可见劳动”

1. 高度程序化的视觉演出

“屏幕表演”是主播劳动最直观的部分,常表现为唱歌、跳舞、聊天、吃播等,属于平台内容生态的主要构成。表面看似自由轻松,实则是围绕平台热榜与算法进行的有组织生产。某快手头部游戏主播小 A 平均每天直播时间为 6 小时,其直播节奏被平台设定为:每 30 分钟一次“引导用户互动”每小时一次带货转场。这些构成主播KPI 体系的一部分。

2. 表演与收益挂钩的“劳动绩效据《抖音主播生态白皮书》(2023):

这意味着主播必须不断优化直播内容和表现形式,以博得用户关注和付费,最终达成收益目标。这种劳动关系高度依赖可视化表现和流量支持。

三、情感交付:作为再生产劳动的“隐性劳动”

情绪劳动是直播经济中最具张力的部分。主播不仅要“演”,更要“真诚”。

1. 数字亲密关系的营造

主播常通过昵称称呼、情感互动、私信回复等方式与观众建立“熟人化关系”。某抖音情感类女主播小Z 在受访时表示:“每天开播前,我要回复近100 条私信,记住粉丝的生日、家人、情绪状态……有时候感觉自己像个线上‘知心姐姐’。”

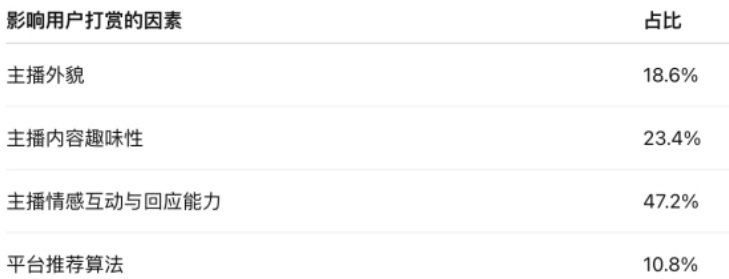

2. 数据支持情感劳动重要性

根据2023 年对500 名观众问卷调查(数据来源:中传数字劳动研究中心):

可见,主播的“情感交付”甚至比内容本身更能影响收入结构,成为核心竞争力。

四、平台案例分析

1.快手:熟人社交模式下的强情感劳动

快手强调社区感和“老铁文化”,主播通常与粉丝有更高的黏性和私域运营能力。据《快手主播23 年发展报告》:超过 68% 的快手主播维护多个私域社群;7

3%的主播发布“情绪动态”更新状态。

2.抖音:算法驱动下的高压内容生产

抖音的直播生态高度依赖短视频引流和算法推荐。主播需不断产出热门内容以维持曝光,情感劳动则通过平台策划活动结构化引导。某头部主播 2023 年直播共 289 次,平均单场互动量为 9.2 万次;但当停播三天后,流量骤降至 1/5,推荐权重被下调。

3.B 站:轻商业化下的“内容+社区”模式

B 站直播以知识类、陪伴类为主,相比抖音快手更具“亚文化社群”氛围。情感劳动体现为主播与“老粉”之间的长期信任关系。B 站主播小Q 是一名手工区UP 主,其2023 年直播次数仅73 次,但平均观看时长达56 分钟/人,打赏率高于平台平均1.6 倍。

五、制度与伦理出路:呼唤平台责任与劳动尊重

1. 平台责任机制:从流量逻辑到劳动保障的制度转型

当前大多数直播平台仍以“内容产出—数据流量—收益变现”为核心逻辑,将主播定位为“内容供应商”,而非劳动者。这种定位导致主播缺乏应有的劳动保护,面临长时间直播、收入波动大等问题。因此,平台应承担起对主播的劳动保障责任。

首先,应建立主播最低收入保障机制。平台可设立“基本收入兜底”政策,对于符合直播时间或质量标准的主播,在收益低于一定阈值时提供补贴,防止其因流量波动陷入断崖式下滑。其次,平台应针对主播高强度直播所导致的心理亚健康问题,设立专门的心理健康支持系统。此外,应强制执行“直播休息日”制度,避免主播陷入“无休直播”的困境。这些制度的建立是对主播人身与心理健康的尊重。

2. 公共话语改造

在主流社会语境中,“主播”这一职业仍常被视作“轻松挣钱”“靠脸吃饭”的代名词,公众忽视其背后所承担的长期、高压的劳动过程。这种认知偏差使主播群体难以获得社会尊重和阻碍其争取劳动权利。故,公共舆论环境的建设与话语改造迫在眉睫。

一方面,媒体与教育机构应通过公共传播内容的引导,更全面地呈现主播职业的工作流程、心理负担与职业风险。另一方面,应推动主流媒体对“数字劳动者”的合法性认可,将主播纳入“灵活就业”群体讨论范围,并强化其作为平台劳动者、信息时代内容工人的身份。

3. 主体自我修复

面对平台机制的不确定性与社会认知的偏见,主播个体不仅需要依赖制度外部改善,更应加强自我认知与自我组织的能力,构建职业发展的韧性与弹性。

首先,主播应积极参与到自组织建设中,如、内容创作者联盟、线上主播互助社区等。主播应摆脱对单一直播收入来源的依赖,探索多元化发展路径。此外,主播还应提升媒介素养与职业管理能力,增强对平台规训机制的理解与应对能力。

“媒介化生存”并非虚拟现实的浪漫想象,而是千千万万数字劳动者每天面对的真实挑战。在双重劳动结构中,主播作为“看得见的表演者”与“看不见的情绪承担者”,既活跃在数据流之上,也被平台机制所规训。如何在尊重其劳动价值的基础上,构建更加人性化、可持续的劳动体系,将是未来数字经济不可回避的重要课题。

[1]Hepp, A. (2013). Cultures of Mediatization. Polity Press.[2]Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. University of California Press.[3]Constable, N. (2009). The commodification of intimacy: Marriage, sex,and reproductive labor. Annual Review of Anthropology.[4]中国互联网络信息中心(CNNIC). (2024). 第53 次中国互联网络发展状况统计报告.[5]快手研究院. (2023). 《直播用户情感交互行为研究报告》.[6]周如南. (2021). 媒介化生存语境下的“打赏经济”逻辑. 《新闻与传播研究》, 6: 84–92.[7]沈志宏, 王卉. (2022). 直播劳动的媒介政治经济学考察. 《国际新闻界》,44(4): 75–93.[8]蔡霞. (2020). “颜值经济”下的主播劳动问题研究. 《现代传播》, 3: 91–96.[9]李晗. (2023). 直播主播的情绪劳动与身体规训. 《青年研究》, 4: 49–58.[10]Zhang, W., & Lin, C. A. (2020). Live streaming commerce and emotional labor in China. Journal of Interactive Marketing, 51, 37–50.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)