指向深度理解的数学教学设计与实施路径探索

杨治军

江苏省宿迁市泗洪县明德学校

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》中特别强调了要让学生在真实情境中理解知识,获得数学学习的直接经验。在数学课堂教学中,如果教师过分重视对知识的讲解而不去引领学生去理解,那么学生的数学理解力与思维力肯定就难以获得应有的提升,教学效果也就必定不佳,也难以实现理想的效果。为此,教师要能树立起新课程思想,以科学方法与有效的问题引领,促进学生真正去理解知识,经历数学知识的形成过程,领悟数学知识所蕴含的数学思想,不断提升数学核心素养。

一、数学理解的内涵

早在20 世纪中叶,英国著名数学家斯根普就对“数学理解”这一专有名词进行了研究,他认为数学理解绝非是虚无缥缈的,而是学习者的积极状态。从此,许多专家学者对于数学理解纷纷进行了研究,提出了不同的理解与认识。

数学理解既是学习目标,也是学习过程。在数学教学过程中,数学理解是连接学习者的主观认识与数学世界的桥梁。对于学生来说,理解是极为重要的基础,也是对数学知识探究学习的开始。在数学探索中,学生需要对数学知识的形成、内涵与外延、思想方法等进行全面深入地理解与领悟。

数学理解是一个循序渐进、层层推进的过程。小学生在数学学习中的理解可以分层划分为四个阶段:经验理解→表征理解→内涵理解→应用理解(如图1)。在经验理解阶段,教师需要调动学生的已有认知经验,促进学生借助于生活与学习经验,对数学知识形成初步理解认识,这种理解往往停留于知识表层。在表征理解阶段,教师需要带领学生走向数学探究活动,让学生经过数学观察、动手操作、思考发现,在直观感知中对数学知识建立表征。在内涵理解阶段,需要学生能够在经验理解与表征理解基础上,找寻到数学知识的内容组成,对分支知识形成逻辑关联,进而能够全面反映出数学知识的本质特征。

二、数学理解应在数学教学设计中体现在素养化课堂理念下,教师要能聚焦对学生的数学理解力培养,引领学生能

够在数学理解活动中实现多种学习能力提升,进而发展数学核心素养。一是经验理解,学生需要在生活情境下将新知进行理解;二是表征理解,学生需要通过多样感官去直观感知,捕获数学信息,提取关键内容,进行概括与总结;三是内涵理解,针对所探索到数学知识的内容组成,进行逻辑性、结构化分析,形成知识网络;四是应用理解,将新知进行迁移,创新方法。

基于上述分析,教师需要为学生创设好学习情境,搭建好自主探究平台,加强对学生的导学引领,强化对数学知识的应用与创新。

三、指向数学深度学习的教学设计与实施数学理解是学生对数学知识学习的开始,同时又能自成为一个系统化的学习

过程。在理解学习过程中,教师要能从学生的理解层次进行教学活动设计,建构好探究学习的有序路径。以下就是教师通过对“平行四边形的面积计算”教学设计为例,依据四个理解层次进行活动设计。

(一)创设情境:激活经验理解

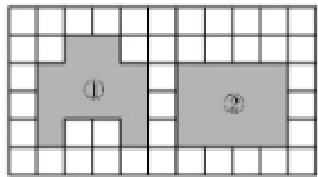

1.呈现主题图1:

(1)这两个图形相等吗?

生 1:感觉①的面积大。

生2:感觉一样大。

(2)可以用什么方法比较?

生1:可以数一数格子,格式多的面积就大。

师:还有其它办法吗?

生 2:把图 ① 上面凸出的 2 个格子向下平移到凹进去的部分,发现图 ① 与图 ② 的面积一样大。

师:你为什么要将它转化成一个长方形呢?

生1:因为我们已经会求长方形的面积呀!

教师引发学生借助经验来进行猜想结果,启迪学生采用多样的方法来解决问题,发散学生的数学思维。同时,通过导学问题引领,激活学生的已有经验,形成初步的经验理解,为探究学习作下铺垫。

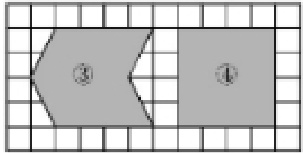

2.呈现主题图2:

师:怎么比较两个图形的大小?

生:将左边图形转化成正方形。

师:为什么不去数方格了?

生:左图里不是整格数,不好数哦。还是平移的方法更好!

教师激发激起学生去观察、发现,抓住了数学中的变与不变,感悟转化思想方法的优势。

(二)提取概括:生成表征理解

自主探究学习,需要教师去积极引导,鼓励他们去大胆想象、动手操作、尝试分析与积极创新,培育数学发散思维,感受数学学习的无限乐趣。

1.呈现平行四边形师:这是什么形状?

生:平行四边。

师:你有什么好办法求出它的面积呢?

生1:可以转化成学习过的图形生2:可以转化成长方形。

师:怎么转化?同桌学生可以交流一下,然后自己动手画一画,或者用纸剪一剪、拼一拼。

教师鼓励学生自己去想出办法,解决问题。通过对方法的思考、问题的交流,获得数学问题解决的良策。

师:为什么要沿着平行四边形的高剪下一个部分呢?如果不是沿着高剪下呢?学生动手试着剪一剪,拼一拼。

生:沿着高剪下的部分才能与剩下的拼成长方形,否则拼不成长方形。

教师提出关键问题,引发学生自己去尝试操作、分析思考,对于解决问题的方法形成表征理解,即:沿着平行四边形的高剪下一部分,将平行四边形转化为长方形。

(三)经历理性思考,形成内涵理解师:经过自己动手操作,相互交流,你们发现了什么?

生1:转化后的长方形与原来平行四边形面积是相等的。

师:为什么面积相等?

生2:面积没有多,也没师:你还有什么发现呢?

生 3:转化后的长方形的长与平行四边形的底相同,转化后的长方形的宽与平行四边形的高相同。

师:现在你知道平行四边的面积是如何计算的了吗?

生4:平行四边形的面积=底×高师:为什么这么计算?

生:因为长方形的面积=长×宽啊!

由此可见,教师在学生探索长方形的面积计算方法中不仅引发了学生进行思辨理解,也

聚焦了知识理解的起点与落脚点,让数学知识的形成有始有终,形成导学闭环。

(用字母表示平行四边形面积公式,略)

(四)知识迁移,形成应用理解

呈现即时练习:

(1)一张平行四边桌子,底是40 分米,高是60 分米,它的面积是多少平方分米?(2)将一个平行四边形木框拉成了长方形,什么发生了变化,什么没有变化?自己动手做一做、拉一拉。

借助于第(1)小题,让学生利用计算公式来进行知识应用,实现知识巩固与内化。通过第(2)小题,让学生能够从辩证的角度来思考数学问题,促进学生对知识理解形成深刻认知,同时也能培养好学生的数学辩证思考能力。

总而言之,在素养化课堂建构中,教师要能重视对学生的数学理解力培养,聚焦数学概念、数学公式等,通过循序渐进的导学引领,让学生逐渐走进数学学习深处,实现对数学知识的本质认识。与此同时,在理解活动过程中,培养好学生的数学观察能力、数学表达能力与思考应用能力,让他们能够获得丰富的数学思想方法,为今后的数学学习奠定好坚实的基础。

参考文献:

[1]教育部.义务教育数学课程标准(2022)[S].北京师范大学出版社,2022.

[2]核心素养统领的数学教育:《义务教育数学课程标准(2022 年版)》修订的理念与要点[J].史宁中.小学教学(数学版),2022(Z1):4-12.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)