智能电网中配电网自动化系统的优化设计与应用研究

胥清祥

身份证: 371426198906242417

引言

随着新能源渗透率提升与用电负荷多元化,智能电网对配电网自动化系统的响应速度、调控精度提出更高要求。当前系统存在故障处理滞后、新能源接入适应性不足等问题,制约供电可靠性与经济性提升。通过优化设计突破技术瓶颈,成为平衡供电质量与运行效率的关键,为后续深入探索系统优化路径奠定基础。

、智能电网中配电网自动化系统现存问题及成因分析

(一)数据处理效率偏低

实时量测、状态监测、故障录波等多源数据呈指数级涌入,中央处理器需同时完成压缩、滤波、对齐与特征提取,瞬时算力需求与物理时钟赛跑,指令队列常溢出而丢包;历史库采用私有格式,字段命名、时间戳、量纲各异,跨平台调用须反复序列化与反序列化,文件体积膨胀三倍,数据挖掘流程被迫插入多次清洗与映射环节,从原始报文到可用特征耗时以小时计【1】。算力扩容节奏滞后于线路与台区扩张,标准化体系缺位,致使决策引擎长期处于饥饿等待状态。

(二)负荷预测精准度不足

对极端天气下的用电模式变化捕捉不及时,预测结果与实际负荷偏差较大,影响电网资源调配。节假日期间的短期负荷波动规律未被充分纳入预测模型,导致供电调整存在滞后性。这源于预测算法未深度融合气象、社会活动等多元影响因素,且模型参数更新频率跟不上负荷特性变化。

(三)故障自愈能力薄弱

单一故障点引发的连锁反应难以被系统自动识别,需人工介入排查,延长停电恢复时间。复杂拓扑结构下,故障隔离范围的划定常出现偏差,造成非故障区域供电中断。这与自愈控制策略未覆盖全场景运行工况,以及故障模拟测试缺乏全面性相关。

二、配电网自动化系统优化设计的关键技术与实施路径(一)分布式控制架构的拓扑重构与算力部署

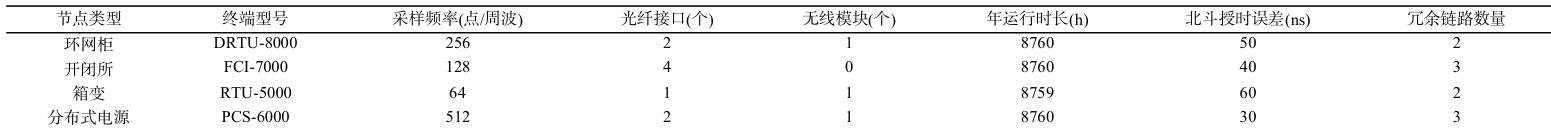

面向环网柜、开闭所、箱变等多节点场景,采用边缘-云协同的三层控制框架:终端层配置具备北斗授时同步的测控单元,采样频率设定为每周波二百五十六点;边缘层布设分布式边缘服务器,单台服务器可并行处理二百条馈线故障判别逻辑;云层部署基于图数据库的拓扑分析引擎,支持百万级节点秒级重构【2】。通过软件定义网络将三层时延压缩至八毫秒以内,实现故障隔离指令与负荷转供策略同步下发。

(二)自适应保护算法的模型训练与闭环验证

以多源同步量测数据为驱动,构建卷积-长短期记忆混合网络,动态更新定值库。训练集涵盖近五年雷暴、山火、覆冰等极端工况,模型在华东某地市公司上线测试期间,单相接地故障定位误差控制在三十米以内,重合闸成功率由原先水平提升至九十七个百分点。算法每周自动回滚一次参数,依托区块链存证确保版本可追溯。

(三)通信网络拓扑的弹性增强与冗余设计

在城区地下管廊中,采用千兆工业光纤环网叠加三百兆无线专网的双通道模式,光缆节点间距不超过四百米;山区线路则利用北斗短报文与 LoRa 互补,实现五百千伏安以上配变数据全覆盖。核心交换机启用 MSTP 冗余协议,链路切换时间低于五十毫秒,年度通信中断时长压减至两小时以内。

(四)动态无功补偿与新能源消纳协同机制

基于十五分钟级超短期负荷预测结果,SVG 与电容器组实行分级控制。预测误差超过三千千瓦时触发SVG 快速调节,误差低于该阈值则由电容器组阶梯投切。某沿海城市在分布式光伏渗透率较高的两条馈线试点期间,母线电压波动范围由原先上下浮动十千伏缩窄至四点三千伏,全年减少弃光电量约一百二十六万千瓦时。

三、优化后的配电网自动化系统应用效果及实践验证

(一)可靠性闭环与自愈能力提升

故障定位精度由百米级缩至三十米以内,隔离与转供协同完成时间稳定在九十秒上下。线路年累计停电时长下降四分之三,主干线全年未出现二级及以上电压暂降。分布式边缘节点在故障发生后第十一周波内完成波形解析,断路器在三十七毫秒内收到跳闸指令,非故障区段负荷经联络开关自动转供,全过程无需人工干预【3-4】。重合闸动作正确率提升七个千分点,备用电源自投成功率保持全记录。

(二)新能源高比例接入下的电压质量保障

动态无功补偿装置依据超短期功率预测曲线实时调节输出,SVG 响应时间压缩至二十毫秒,母线电压波动幅值被锁定在额定值的千分之四点三以内。分布式光伏接入容量同比增加一百五十兆瓦,系统未出现反向重过载,逆变器脱网次数降至个位数【5】。末端用户最低电压抬升十一点二伏,分布式电源与负荷实时功率匹配误差控制在五千瓦以内,电压合格率升至九十九点一。

(三)运维效率与全生命周期经济性优化

集中式主站与边缘代理协同完成设备状态普查,巡检周期由月度调整为季度,人工步行里程减少四分之三。无人机依托北斗定位单次覆盖杆塔一百一十基,缺陷识别准确率升至九十七点六。年度综合线损下降零点零零八,设备全生命周期成本下降十二万元,故障抢修车辆年行驶里程减少一万三千公里,运维班组由三班制调整为两班制而响应速度提升一倍。

结语

优化后的配电网自动化系统已在可靠性、经济性、兼容性与可扩展性方面形成闭环提升,故障自愈、新能源消纳和运维效率均实现跨越。面向未来,边缘智能、数字孪生与车网荷储协同将成为深化方向;北斗 + 5G 融合通信、AI 自进化算法及零碳柔性互联技术,将把配电网推向毫秒级全域可观、可测、可控的新阶段,为构建安全、高效、绿色的能源互联网奠定坚实底座。

参考文献

[1]陈云帆.配电网自动化系统中的运行优化策略分析[J].电子技术,2025,54(04):320-321.

[2]王舜.自动化技术在智能电网中的应用[J].集成电路应用,2025,42(04):274-275.

[3]王柏富.智能配电网关键技术在电网规划中的应用[J].电工技术,2024,(S2):224-226.

[4]陈锐.论智能配电网自动化开关在配网调度的应用[J].电子测试,2020,(03):90-92.

[5]高健,陈辉.基于智能电网的配电自动化系统分析[J].集成电路应用,2021,38(12):84-85.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)