针对性康复护理应用于神经内科卒中偏瘫患者中的效果分析

杨青

溧阳市人民医院神经内科 江苏溧阳 213300

卒中(脑卒中)是神经内科一种常见的病症,主要因脑部血液供应中断或出血引起,偏瘫是卒中的一种常见并发症,指的是身体一侧的肌肉力量减弱或丧失的状态,使得该侧肢体无力或完全失去运动能力,严重影响日常生活和活动[1]。对于卒中偏瘫患者来说,积极治疗非常重要,治疗期间的护理干预同样重要。但常规护理仅仅关注患者治疗当下的干预,且干预措施主要是监测患者的生理指标、遵医嘱为患者输液等,无法发挥有效的促进患者肢体功能康复的价值。基于此,本次研究提出增加针对性康复护理措施,对这一方面措施的应用效果进行分析,详细如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择本院神经内科 2023 年 5 月-2024 年 5 月收治的卒中偏瘫患者,共计 68 例被纳入研究。采用随机数字表法分组,设置对照组和研究组两组,分入两组中的患者数量均为 34 例。对照组中,有男性 20 例,女性 14 例,年龄 45-73 岁,平均( 60.26±2.35 )岁;研究组中,有男性 19 例,女性 15例,年龄 45-74 岁,平均( 60.31±2.37 )岁。利用统计软件分析两组上述资料数据,显示差异均无意义( P>0.05 ),有可比性。

1.2 方法

对照组:治疗期间,接受常规护理。护理人员主要做好对患者的生命体征监测、输液治疗工作。

研究组:除常规护理外,还接受针对性康复护理。(1)关节康复训练。关节康复训练从健侧开始,逐步增强神经肌肉的协调性,为后续患侧的训练打下基础。训练的顺序通常为肩关节——肘关节——腕关节——手指关节,肩关节是上肢活动的核心,训练内容包括屈伸、外展、外旋等动作,用以增强肩部的灵活性和力量;在肩关节训练后,转向肘关节,主要训练屈伸动作,帮助恢复肘部的功能;腕关节的训练包括屈伸和旋转,提升手腕的灵活性;手指关节的训练是为了恢复精细运动能力,训练方法包括握拳、伸展等。在完成上半身训练后,逐步转向下半身,先进行髋关节训练,练习屈伸、外展等动作,促进下肢力量和灵活性的恢复,后续逐步进行膝关节、踝关节的训练,促进下肢整体功能的恢复。护理人员对患者进行具体的训练方法指导,并加强对患者的监督,使其能够规范训练。(2)体位变换训练。不同的日常生活活动需要不同的体位,因而护理人员需要指导患者进行不同体位的变换练习,包括卧位、坐位、站位等多种体位。比如在卧位状态下,进行左右侧的翻身练习;坐位练习时,先使用软枕或者通过抬高床头的方式辅助,待患者逐步适应之后让其慢慢练习自主坐起;在患者的肢体有了足够的力量后,慢慢引导其下床练习站立、行走等。(3)心理康复护理。偏瘫患者因身体活动受限,容易产生焦躁和抑郁等负面情绪,这些情绪如果得不到缓解或释放,对其康复非常不利。因此,护理人员有必要做好对患者的心理干预和指导。鼓励患者表达内心的感受和想法,护理人员耐心倾听,给予他们情感上的支持,使他们感受到被重视和理解;告知患者保持良好的情绪状态对于疾病治疗和康复的重要性,并教给患者有效的调节情绪的方法,提高患者的情绪调控意识和能力;对于患者康复过程中所做出的努力和取得的进步给予积极的反馈,提升他们康复的信心。

1.3 观察指标

(1)护理干预后患者的肢体运动功能情况。以 Fugl-Meyer 量表评估,有上肢功能和下肢功能之分,评分越高,为肢体运动功能越好。(2)患者对护理工作的满意度。以自制问卷调查,有非常满意、满意、不满意之分,满意度为非常满意率和满意率之和。

1.4 统计学方法

使用 SPSS 25.0 分析数据,计量数据、计数数据分别以(  )、 (n% )表示,分别行 t 检验、 χ2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

)、 (n% )表示,分别行 t 检验、 χ2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

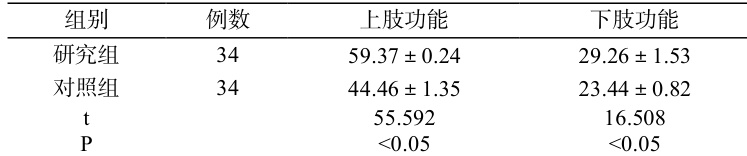

2.1 两组护理干预后肢体运动功能评分比较

见表 1。

表 1 两组护理干预后肢体运动功能评分比较(  ,分)

,分)

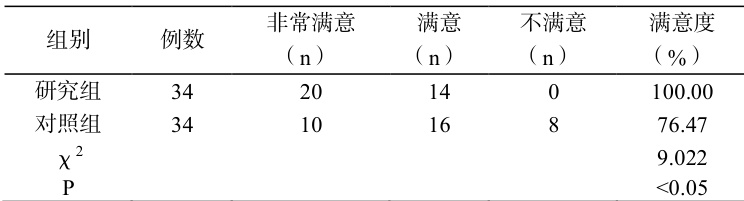

2.2 两组对护理工作的满意度比较

见表 2。

表 2 两组对护理工作的满意度比较

3 讨论

神经内科所收治的卒中偏瘫患者非常多,对于这类患者来说,在积极治疗的同时,护理干预和指导也至关重要,常规护理虽然能够满足患者的基本需求,但往往缺乏针对性的康复指导,导致患者的康复效果不理想[2]。研究发现,在常规护理基础上,增加对此类患者的针对性康复护理措施,做好对患者的关节康复训练指导、体位变换训练指导、心理康复指导对其肢体运动功能的康复具有重要意义,且能够有效提升其对护理工作的满意度。因此,神经内科应进一步推广和完善针对性康复护理,为卒中偏瘫患者的康复提供更为有力的支持。

参考文献:

[1]金美月.康复护理在神经内科脑卒中偏瘫患者中的应用效果[J].东方药膳,2021(2):155.

[2]赵楠.康复护理在神经内科脑卒中偏瘫患者中的应用效果[J].中国保健营养,2021(28):134.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)