“非遗”活化视域下戏曲灯光程式化重构探索

刘毓

湖南省祁剧传承保护中心 422000

关键词:“非遗”活化;戏曲灯光;程式化重构;汉剧《我娘是片钥匙》;数字技术应用

在全球“非遗”保护与活化背景下,中国传统戏曲面临传承困境与机遇。据联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》统计,中国戏曲类“非遗”项目占 15% ,但348 个剧种存在传承断层风险。以汉剧为例,其高腔表演体系依赖程式化动作与声腔规范,但是在现代化进程中遭遇观众代际断层、表演形式固化等问题的危机。数字技术革新为戏曲“非遗”活化提供了新路径,智能灯光、虚拟现实等技术正重构戏曲的舞台表达,形成“程式基因”与“技术创新”的双重属性。

戏曲灯光作为“非遗”载体,其程式化用光逻辑承载着戏曲的审美基因。LED 矩阵、全息投影等技术的介入,使灯光从辅助工具升级为叙事主体,成为连接传统程式与现代审美的纽带。以汉剧《我娘是片钥匙》为例,疯娘形象的塑造需通过灯光的虚实转换外化其精神异化过程,声腔重构也依赖灯光节奏与演员表演的精准配合,这一案例揭示了“非遗”活化需兼顾传统内核与技术创新。

灯光团队深度参与汉剧《我娘是片钥匙》创作过程,记录灯光设计与表演互动的实时数据;结合案例分析,拆解剧中“疯娘独舞”“母子诀别”等场景的灯光程式元素与重构逻辑;引入跨学科视角,融合戏剧学、非遗学、数字媒体技术的构建分析框架。在理论层面,提出“程式基因数字化转译”模型;在实践层面,以《我娘是片钥匙》为样本,验证“虚实光效+声腔重构”的复合创作路径;方法论层面上,构建“田野观察—技术解构—美学重构”的三层研究范式,为“非遗”数字化提供可复制方法。通过理论与实践的两方面互动,旨在为戏曲“非遗”的当代转化,提供兼具学术价值与实践指导意义的解决方案。

一、戏曲灯光程式化的理论体系

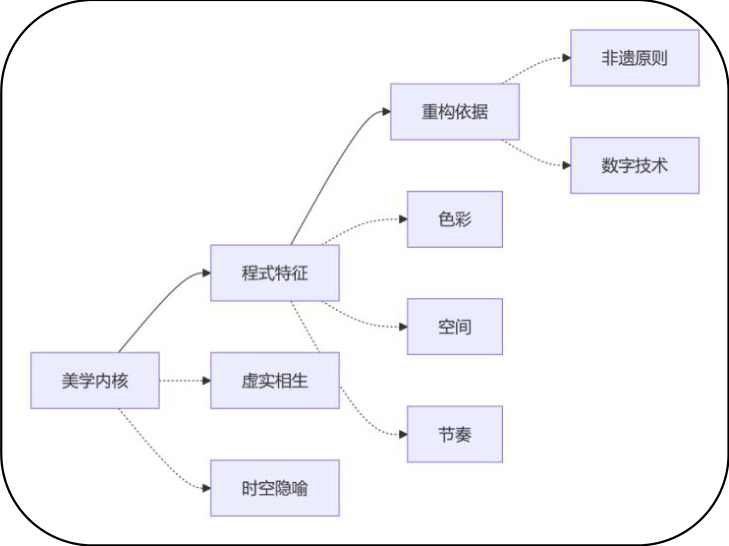

戏曲灯光程式化是传统戏曲舞台上独特的美学表达,包含着丰富的美学内核和程式特点,重新塑造了戏曲舞台的空间美学。汉剧《我娘是片钥匙》的灯光设计正是基于这一理论体系,通过深入挖掘和转化传统曲灯光的程式元素,实现了传统戏曲美学与现代舞台技术的有机结合,为该剧的舞台呈现提供了坚实的理论支撑和创新的视觉表达。

(一)戏曲程式的美学内核

中国戏曲程式的美学内核是以“虚实相生”为根基,通过极简的舞台装置(如一桌二椅)构建多重的象征空间,其本质是传统哲学“意象”思维的视觉延伸。一桌可象征山岳、公案,二椅能代表朝堂、床榻,其具体含义,通过演员程式化动作与灯光的虚实处理共同配合完成。例如《三岔口》中,全亮舞台通过演员肢体动作展示在漆黑环境中的搏斗,灯光以“计白当黑”的均匀布光实现“无光环境”的真实感。时空转换依赖灯光的程式化引导,追光定位划定表演焦点区域,如老生出场时缓升光区突出“捋髯”动作,光色突变暗示着时空跳跃,这种“以光塑时”的手法将物理舞台空间转化为心理时空,与西方戏剧的写实布景形成鲜明对比。

(二)传统戏曲灯光程式特征

传统戏曲灯光程式形成严密的体系化规范,色彩程式遵循行当分工,生角以暖白光凸显儒雅,如《空城计》诸葛亮鹤氅需冷白光提亮刺绣纹样;旦角用粉、黄光强化柔美,头饰侧光突出珠翠反光;净角以红、黑光强化性格,如包拯黑脸需低角度顶光强化轮廓;丑角则通过绿、蓝光制造滑稽,如《七品芝麻官》唐成出场配频闪光效。其用光体系在马彦祥《清末之上海戏剧》中提到,灯彩戏创始于同治初年,其先不过是昆曲班中偶一演之,后来逐渐流行。黄式权在《淞南梦影录》中也描述了灯彩戏的盛况,称其“红氍乍展,光分月殿之辉,紫玉横吹,新试霓裳之曲”,记载的戏班用色传统。其二是空间程式通过“三灯定位法”构建秩序,顶光象征天庭(如《西游记》孙悟空出场光圈),侧光强化肢体张力(武打场面45°侧光突出兵器反光),脚光消除面部阴影(旦角近景需脚光与面光1:2 光比),光区划分严格遵循“一桌二椅”布局(如《二进宫》三宫太后光区等距对称)。还有节奏程式与锣鼓点深度绑定,急急风锣鼓配合频闪光效实现战场转场(如《挑滑车》),演员唱腔顿挫处采用0.5 秒黑场营造气口(如《锁麟囊》薛湘灵独白);丑角插科打诨时以2Hz 频闪强化喜剧效果,形成声光同步的审美范式。

(三)程式化重构的理论依据

“非遗”活化的“创造性转化”原则为程式重构提供方法论支撑,联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》强调“社区参与”与“创新表达”,要求基因保留、语境适配、功能拓展。数字技术带来解构可能,LED矩阵通过16bit 色深还原传统色纸光谱,动作捕捉将程式动作转化为光效参数、交互系统引入观众手机灯光参与叙事。但需警惕技术异化风险,过度动态光效可能破坏程式美学的时间沉淀感。业内多位灯光设计师的实践表明,灯光重构需以演员表演为核心,在尊重戏曲写意精神前提下,通过智能编程实现“光随人动”的诗意表达。

戏曲程式的美学内核示意图

二、汉剧《我娘是片钥匙》的灯光程式化重构实践

汉剧《我娘是片钥匙》的灯光创作,以“传统程式活化”为核心理念,试图通过虚实交织的光影叙事,诠释“疯娘”这一角色在时代裂变中的精神困境与人性光辉。尽管受限于当时创作的资金、设备与技术条件(如预算不足、便携性要求、智能系统硬件要求)等现实约束,有些项目没有实现,但灯光团队仍以系统性思维构建了“程式符号提取—数字技术转译—基层场景适配”的完整构思框架。这一实践既是对汉剧程式美学的当代诠释(如“矮子步”光影强化、“耍素珠”动态捕捉),亦是对戏曲灯光从“写意留白”向“心理外化”转译的突破性尝试。

(一)剧目背景与创作诉求

《我娘是片钥匙》改编自武汉作家王恒绩小说《疯娘》,以改革开放40 年为背景,通过患有精神疾病的母亲马含玉的视角,展现农村社会变迁与人性救赎。剧中“疯娘”形象具有双重戏剧张力:一个是我们看到了传统丑角表演的程式突破,疯娘的肢体语言融合汉剧丑角“矮子步”“耍素珠”等程式动作,如第五场中钥匙项链的抛接,同时需表现间歇性精神错乱状态下的非理性行为;另一个是现代心理剧的情感深化,通过疯娘与残障丈夫“老憨”、儿子“小树”的情感纠葛,外化精神疾病患者的认知异化,要求灯光设计突破传统戏曲的“写意留白”,实现心理外化的视觉转译。由于基层惠民演出的技术限制,体现在成本控制上,因单场演出预算限制,需采用低成本灯具(如国产 LED 帕灯)与手工装置结合方案;走出剧场到外面演出,需要设备具有便携性,舞台搭建需适应乡村临时场地,灯光系统需模块化拆装;还要保证供电稳定性,因为农村电网波动可能影响智能灯具运行,需设计冗余电路与手动备份系统等。

(二)程式元素的数字化转译

传统光效的保留与创新通过混合技术实现文化基因的跨媒介存续。灯光团队采用24 通道LED 染色灯(CRI⩾95 ),借助 Wysiwyg 软件预编程模拟传统追光塑形功能,在第二场“疯娘抚儿”场景中,30°侧光以2200K色温还原油灯光晕,并叠加 10%噪波模拟烛火闪烁,既保留了农耕时代舞台照明的原始质感,又通过数字化参数实现精准复现。我们曾试想过高腔表演的声光对应突破传统范式,由汉剧名角彭玲扮演的疯娘在第三场演唱《思儿调》时,我们设想过用DMX512 控制的 200W COB 冷光源(色温6500K)以振幅调制技术同步音高变化,光强随唱腔起伏波动±15%动态范围,形成  光同频共振”的沉浸式体验(未能实现);程式符号的现代表达拓展了“非遗”转译维度,将数字投影将“波涛”“云雾”、“树林”等图像投向天幕,通过动态变形与光影叠加,构建出象征体系,“波涛”通过变色和以流体算法模拟江河水纹,隐喻疯娘被命运洪流裹挟的精神困境;还有第七场中“摘桃坠崖”段落桃树使用定点光并光圈缩放,辅以1-5Hz 可调频闪灯强化眩晕感;从第三场开始到结尾的多个场景,舞台背景通过 DMX512 控制的电脑摇头灯系统投射动态树叶光晕,结合HSV 色彩空间算法实现色相环的渐进式演变(从嫩绿#90EE90 到墨绿#006400),构建出“生命树”视觉符号。这种虚实相生的灯光叙事,形成“小树”的空间叙事与精神成长的同构关系,有效提升了观众的情感共鸣和视觉体验。

光同频共振”的沉浸式体验(未能实现);程式符号的现代表达拓展了“非遗”转译维度,将数字投影将“波涛”“云雾”、“树林”等图像投向天幕,通过动态变形与光影叠加,构建出象征体系,“波涛”通过变色和以流体算法模拟江河水纹,隐喻疯娘被命运洪流裹挟的精神困境;还有第七场中“摘桃坠崖”段落桃树使用定点光并光圈缩放,辅以1-5Hz 可调频闪灯强化眩晕感;从第三场开始到结尾的多个场景,舞台背景通过 DMX512 控制的电脑摇头灯系统投射动态树叶光晕,结合HSV 色彩空间算法实现色相环的渐进式演变(从嫩绿#90EE90 到墨绿#006400),构建出“生命树”视觉符号。这种虚实相生的灯光叙事,形成“小树”的空间叙事与精神成长的同构关系,有效提升了观众的情感共鸣和视觉体验。

(三)技术重构的实践路径

低技术解决方案与智能系统的融合破解了基层演出的适配难题。在第八场中,80 个LED 灯珠嵌入一人高的“地球”图像从下场门推出,通过LoRa 无线组网实现群体调光,ZigBee 控制器统一调节亮度,单灯故障不影响系统运行,成本较全智能方案降低;Kinect V2 传感器捕捉演员“疯癫步态”(小碎步、甩臂),Unity 引擎实时生成灯光路径,如“疯娘寻子”段落轨迹触发地面LED 灯带渐次点亮,形成“光之足迹”的交互叙事(项目设想未能实现)。模块化设计构建了可扩展的技术框架,基于CAN 总线的分布式灯光节点(间距≤3m)集成RGBW四通道 LED 与声音传感器,如在第五场“母子交心”场景中演员声带振动触发邻近节点光色渐变(R→B 渐变时间1.2s),实现“声控光效”的沉浸体验(项目未能实现);Arduino 监测系统实时检测灯具温度(阈值75℃)与电压波动 Ξ(Λ± 10%预警),异常时自动切换备用DMX 通道或启动手动调光面板,确保偏远地区演出的技术可靠性。演出数据显示,总体方案在强光环境下投影可视度对比度仅1:50,暴露出抗环境光材料的研发需求,但已验证“传统程式—数字转译—基层适配”模型的可行性,其模块化架构已被省内一些院团认可,如可削减 60% 布景运输成本等。

三、结论与展望

汉剧《我娘是片钥匙》灯光重构实践证实,程式化重构是戏曲灯光“非遗”活化的有效解决方案,其价值在于构建传统程式基因与数字技术转译的协同机制。实践表明,“程式解码——数字转译——场景适配”的三阶模型可实现传统表演程式的数字化存续,如数字投影、声光同频等创新应用,同时验证了“技术赋能不等于传统背离”的逻辑。动态投影、DMX512 控制、数码电脑摇头灯等技术介入时,通过声腔韵律的振幅调制、程式动作的轨迹复现等转译策略,确保技术创新服务于美学表达,而非替代性消解。这种技术介入构成“非遗”活化的辩证路径,既需数字技术解构重组程式元素,又依赖传统审美约束技术应用。

未来研究可探索人工智能在程式元素生成中的应用,如利用机器学习分析传统戏剧行当的身段谱和脸谱图样,训练算法生成适配不同剧目情绪的灯光动态模板,降低成本并提供数据化参考。应用层面,戏曲灯光设计可与文旅产业深度融合,例如在“非遗”展演中嵌入交互式光影装置,让观众通过手势触发剧情光效,变 "X 看”为“参与”。正如《我娘是片钥匙》中疯娘的那句唱词:“钥匙转动的是锁,转不过去的,是心里那盏灯”。技术应当成为点亮传统之光的“钥匙”,而非遮蔽人性温度的“铁栏”。未来需始终铭记,“非遗”活化的终极目标不是用代码复刻程式的形,而是以创新延续精神的魂!

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)