浅析对小学语文作业设计的思考与探究

蔡云杰

兰溪市游埠镇中心小学 321100

一、课前启智,以预学作业为导向

(一)基于字词基础,定位预学核心难点

识字能力的培养是小学低段教学的核心。然而,常规教学存在流程固化现象:教师导入课题后,通常会将课文涉及的词语进行集中展示,让学生机械认读。这种线性推进方式不仅造成课堂时间损耗,更导致教学效能弱化。对此,笔者尝试通过教学环节重构实施改进——在课前预学阶段系统设计梯度化认读任务,将机械识记转化为认知建构过程。课前,笔者设计了这样的预学作业:请认真读一读以下词语,圈出自己觉得难读难懂的词语。

例如,统编版六年级上册《少年闰土》这一课,由于文章年代久远,语言表达和现在有很大不同,从学生的预学作业来看,有些词语学生难理解,笔者分层设计了有针对性的作业:

1.下面的这组词语我们不理解,是因为它们和现在的说法不一样。请把上下两行意思一样的词语连起来,连完你就理解了。

弶 毡帽 竹匾 秕谷帽子 抓捕的工具 竹筛子 瘪谷子

2.请把下面的这组词语“值年、日里”放回文中,尝试理解它们的意思。比如“日里”,联系下文“晚上我和我爹管西瓜,你也去”,我们可以大胆猜测“日里”应该是“白天”的意思。

通过预学作业,捕捉到学生学习的起点,找到合适的教学切入点,直击学生的难点,课堂教学就会更高效[1]。

(二)立足要素整合,在预学中聚焦重点

双线组合是统编版语文教材的突出特色,预学任务设计需以单元语文要素为核心导向。例如,三年级上册第一单元的阅读要素是“阅读时,关注有新鲜感的词语和句子”。笔者在教学《大青树下的小学》时设计了这样的预学作业:这是一所特别的学校,课文里出现了一些让我们陌生的词句。请认真朗读课文,圈出这样的词句。笔者整理了学生的完成情况,具体如下:

傣族 景颇族 阿昌族 德昂族(45%的学生圈画了这些词语)

坪坝 边疆 绒球花 太阳花 凤尾竹(40%的学生圈画了这些词语)

摔跤 跳孔雀舞(5%的学生圈画了这些词语)

早晨,从山坡上,从坪坝里,从一条条开着绒球花和太阳花的小路上,走来了许多小学生,有汉族的,有傣族的,有景颇族的,还有阿昌族和德昂族的。(21%的学生圈画了这一句)

同学们向在校园里欢唱的小鸟打招呼,向敬爱的老师问好,向高高飘扬的国旗敬礼。(22%的学生圈画了这一句)

根据学生圈画的内容,笔者将教学重点落在“聚焦学生特别,了解表示陌生事物的新鲜词——聚焦环境特别,体会生动语言的新鲜感——聚焦上课的旁听者特别—聚焦下课的活动特别”,效果甚好。

二、课中提质,以辅学作业为支架

作业设计要立足学生需求,将作业转化为学习支架,推动课堂教学,开展个性化阅读,在语言积累与表达实践中逐步实现深度学习。

(一)运用形象化工具,理清文本结构脉络

基于“学思结合”理念,教师可设计图示化作业将思维过程可视化。通过搭建认知节点网络,帮助学生形成结构化思维模式。例如,四年级下册第五单元的阅读要素是“了解课文按一定顺序写景物的方法”。在教学《记金华的双龙洞》一课时,借助课文插图,可设计这样的”图示化”作业(见《作业本》第 57 页第 3 题)。

用上形象化的简图,图文对照,聚焦课文的主要内容,帮助学生了解作者的游览顺序,从而知道这篇课文是按一定的顺序写的。

(二)借助表格化设计,深化人文主题理解

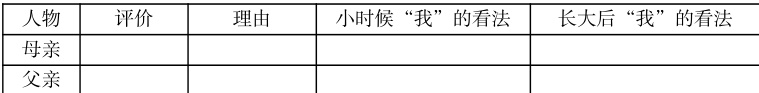

统编版教材,每个单元的课文都有相对应的单元人文主题,体现语文课程的人文性特点。笔者通过“表格式”作业,凸显人文主题。例如,五年级上册第五单元的《“精彩极了”和“糟糕透了”》一课,可设计这样的作业作为教学的支架,展开教学,辅助学生学习:

面对“童年写诗”这件事,父母评价有什么不同,“我”的反应怎样呢?请在文中找到相关句子填写下表。

在学生完成表格填写后,笔者组织学生对比表格内容,找出父母关爱方式的相同点和不同点。理解文中独特的父爱表达既是本课重点也是难点,而体会父母不同形式的亲情正是文章的核心主题。

(三)通过选择型任务,突破复杂语句解析

统编小学语文教材的选篇蕴含丰富的经典语料资源。运用这些优质文本,再借助“选择式”作业,不仅能与阅读指导形成教学闭环,更能助力学生实现语言素材的有效积淀。例如,在教学三年级下册第六单元《肥皂泡》时,有一句难理解的句子“有时吹得太大了,扇得太急了,这脆薄的球,会扯成长圆的形式,颤巍巍的,光影零乱”。为了帮助学生体会“扯”“颤巍巍”这两个词语,笔者设计了“选择式”作业:

1.查字典,句中“扯”的意思是( )。(填序号)

2.联系上下文,“颤巍巍”的意思是( )。(填序号(1)肥皂泡被扯成长圆形,泡泡轻微地颤动,好像一不小心就要破裂时的(2)因吹得太大、扇得太急而成的肥皂泡形状各种各样,非常漂亮。

通过这种“选择式”作业,学生清楚地知道“扯”“颤巍巍”是什么意思,从而突破对难理解句子的教学。

三、课后延伸,以拓学作业为载体

课标在课程理念部分提出:义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习[2]。教师在教学设计中可通过拓展型学习任务,将阅读指导、写作训练与实践活动有机串联,构建多维联动的学习体系,从而有效拓宽学生的认知视野与能力发展空间。

(一)整合阅读资源,拓展单篇迁移广度

小学语文课堂阅读重在提升学生的语言感知能力和阅读方法,为课外阅读打下基础。统编教材采用主题式单元结构,教学中需引导学生系统梳理单元脉络,对同类主题文本展开比较研究。通过分析对比文本内容与表达手法的共性与差异,使学生掌握写作技法,领悟作者语言运用的艺术表现力。例如,在教学六年级上册的文言文《书戴嵩画牛》后,联系本课所在单元的人文主题“艺术之美”以及该文本的类型,笔者设计了如下课外阅读拓展作业:

书黄笙画雀

黄笙画飞鸟,颈足皆展。或曰:“飞鸟缩颈则展足,缩足则展颈,无两展者。”验之信然。乃知观物不审者,虽画师不能,况其大者乎?君子是以务学而好问也。

这篇文言文也与艺术有关,请摘录文中能体现艺术之美的句子,并说说你从中受到的启发。

摘录:

我的启发:

基于文本的主题、结构或表达方式的相似性,教师可精选具有可比性的文本作为阅读材料。通过整体规划学习任务,引导学生在对比分析中聚焦共性特征,借助文本互鉴实现从单篇到多篇的迁移学习。

(二)结合写作实践,促进知识应用转化

统编教材在设计上强调读写结合。课堂中的“小练笔”作业,既是落实读写结合的有效方式,也是延伸课堂教学的重要环节。

例如,在教学六年级下册第一单元《腊八粥》一课时,该单元的语文要素是“习作时注意抓住重点,写出特点”。第一段从口感、用料和香味三个方面写腊八粥,笔者结合课后习题,让学生及时练笔,趁热打铁,仿照片段,写一种自己喜欢的食物。

在“双减”政策实施中,教师需结合学生实际认知水平,紧扣单元整体教学目标,通过设计作业,将阅读要素渗透于教学过程。这样能够在减轻学业负担的同时实现教学质量的提升。

参考文献:

[1]章桂芳.双减背景下小学语文“融学作业”的设计与使用[J].小学语文教师.2022

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022 年版)[M].北京:人民教育出版社,2022

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)