多波束航道水深测量误差来源分析与综合校正方案

吴衔衔

中交华南勘察测绘科技有限公司 广东广州 510220

引言

多波束航道水深测量在海洋工程、航道规划等领域作用关键,可测量精度受仪器设备、外界环境及数据处理等多因素干扰,眼下海洋资源开发朝着深海、复杂环境迈进,传统校正方案在精度、适应性和实时性方面的缺陷越发明显,很难满足高精度测量的要求。实现多波束航道水深测量误差的有效控制与精准校正,成了保障海洋测绘可靠性、推动海洋工程发展的重要研究课题。

1.多波束航道水深测量系统概述

1.1 测量系统组成架构

核心组件包含发射与接收设备及数据处理单元,发射设备一般由换能器阵列组成,可产生高频、窄脉冲声波信号,以扇形或锥形方式向水体发射[1]。接收设备由船体底部分布的一组水听器构成,用于捕捉海底反射的声波信号,需具备高分辨率和低噪声特点,数据处理单元作为系统“大脑”,对接收的原始声波信号处理分析,生成精确海底地形图,其中数字信号处理器借助先进算法完成复杂计算,且该单元拥有强大的数据管理能力。

1.2 系统工作基本流程

需根据任务需求选定测量区域并规划航行路线,接着启动多波束测深仪,调整发射频率、脉冲宽度等参数,让系统处于最佳工作状态,测量时,发射换能器阵列向海底发射宽扇区覆盖的声波,接收换能器阵列进行窄波束接收,利用发射与接收扇区指向的正交性形成海底地形的照射脚印。

2.多波束航道水深测量误差来源剖析

2.1 仪器设备固有误差

换能器波束开角一般在60°-120°,其偏差会改变声波在海底的覆盖范围,影响测点分布及测量精度,发射换能器发射频率若偏离设计值,会改变声波在海水中的传播特性,在较深海域测量时,可能产生数米的水深误差【2】。接收换能器的灵敏度和分辨率与测量精度直接相关,灵敏度低会遗漏微弱反射信号,导致海底地形细节缺失;分辨率低难以区分相邻测点的水深差异,在复杂地形区域易造成误判,使测量结果与实际地形不符。

2.2 外界环境干扰误差

海水本身具有不均匀的性质,因此声波在传播的过程中,会受到海水盐分密度、水压以及水温等多方面影响,继而产生对应性的改变。水温与声速关联紧密,某些海域中,几百米深度内声速变化可达几十米每秒,若用固定声速计算,较深海域测深误差可达数米,1000 米深海处误差甚至超 5 米,波浪与海流也会对测量产生干扰,波浪会让测量船颠簸,改变换能器姿态,致使声波发射和接收角度偏移,波高较大时水深测量波动误差可达数米。

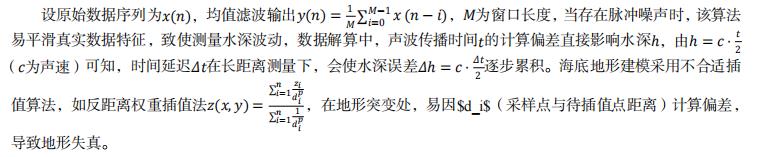

2.3 数据处理引入误差

3.传统多波束水深测量校正方案

3.1 常见仪器误差校正方法

设往返测量获取的海底剖面数据分别为S1、 S2 ,利用专业软件对两者进行比对分析,横摇偏差校正,调整横摇偏差参数,使S1与S2 在垂直测线方向上最佳重合,此时对应的参数值即为横摇偏差校正值,精度可达 0.01∘ °。纵倾偏差校正方法相似,选取存在明显斜坡的海底区域,沿垂直等深线方向以10 节左右船速往返测量,借助多波束系统纵倾偏角校正模块调整参数,使两剖面重合后得到纵倾偏差校正值,针对定位设备误差,运用高精度差分GPS 系统实施实时校正,将差分GPS 获取的精确位置信息与测量系统融合,实时修正定位偏差,让定位精度提升至亚米级,有效降低测深点平面位置误差。

3.2 环境因素应对策略

在测量区域按间隔投放声速剖面仪,每10 公里投放一个,以此获取不同深度的海水声速值,将这些离散声速值线性插值法或样条插值法构建连续声速剖面模型,测量系统依据该模型实时修正声速对水深测量的影响,在千米级水深测量中,能把声速误差导致的水深测量误差控制在1 米以内【3】。针对波浪、海流的干扰,利用姿态传感器实时监测船舶姿态变化,当船舶横摇、纵倾角度超过 ±5∘ 范围时,触发涌浪补偿器工作,调整换能器姿态,补偿因船舶摇晃造成的声波发射与接收角度偏差,保证测量水深值稳定。

3.3 数据处理常规手段

设原始数据序列为x(n),以长度为 5 的窗口为例,对每个数据点 x(n) ,取其前后各两个数据点及自身共 5个点, H1x(n-2),x(n-1),x(n),x(n+1),x(n+2) ,将这 5 个点按数值大小排序,取中间值作为滤波后输出值y(n),能有效滤除脉冲噪声等异常数据,提升数据质量。数据解算时,需精确计算声波传播时间与波束角度,采用精准算法,基于双程旅行时间算出声波传播时间,借助三角函数精确计算波束角度,以减少计算误差,海底地形建模时,多采用克里金插值算法,根据测量所得的离散水深点数据,综合各点空间位置与变异函数,构建连续海底地形模型,可较好还原复杂海底地形,为后续分析提供准确数据支撑。

4.传统校正方案存在的局限性

4.1 校正精度不足问题

横摇偏差校正时,虽理论上可将精度控制在 0.01∘ ,但受软件算法和人为操作影响,实际误差仍可达 ±0.03° ,在千米级水深测量场景下,根据三角函数关系 h=d ⋅tan?(ℎ为深度误差,?为测深距离,?为角度偏差), 0.03∘ 的横摇偏差可导致约0.5 米的水深测量误差。声速剖面建模若用线性插值法,在声速剧烈变化区域(像温跃层附近),难以准确反映声速梯度,当垂直方向声速变化率达到 0.2m/s/m 时,借助线性插值构建的声速剖面模型,可能会让水深测量误差超过1 米,定位误差校正过程中,差分GPS 在复杂电磁环境里,定位精度会从亚米级降至1-2 米,致使测深点平面位置偏移,对海底地形绘制的准确性产生严重影响。

4.2 适应性与扩展性缺陷

在深海热液区域,海水温度与盐度呈现不规则分布态势,常规声速剖面测量所采用的间隔(每10 公里投放一次声速剖面仪),难以捕捉到局部的剧烈变化情况,这就使得声速模型与实际状况出现较大偏差,进而造成水深测量误差达到3-5 米,当遭遇突发强海流时,姿态传感器和涌浪补偿器的响应速度存在一定局限,一旦海流速度超过 3 节且方向发生突变,船舶姿态调整就会产生0.5-1 秒的延迟,在此期间采集到的水深数据,其误差会超过2 米。传统系统的扩展性较差,在接入新传感器时,尤其是高精度多波束换能器阵列,需要重新设计校正流程和数据接口,这无疑增加了系统升级的难度和成本,导致无法快速整合新技术来提升测量性能。

4.3 实时性处理短板

在高分辨率多波束测量里,每秒会产生约1000 组水深数据,若采用长度为5 的窗口进行中值滤波,单组数据处理时间约 0.5ms ,整体数据处理便会有 0.5 秒的延迟,很难满足实时监测的需求[4]。实时声速校正依赖预先测量的声速剖面,当海水环境快速变化时,像台风过境使水温骤降,就无法及时更新声速模型,实际测量中,从发现声速异常到重新测量声速剖面并更新模型,平均要耗费约 15 分钟,这段时间采集的水深数据误差会超过2 米,海底地形建模使用克里金插值算法,由于需要计算大量数据点之间的空间相关性,在复杂地形区域建模耗时会明显增加,不能为航行安全提供即时的地形信息。

5.多波束航道水深测量综合校正方案

5.1 高精度仪器误差补偿机制

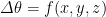

利用高精度惯性测量单元(IMU)以100Hz 频率实时采集船舶三轴角速度与加速度数据,结合激光测距仪对换能器阵列进行微米级三维扫描,获取精确几何参数[5]。经过最小二乘法拟合实测数据与理论模型,建立角度偏差补偿函数  ,其中?, ?, ?为传感器采集的空间参数,将角度校正精度从传统方法的 ±0.03° 提升至 ±0.005∘ °,在声速测量环节,布设分布式声速传感器网络,每 5 公里设立1 个固定监测点,搭配移动式投弃式声速仪(XBT),实现对声速剖面的立体监测,运用三次样条插值算法构建声速剖面模型,在温跃层等声速急剧变化区域,将声速计算误差从传统线性插值的 ±0.5m/s 降至 ±0.1m/so 。定位误差补偿引入星基增强系统(SBAS)与地基增强系统(CORS)融合技术,在开阔海域借助SBAS 获取米级定位数据,进入港口后自动切换至CORS网络,实现亚分米级实时定位,有效消除定位误差对测深点平面位置的影响。

,其中?, ?, ?为传感器采集的空间参数,将角度校正精度从传统方法的 ±0.03° 提升至 ±0.005∘ °,在声速测量环节,布设分布式声速传感器网络,每 5 公里设立1 个固定监测点,搭配移动式投弃式声速仪(XBT),实现对声速剖面的立体监测,运用三次样条插值算法构建声速剖面模型,在温跃层等声速急剧变化区域,将声速计算误差从传统线性插值的 ±0.5m/s 降至 ±0.1m/so 。定位误差补偿引入星基增强系统(SBAS)与地基增强系统(CORS)融合技术,在开阔海域借助SBAS 获取米级定位数据,进入港口后自动切换至CORS网络,实现亚分米级实时定位,有效消除定位误差对测深点平面位置的影响。

5.2 复杂环境自适应校正方法

部署多类型环境传感器,实时采集海水温度、盐度、压力、波浪高度、海流速度等20 余种参数,利用卷积神经网络(CNN)对环境数据进行特征提取,建立环境参数与声速变化的映射关系模型 v=g(T,S,P,…) ,其中v为声速,T,S,P 分别为温度、盐度、压力等参数,在实验验证里,该模型对声速的预测误差能控制于 ±0.05m/s 范围内,和传统模型相比精度提高 80‰ 面对波浪与海流的干扰,运用自适应卡尔曼滤波算法,按200Hz 的频率去更新船舶姿态及运动状态参数,当波浪高度超过 2 米或者海流速度大于3 节时,算法会自动调整滤波增益,把船舶横摇、纵倾角度的测量误差从传统方法的 ±0.5∘ °降到 ±0.1∘ ,保证换能器一直处于最佳工作姿态。

5.3 智能化数据处理优化方案

依据数据特征动态调节小波基函数和分解层数,对含噪水深数据开展多尺度分解与重构,在信噪比10dB 的复杂噪声环境中,该算法能把噪声抑制比提升到25dB,较之中值滤波提高15dB,有效留存数据细节特征。数据解算环节引入并行计算技术,借助GPU 加速阵列处理声波传播时间和波束角度,针对千米级水深测量场景,单组数据处理时间从传统CPU 处理的 100ms 缩短到5ms,实现数据的实时解算,海底地形建模采用基于点云的八叉树结构与改进的移动最小二乘法(IMLS)相结合的方式。

6.综合校正方案技术要点解析

6.1 核心算法设计原理

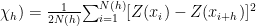

在声速校正方面,采用改进的克里金插值算法,构建声速变异函数?  ,其中N(ℎ)为间隔ℎ的样本对数,?(??)为位置

,其中N(ℎ)为间隔ℎ的样本对数,?(??)为位置  处的声速值,基于历史测量数据与实时传感器数据,动态调整插值权重,在温跃层区域将声速计算误差控制在 ±0.1m/s 。针对船舶姿态校正,设计自适应扩展卡尔曼滤波算法,以状态方 J±XkΠ=Fkxk-1+Qk-1 和观测方程 zk=Hkxk+Rk 为基础,其中 rXk 为状态向量, Fk 为状态转移矩阵, Qk-1 为过程噪声协方差, zkH 观测向量, Hk' 为观测矩阵, Rk 为观测噪声协方差,实时更新协方差矩阵,将横摇、纵倾角度误差从 ±0.5∘ 降低至 ±0.1∘ ,在数据处理中,小波阈值去噪算法根据信号局部特征自适应调整阈值? Σ=Σ ? 2 ln ?(?为噪声标准差,n 为数据长度),实现噪声与有效信号的精准分离。

处的声速值,基于历史测量数据与实时传感器数据,动态调整插值权重,在温跃层区域将声速计算误差控制在 ±0.1m/s 。针对船舶姿态校正,设计自适应扩展卡尔曼滤波算法,以状态方 J±XkΠ=Fkxk-1+Qk-1 和观测方程 zk=Hkxk+Rk 为基础,其中 rXk 为状态向量, Fk 为状态转移矩阵, Qk-1 为过程噪声协方差, zkH 观测向量, Hk' 为观测矩阵, Rk 为观测噪声协方差,实时更新协方差矩阵,将横摇、纵倾角度误差从 ±0.5∘ 降低至 ±0.1∘ ,在数据处理中,小波阈值去噪算法根据信号局部特征自适应调整阈值? Σ=Σ ? 2 ln ?(?为噪声标准差,n 为数据长度),实现噪声与有效信号的精准分离。

6.2 系统集成优化策略

硬件层集成高精度IMU、声速剖面仪、差分GPS 等设备,按100Hz 频率同步采集数据,并经过光纤总线传送至数据处理单元,软件层搭建模块化算法库,把校正算法封装成独立功能模块,运用消息队列机制实现数据的异步处理,防止计算资源冲突。系统优化方面,采用分布式计算框架,将声速建模、姿态解算等计算密集型任务分配给GPU 集群处理,较传统单核CPU 处理,数据处理效率提升20 倍。

6.3 性能提升关键因素

算法层面,借助改进的粒子群优化算法对核心参数开展全局寻优,像在声速插值模型里,把搜索空间划分成 100×100×100 的三维网格,经过500 次迭代计算,让模型拟合误差减少 30% 。硬件部分,运用高性能FPGA芯片实现实时信号处理,在波束形成环节,将计算延迟从 100ms 缩短到 10ms,数据驱动上,构建历史测量数据库,存储超10 万组测量数据,经过机器学习算法挖掘数据特征,动态调整校正模型参数。

结语

针对多波束航道水深测量误差,系统剖析误差成因与传统校正方案不足,提出综合校正方案并阐释技术关键,经算法优化、系统集成及多因素协同作业,大幅提升测量精度与系统性能,实现声速、姿态误差有效管控及数据高效处理。未来将着力拓展算法适应性,探索人工智能于复杂动态环境深度应用,优化硬件协同模式,持续增强系统智能化水平与可靠性,为海洋测绘筑牢技术根基。

参考文献

[1]薛武申,刘俊,刘颖.多波束测深系统在内河航道养护水深测量中的应用实践[J].港口航道与近海工程,2024,61(04):79-82.

[2]殷吉华.测绘自动化技术在航道测量中的应用[J].产业创新研究,2024,(12):84-86.

[3]庄振禄.基于激光扫描的航道水深快速测量技术研究[J].中国设备工程,2023,(23):195-197.

[4]张楚琦.基于多波束测深系统的海南港北港水深测量应用[J].鄂州大学学报,2022,29(05):103-105.

[5]张从奎,蒋方强,陈宏乾.多波束测深系统在内河航道测量中的运用[J].中国水运,2014,(07):40-42.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)