历史风貌区石库门建筑保护性拆除数字化建档方法

巩静

上海跨冠建筑工程有限公司

引言

在高强度城市更新背景下,历史风貌区中大量石库门建筑因结构老化、功能衰退面临系统性拆除重建,其文化价值与构件信息难以在工程实践中有效保存。传统拆除模式普遍缺乏对构件级数据的提取、建模与归档流程,导致建筑构造细节与历史肌理信息的不可逆损失。以新闸路一期 2 号地块为工程依托,本文聚焦保护性拆除阶段的构件识别方式、编号体系、拆卸流程与现场建档机制,基于 BIM 技术构建动态模型以记录实体构件空间属性与图像数据,建立可查询、可集成、可再利用的石库门建筑数字资料体系。研究结合实际拆除过程进行结构重构与平台搭建验证,支撑构件精度统计、保留率评估与再利用设计,为旧区改造中具有文化价值的建筑构件数字化保留提供标准化路径。

1 石库门建筑现状挑战

新闸路一期 2 号地块位于上海市黄浦区核心区域,内部建筑多为 20 世纪 50 至 80 年代建造的砖混结构石库门、新式里弄与简易公房,整体建筑面积约 3.2 万平方米,居住密度大,户均面积小,构件形式以木质梁柱、青砖墙体、水泥预制板和钢木门窗为主,部分建筑结构层次错综,承重体系局部混用,构件老化与节点腐蚀现象严重。多数建筑缺乏标准化抗震设计,部分承重墙存在开裂、沉降与粉化问题,室内外水电气等管线无统一布局,存在大量交叉穿越与接驳混乱,地下设施长期渗漏致使基础结构强度降低。消防设施缺失,部分区域通道被围合占用,灭火器材不足,安全通行条件不达标。部分房屋转租形成群租房结构改动,局部荷载增大引发沉降差异,墙体变形与门窗倾斜频发,综合结构风险已不满足基本使用安全要求,需实施系统性拆除处理。

2 保护性拆除制度技术基础

2.1 城市更新条例中的拆除许可流程

新闸路一期 2 号地块拆房工程执行《上海市城市更新条例》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等政策要求,明确申报流程中需提交建筑测绘报告、房屋结构鉴定书与拟拆除区域构件分级评估表,对具备保护价值的石库门建筑由区级文保部门认定后列入“保护性拆除范围”[1]。施工单位在拆除实施前须制定专项施工组织方案,方案中需详细列明构件拆解方式、构件标识系统、运输路径及文物构件专人保管机制,经过区旧改办与城市管理部门联审后统一备案。拆除许可文件明确规定拆除节点划分、结构过渡方案与保留构件数量比例,执行过程中由街道、监理与施工方三方联动同步检查许可执行情况并定期留档备案。

2.2 拆除作业中的构件完整性控制

拆除过程中采用“人工预解构+机械辅助切割”的组合方式拆卸石库门构件,现场按照预设顺序将门楣、砖雕、木梁等可保留构件进行先期定位与标记,部分砖墙区域采用静力切割设备切除缝隙,再由作业人员分段拆除,避免因重力位移或强振造成构件脱落或断裂[2]。在临近区域增设钢制加固架与临时支撑柱,确保拆除过程中剩余结构不发生非控制性坍塌。对尚未拆卸的石库门构件进行振动限值实时监测,采用小型震动传感器绑定于门楣、柱脚、山墙等关键构件表面,当监测信号超出设定阈值将自动停止作业设备运行并触发现场风险报警。施工过程中每解构一个构件必须完成完整性拍照记录与表格登记,作为后续存放与归档的编号依据。

2.3 拆除区域内的历史构件临时保护

拆除构件转运前设立构件缓冲存放区域,分为砖石构件区、木构件区和综合构件区三类,区域内部设有编号标识栏、图像对照板和带缓冲垫的防滑支撑架,所有进入区内的构件均采用二维码与实体标牌双重标识。结构较脆的木雕、砖雕构件外层包覆防潮棉毡与可调节式防撞包装带,重型构件设专属固定托盘并根据形状加装限位装置[3]。运输路线与搬运流程在施工前完成模拟校验,所有构件移运均有专人分配编号与登记录入 BIM 系统,在堆放过程中需按照朝向、构件名称与拆除位置进行定向码放,不允许出现混叠堆置。区内设置全天候监控与构件损伤巡检机制,每日安排 2 次表面裂纹与潮湿检测,确保构件在保护期内状态稳定可控。

3 数字化建档实施路径

3.1 构件编码规则设定与信息录入方式

新闸路一期项目在实施保护性拆除前,对地块内石库门构件建立统一编码逻辑,编码结构设定为“楼栋编号-构件类型-拆除序号”,如 S02-MEN-013 代表 2 号楼第 13 号门框构件。构件类型包括门框(MEN)、窗套(WIN)、山墙(WAL)、木梁(BEA)、砖雕(DEC)等,每类构件编号不重复,并与拆除顺序、位置数据关联。信息采集采用现场扫码终端与构件实物同步登记,工作人员按构件拆除节奏,实时录入其尺寸数据、材质信息、安装方向、构造位置及原始编号,对拆除时发现破损的构件增加“状态标记”字段。所有采集字段格式按照预定义数据结构进行标准化输入,字段名称包括:构件编号(ID)、位置坐标(XYZ)、构件状态(完整/破损)、拆除时间(T)、尺寸规格(长宽高)、图像编号(IMG_ID)。每个构件建档数据与实体二维码绑定,拆除现场配置移动终端完成编号匹配与拍照标识,使拆除过程中的数据收集形成闭环管理。

3.2 拆除阶段的 BIM 建模步骤安排

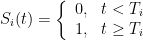

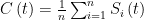

BIM 建模作业在拆除前完成建筑实体构件的三维空间表达,模型中每一构件以参数化实体对象建立,输入字段包含编号 ID、空间坐标 P(x,y,z)、尺寸向量 D(l,w,h)与拆除状态 S(t)。构件拆除状态用二值函数描述为:

其中 Ti 为构件 i 实际拆除时间, Si(t) 用于表达构件在时间 t 时刻的状态,在系统中驱动实体模型自动变色显示为已拆除或待拆除状态。实体构件拆除顺序用映射函数 f;IDT 建立拆除时间序列,结合构件定位点向量 Pi=(xi,yi,zi), 实现拆除路径模拟与时间匹配。模型更新采用每日末班扫码数据上传与模型联动机制,构件拆除状态字段与图像编号字段同步绑定,模型内自动替换构件实体颜色与状态标记。实体模型输出状态矩阵 M=[S1(t),S2(t),…,Sn(t)] 可用于统计每日拆除进度,拆除总完成度定义为

模型精度误差以拆除后实测尺寸与建模值差异计算,误差值控制在 ±15mm 以内。模型输出数据每日导出 EXCEL 文件并生成构件拆除进度图供现场校核使用。

3.3 构件图像采集方法与数据平台配置

构件图像采集作业安排在拆除前与拆除瞬时两个时间点,拆前图像采用单反高清设备对构件正立面、背面与节点细节三面拍摄,像素标准不低于 4800×3200 ,每件构件附带编号背景板定位,便于后续图像自动匹配[4]。对复杂构件如砖雕、木饰面、拼装梁架,采用定点测光与多角度光源辅助成像,减少反光与细节缺失风险。拆除过程中配备高帧率摄像机对关键拆卸动作进行短程录像,并从中截取关键构件结构状态图像,确保记录构件完整性与受力状态。建筑整体构件拆解完成后,利用无人机对拆后构件存放区域进行全景扫描建模,生成存储分布影像图与构件区位索引。所有图像数据依据 IMG_ID 编号上传至本地数据库并同步备份至项目云端平台,平台具备编号检索、图像预览、状态核查与构件 BIM 视图联动功能。数据库系统接口遵循《上海市历史建筑信息平台对接标准 V1.0》,可对接区文保档案库并实现构件级资料查询与调阅。

4 案例应用技术验证

4.1 构件拆除流程重构

新闸路一期 2 号地块建筑密度大,石库门构件种类多,分布不规则,构件拆除阶段划定为“定位标识—编码登记—物理拆除—状态录入”四步流程,采用人工结合二维码系统完成拆除同步建档[5]。项目组在每个立面设置拆除编号点,由构件拆除人员依序完成实体编号与状态确认,并记录尺寸、图像与构造方式参数。为减少高空解构干扰,对正立面山墙、窗框等构件实施人工切割方式,构件编号以栋号、立面方向、构件种类和序号组成,确保实体构件与后期模型一一对应。现场配备专用移动终端进行实时扫码上传,后台平台对比拆除进度与构件位置偏差,保障模型数据同步更新。

4.2 构件建模精度核验

本项目 BIM 模型构建基于实体测绘图与实景扫描结果,建模完成后共标注构件节点 1258 处,其中可实体拆解构件 1186 处,构件模型包含构件编号、尺寸参数、状态字段与图像路径。实体拆除后回传数据进行对位分析,模型构件坐标点与拆除构件实际位置点之间的平均偏差为 13.6mm,最大偏差不超过 19mm ,模型尺寸误差控制在允许限值范围内。每日拆除构件上传系统后,平台对构件状态字段自动赋值,模型中颜色状态同步变化,用于每日拆除组的进度反馈与精度回查。模型统计功能提取不同构件类型拆除比率,导出后用于分析拆除效率与建模完整度的吻合程度。

4.3 构件再利用集成

在构件拆除完成后,对具有结构完整性和展示价值的砖雕、门楣、窗套等关键构件进行筛选,划定 121 件作为后期再利用构件,由平台设定“可再集成”字段并分配唯一编号。构件拆除后统一送至文保构件临时仓库,按照建筑编号与构件类别分类码放,设定入库登记与出库核验制度。再利用构件由设计单位根据 BIM 模型中参数调用接口完成模型插入,并与室外景观墙面、社区文化廊道等空间进行方案融合,平台自动生成节点定位图与构件替换接口。构件再使用方案在数字图纸中完成结构交底并交由现场标识确认,实现实体构件在原始建筑拆除后的空间延续与精准复位。

5 结束语

新闸路一期 2 号地块石库门建筑保护性拆除工作建立了从构件识别、编号标注到拆除建模、图像归档的全流程管理机制。构件信息与实体模型精准匹配,拆除过程中的状态变化在平台中动态更新。图像资料与空间参数同步录入,形成完整的构件数字档案。部分构件已在后续方案中完成再集成设计,实现实体构件在新建空间中的复位表达,该技术路径支撑历史建筑构件的拆解保存与再利用应用,具备在城市更新工程中的延展潜力。

参考文献:

[1]梁静,汤茗喆.传统村落建筑风貌的数字化保护方法研究[J].低温建筑技术,2022,44(02):34-38+46.

[2]郭曼曼,路旭.基于数字化技术与装配式生产的乡村建筑风貌规划管理研究[J].中国名城,2021,35(02):31-37.

[3]田倩茹.上海石库门建筑室内改造再利用研究[D].上海大学,2020.

[4]商文俊,施晨欢,朱洪波.基于 BIM 和 GIS 技术的石库门建筑群数字化保护研究与应用[J].智能建筑与智慧城市,2019,(09):44-46.

[5]丁美辰.城市景观风貌数字化规划模式研究——以漳州市城市景观风貌规划为例[J].福建建筑,2019,(05):15-19.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)